(一)

“有效需求”是西方经济学所提出的一个概念。我们在本书中完全借用了该概念,并对其进行了详细的解剖。从而得出了一系列重要的经济学结论。

那么我们能否借鉴“有效需求”概念而提出“有效供给”“有效分配”“有效流通”“有效消费”概念呢?这应该是一条研究经济学的线索,我们不妨试着研究一下。我们先从“有效供给”概念开始试一下。

“有效需求”概念,重在“消费欲望”(客观需求)和“支付能力”的结合。只有同时出现“客观需求”和“支付能力”,才会出现“有效需求”并最终形成实实在在的“购买力”。那么“有效供给”是否也存在着相类似的情况呢?

“有效需求”是一种有支付能力的“经济需求”。同样如果经济运行存在所谓的“有效供给”,则该“有效供给”必然是一种特殊的“供给能力”。因为,白马是一种马,不会是马之外的动物。所以该特殊的“供给能力”的本质,必然是“供给能力”而不是其他事物。

(二)

为了研究“有效供给”我们需要重新审视一下“社会供给”。参见图15-25“社会供给图”。

我们从该图中可以发现“社会供给”是一个从外界输入劳务,并向外界输出商品的系统。“社会供给”犹如一个工厂,而“劳务”是其生产所用的原材料,商品是其生产的最终产品。如果我们将“社会供给系统”在特定时间段内所吸收的“劳务量”称之为“总劳务量”,同时将该“社会供给系统”在此特定时间段内所输出的“商品量”称之为“总商品量”,则有公式:总商品量=社会平均劳动生产率×总劳务量。这个公式被我们称为“社会总供给公式”。

我们假设某社会从古至今“人口数量”和“所能提供劳动力的数量”不变,则显然根据该“社会总供给公式”可知从古至今该社会所提供的“总劳务量”不变。但是随着技术的进步,“社会平均劳动生产率”大幅度提高,所以“同样数量的劳动力”所生产的“总商品量”就会随之大幅度提高。很显然“总商品量”的提高来自于“平均劳动生产率”的提高。

但是这个“平均劳动生产率”并不像我们所想象的“只同技术水平有关系”,而是同“资源约束”“劳动组织水平”“社会需求”等一系列因素有关。即使生产技术水平非常高,但是停工待料会导致开工不足,这种开工不足所导致的“劳动生产率”降低,其效果等同于生产技术水平的低下。

同理,劳动组织水平而导致的窝工也会使得“劳动生产率”降低,即使生产技术水平很高,但是如果出现窝工现象,同样会导致“劳动生产率”大幅度降低。其效果等同于生产技术水平低下。而所生产的产品超过“有效需求”而导致无法销售出去,最终导致产品的变质浪费,这种浪费所造成的社会后果等同于降低“劳动生产率”。

本书认为“生产技术水平”“劳动组织水平”“资源供给水平”的本质都是“劳务量”的投入或堆积。增加那些改进“生产技术水平”的“劳务量”,则技术水平就会提高。而从古至今所逐渐提升的“生产技术水平”,本质上是从古至今无数代人累积投入到“生产技术”方面的“劳务量”所堆积而成的。每代人都投入一些“劳务量”用以改进生产技术,经过数千年的积累才造就了我们当前高度发达的“生产技术水平”。

同理,“资源供给水平”的高低也与“劳务量”投入多寡高度相关。例如能源和矿藏的供给,同投入到勘探及勘探技术装备上的“劳务量”呈正相关关系。投入的“劳务量”多,则社会所获得的“资源供给水平”就越高。投入到勘探装备上的“劳务量”越多,则社会所获得的“资源供给水平”就越高。

有人会说,在一片没有资源的土地上投入再多的“劳务量”也无法提供“资源供给水平”。这种认识在通常情况下是正确的,但是如果我们将视野拉长,就会发现当投入的“劳务量”达到某个临界点,情况就不一样了。例如,如果所投入的“劳务量”突破了“可控核聚变”的临界点,则“资源供给水平”就会变成无限大了。因为从古至今人们所消耗的资源并没有消失,而只不过变成了另外的物质形态。只要能源足够多,则随时可以将所消耗掉的资源再次还原,所以此时任何资源都不会稀缺。

同理,人们的“劳动组织水平”的高低也与“劳务量”投入多寡的高度相关。受制于技术水平,古代人们的“劳动组织水平”极其低下。只能组成小型的生产组织进行生产,无法组织起现代社会高度组织化的生产组织进行生产。仅仅通讯技术、信息传递技术、交通技术就会约束古人的“劳动组织水平”。现代社会,大型工厂可以做到低库存甚至零库存,而在没有网络技术或先进信息传递手段的社会,显然是不可想象的。而这些先进的通讯技术、信息传递技术、交通技术也都是“劳务量”所堆积而成的。

所以从“社会总供给公式”:“总商品量=社会平均劳动生产率×总劳务量”中,我们公式右边的全部都是“劳务量”的投入。只不过“社会平均劳动生产率”是过往经济周期所累积投入的“劳务量”,而“总劳务量”是当期所投入的“劳务量”。那些附着在生产设备、生产技术、劳动组织技术上的过往“劳务量”,同当期所投入的“总劳务量”会发生奇妙的“化学反应”,从而生产出“总商品”来。

(三)

但是如果所生产的产品并不是对社会有用的商品,则“社会总供给公式”应该改为:总产品量=“社会平均劳动生产率”ד总劳务量”。而如果所生产的所有产品都是无用的,则就相当于“社会平均劳动生产率”变成了0。则根据公式有:总商品量=0ד总劳动量”=0。所以“社会总供给公式”之所以成立,是有前提条件的。这个前提条件就是所生产的产品是社会所需要的商品。

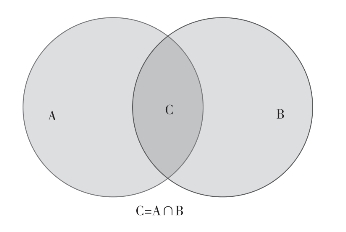

这样就存在一个交集,交集的一方是“社会需求”,另一方是“社会供给”所生产的产品,于是就有了图15-44:图中,A是“有效需求”,B是“供给能力”。C是A和B的交集,我们将C称之为“有效供给”。(A-C)是暂时不能满足的“有效需求”。(B-C)是暂时不能派上用场的“供给能力”。而“社会总供给公式”中的“总商品量”,实际上是图中的C部分。

图15-44 有效供给构成原理图

社会中的“有效需求”都是缓慢释放的,如果全部集中释放则就会超过社会的供给能力。奸商哄抬物价、大户拉升股票,就是通过突然释放“有效需求”导致“社会供给能力”无法跟上“社会需求”的节奏而出现的。

社会上的“有效需求”可以通过集中释放而突然放大,也可以通过金融杠杆而成倍放大,但是“社会供给”却无法立即随之放大。变动不拘的“社会需求”和细水长流的“社会供给”形成了一对“欢喜冤家”。就如构成“有效需求”的“消费欲望”和“支付能力”一样。“消费欲望”如脱缰野马,随时准备飞驰而去,但是“支付能力”就如套在野马脖子上的缰绳一样,按照一定的节奏而运行。同样是一个变动不拘,一个细水长流。

(四)

人们似乎还是感觉哪里不对。社会上有所谓的“短缺经济”和“过剩经济”的情况。在“过剩经济”的情况下,“供给能力”超出“有效需求”。制约“社会供给”的不是“供给能力”反而应该是“有效需求”。这又该怎么解释呢?

的确,在当代生产力高度发达的时代,“产能过剩”随处可见。反而拥有“有效需求”的“客户”比较稀缺。“顾客是上帝”的说法是“产能过剩”时代的真理。所以从这个角度来看,能够制约“社会供给”的似乎应该是“有效需求”而不是“供给能力”。(https://www.xing528.com)

这个问题需要从两个方面进行回答。一个是任何时代的“产能过剩”都是“局部的过剩”,而不是“全面的过剩”。另一个是“客观需求”和“有效需求”之间的“待满足需求”比比皆是,其本质是“供给能力”不足。

从第一个方面来讲。“产能过剩”在任何时代都存在。洪荒时代,部落迁徙图中遇到了猎物丰富的狩猎场或瓜果满山的“流着奶油和蜜”的地方时,就会出现“产能过剩”的情况。在农牧业时代,风调雨顺、政通人和的时代就会“仓廪殷实”“牛羊满圈”,同样出现“产能过剩”的情况。在工业时代,更是几乎每个行业都会频繁出现“产能过剩”的情况。所以,“产能过剩”并不是一个工业时代才出现的特例,而是每个时代都会出现的常态。

但是所有时代的“产能过剩”,都是局部的“产能过剩”,而不是全面的“产能过剩”。谷贱伤农的时代,稻谷粮食“产能过剩”了,但是瓜果蔬菜却不一定“产能过剩”。甚至因为稻谷粮食的“产能过剩”而导致了瓜果蔬菜的极度稀缺。

猪肉“产能过剩”了,但是牛羊肉可能依然“产能不足”。农产品“产能过剩”了,但是工业品可能依然“产能不足”。工业品“产能过剩”了,但是服务业可能依然“产能不足”。我们所熟悉的“产能过剩”,其实皆是伪“产能过剩”,其本质是产能结构的失调。

古代的产能过剩,在现代人看来是不可思议的。1929年美国大萧条时代的钢铁产能,在现在社会看来不值一提,但是当时的确是严重的“产能过剩”。美国大萧条时代,没有我们现代社会的多种多样消耗钢铁的消费品,其钢铁产能无法被当时的“有效需求”容纳,所以显得“产能过剩”了。

每个时代的那些“产能过剩”的领域,几乎都是那些技术成熟、进入门槛低的领域。而那些人们普遍感觉无法实现的奢望,都是产能严重不足的领域。在黑白电视产能过剩的时代,彩电产能却可能严重不足。

从第二个方面讲。任何时代都不是全面的、绝对的“产能过剩”。同任何时代“产能过剩”相伴随的是社会上随处可见的待满足“客观需求”。即使现代社会,看似全面“产能过剩”,但是实际上却是高档奢侈品或高技术含量的产品严重产能不足。例如人人都渴望拥有私人飞机,但是却无法实行这样的愿望。为什么呢?很显然原因只有一个:产能不足。人人都渴望拥有豪华别墅,依然只能是愿望。其原因依然只能是“产能不足”,等等。

任何产品“成本降低”都是伴随着“产能扩大”而出现的。“成本降低”和“产能扩大”是两位一体的,也是相辅相成的。以前买不起汽车,现在买得起汽车,看似是一个“成本降低”的过程,而其本质是一个“产能扩大”的过程。待满足“客观需求”变成“有效需求”的过程,也同样是一个“产能扩大”的过程。唯有“产能扩大”才能真正逐渐消灭待满足“客观需求”。反过来说,只要社会上存在着待满足的“客观需求”,则就证明该社会依然“产能不足”,也就是说“供给能力”不足。

所以在“有效需求”和“供给能力”对“有效供给”(社会供给)的影响中,“供给能力”始终是“有效供给”的最终制约因素。

(五)

从公式:总商品量=“社会平均劳动生产率”ד总劳务量”中,我们知道“供给能力”的大小在于“社会平均劳动生产率”和“总劳务量”(当期)两者的乘积。提高“社会平均劳动生产率”或“总劳务量”(当期),都会极大提升整个社会的产出。

而我们通过前面的论述可知装备水平、技术水平、资源供给水平、劳动组织水平等共同构成了当期的“社会平均劳动生产率”。而这些构成“社会平均劳动生产率”的要素来自于人类从古至今所累积投入的“劳务量”,而当期的“总劳务量”中也会有一部分“劳务量”被用于提供“社会平均劳动生产率”上。剩下部分才会被完全用于本期的消费。

在计划经济时代,国家经济计划部门总是研究“积累”和“消费”之间比例的问题。当时的所谓积累,就是用于装备、工具、技术等提高“社会平均劳动生产率”上的“劳务量”,而“消费”才是真正用到社会成员生活水平上的“劳务量”。

新中国成立后,前30年为了工业化和现代化,采取了“高积累、低消费”的经济政策。用一代人吃两代人的苦来努力提高“社会平均劳动生产率”,勒紧裤腰带搞经济建设,这才有了后30年的经济起飞的基础。以农业生产为例,假设中国共有4亿劳动力。那么当时的情况是:3亿农民生产粮食供1亿工人进行工业生产。工人所生产的钢材、机械等如果用来支援农业,则3亿农民的生活就不会太苦。但是1亿工人所生产的钢材、机械等并没有用来支援农业,而是用来扩大钢材、机械等方面的产能。国家收取农业剩余而支援工业建设,农业生产力得不到提高的同时需要大幅度地付出,所以才有一代人吃两代人苦的现实。

那么“社会平均劳动生产率”代表过往所累积的“劳务量”,同当期“总劳务量”一样,它们的本质都是“劳务量”,或者用我们本书的术语是“劳动时间”。这些构成“供给能力”的“总劳务量”来自何方呢?谁能够为“社会供给”提供“劳务量”(或劳动时间)呢?

不会是“社会需求”,不会是“社会分配”,不会是“社会流通”,不会是“社会供给”自身。那么只能是“社会消费”了。只有“社会消费”才能够产出“劳务量”(劳动时间)。只有“社会消费”能够拥有输入“商品”,输出“劳动力”,进而输出“劳务量”(劳动时间)的能力。所以我们说是“社会消费”提供了构成“供给能力”的“总劳务量”。

(六)

同“社会供给”过程输入“劳务”、输出“商品”相反,“社会消费”输入“商品”、输出“劳务”。两者之间的关系就如化学中的“氧化过程”与“还原过程”一样,“社会消费”负责氧化“商品”使之变为“劳务”,而“社会供给”负责还原“劳务”使之变为“商品”。

“社会消费”提供“社会供给”所必需的“劳务”,而这些“劳务”又是构成“供给能力”的唯一因素。所以我们称“社会消费”决定了“供给能力”。当然,得出这个结论的过程依然让人感觉不可思议。“社会消费”决定“供给能力”,总是让人感觉不合常理。

其实换一个角度就觉得正常了。“社会消费”才能孽生出人口,有了人口才能够有劳动力,有了劳动力才能够进行生产,然后才能够获得“供给能力”。一个社会,如果消费水平高而不产出“劳动力”,则这个社会就是一个“懒惰型社会”。大家都知道“只吃不干”,除非有收入来源,否则“社会供给”必然低下,从而导致经济最终萎缩。所以,“社会消费”决定“供给能力”并没有逻辑上的缺陷,只不过不符合大家的常识罢了。

那么对于“有效需求”和“供给能力”共同决定的“有效供给”来说,既然“供给能力”可以制衡“有效供给”,则必然有“社会消费”制衡“有效供给”。而所谓的“有效供给”就是“社会供给”。

所以我们这里得出一个结论:“社会消费”制衡“社会供给”。

(七)

所谓的“有效需求”,实际上就是“社会需求”。“有效需求”可以引诱、促进“社会供给”的发展。则实际上就是“社会需求”可以引诱、促进“社会供给”的发展。

就如同我们从“有效需求”的解剖中,所得出以下结论一样,我们可以得出下面结论:1.“有效供给”内部含有一对阴阳力量,分别是阳性的“有效需求”和阴性的“供给能力”。2.阳性的“有效需求”和阴性的“供给能力”两者的交集制造了“有效供给”。3.阳性的“有效需求”能够对“有效供给”产生“促进作用”。阴性的“供给能力”能够对“有效供给”产生“制衡作用”。4.提供“有效需求”的“社会需求”可以为“有效供给”提供“促进作用”。提供“供给能力”的“社会消费”可以为“有效供给”提供“制衡作用”。

这样我们也得出了“经济运行”中的第二组关系链条:“社会需求”促进“社会供给”,“社会消费”制衡“社会供给”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。