许多学者都对中国的资本回报率进行过测度,但由于不同学者采用的测度方法存在差异,因此测度结果出现争议也就在所难免。Shan(2006)、Kuijs(2005)、Bai(2006)等学者基于宏观数据,较早地对中国资本回报率进行了研究,但对测度结果发生过激烈争论。近几年学者的测度结果大多认为中国的资本回报率处于较高水平(徐建国、张勋,2013;贾润崧、张四灿,2014)。当然也有学者持不同意见,如方文全(2012)就认为中国的资本回报率并没有处在一个较高的水平,他对折旧率进行修正,测度出的结果略低以往学者的研究,但从趋势上看,资本回报率仍处在上升状态。也有学者基于微观层面的企业数据进行研究,Lu et al.(2008)、舒元等(2010)、邵挺(2010)等的研究都认为中国有着较高的资本回报率。以上学者大多认为,由于受到美国次贷危机的影响,2008年之后中国的资本回报率出现了一定的波动,下降趋势开始显现。

部分学者认为二元经济特征是中国存在较高资本回报率的原因,如刘晓光和卢峰(2014)的研究,他们指出中国农业劳动力的转移是资本回报率上升的原因之一。类似地,Song(2011)的研究显示,大量工人从国有部门向非国有部门转移是中国保持较高回报率的重要原因。白重恩和张琼(2014)也发现第二和第三产业比重上升对中国资本回报率的提高有着显著影响。但劳动力的转移应与技术溢出效应结合在一起才能合理解释中国资本回报率的上升现象(刘晓光、卢峰,2014),因此技术对资本回报率的影响也是学者研究的重要方向。如Barro,Sala-I-Martin(2004)认为技术溢出效应可以减缓资本边际报酬的影响,Li et al.(2011)的研究也有类似结论。在中国资本深化持续升高的过程中,技术进步是促进资本回报率提升的重要推动力(黄先海等,2012)。方文全(2012)认为技术进步会带来资本份额的提升,进而促进了中国资本回报率的上升。

尽管以往研究显示中国有着较高的资本回报率,但次贷危机之后出现的一定幅度的下降已越来越被学界所认同。之前经济的高速增长掩盖了高投资率对资本回报率的负面影响,虽然Gordon(1999)认为资本深化与资本回报率之间的关系是不确定的,但部分研究却显示中国资本存量增长较快,不利于资本回报率的稳定提升(杨君、肖明月,2015)。另外,经济波动对资本回报率也会产生重要影响(卢峰,2007),因此,在经济波动更趋频繁的时期,对资本回报率变动进行研究更具现实意义。

已有研究虽对中国资本回报率进行了较为丰富的研究,但缺乏浙江省级层面数据的分析,且相关研究较少涉及周期性波动对资本回报率的影响。本书首先对浙江省资本回报率进行实证测度,然后基于资本回报率的理论分解模型,对浙江省资本回报率变动的影响因素进行分析。

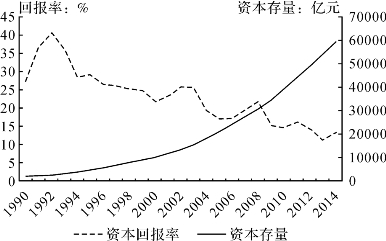

首先借鉴Bai(2006)的方法,基于宏观数据,对浙江省1990—2014年的资本回报率进行测度,并以此衡量资本要素质量提升。本书数据全部来源于中国统计局网络数据库和历年《浙江统计年鉴》;其中,资本存量数据基于浙江省历年资本形成数据,使用永续盘存法进行估算,借鉴单豪杰(2008)的研究,资本折旧率取10.96%;计量部分数据均取自然对数处理。浙江省资本回报率的具体情况如图4.1-1所示。(https://www.xing528.com)

图4.1-1 浙江省的资本回报率和资本存量

总体上看,浙江省资本回报率呈不断下降的趋势,从1992年的40.75%下降到2014年的13.34%,下降趋势较为明显。2000年之后,浙江省资本回报率的波动周期明显变短,出现这一现象的原因可能是,2000年网络经济泡沫破裂之后,世界经济运行存在较大的波动性,而浙江经济开放程度较高,与世界经济的联系密切,因此受外部环境影响较大。其中,美国爆发次贷危机以来,浙江的资本回报率更是大幅度下降到15%以下,2013年仅为11.20%,为历年最低水平。

在资本回报率下降的同时,资本存量呈现出快速增长的状态,从1990年的1976.95亿元增长到2014年的59167.03亿元,增长了近30倍。资本产出比(资本存量与GDP的比值)已由1990年的1.11上升到2014年的2.38,这也说明了浙江省经济增长对投资的依赖程度较高,“投资驱动型”的增长特征十分明显。根据古典经济学理论,资本的积累会导致收益的快速下降,因此浙江省资本回报率的下降在很大程度上可能是由于资本存量的增长。为了揭示资本存量及其他因素对浙江省资本回报率的影响程度,本书将对资本回报率的变化做进一步分析。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。