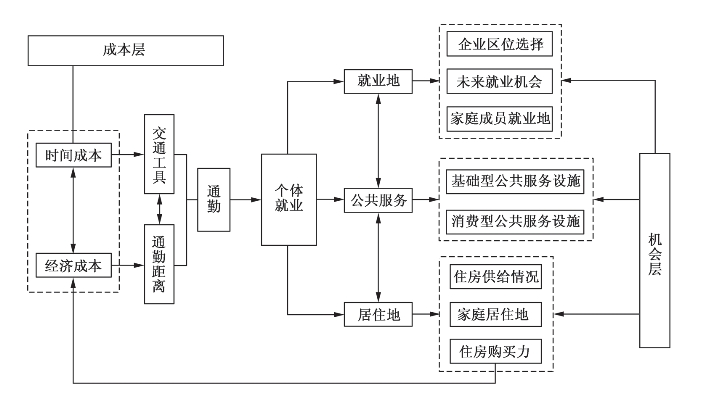

如果从通勤者的个体视角去分析,可以将影响其空间流动的因素归纳为机会层和成本层。机会层对应就业地、居住地和公共服务设施的空间分布,其中就业地受企业区位选择、家庭成员(配偶)工作地以及未来工作机会的不可预期性的变化影响;居住地受住房供给(位置、数量和面积等)、家庭居住地以及住房购买力(可支付购房成本)等的影响;而公共服务设施则包括基础型(教育、医疗、文化、体育等)、消费型(购物、娱乐、休闲等),随着城市居民对公共服务质量的要求逐渐提高,公共服务设施的偏好性(如设施水平、可达性等)对就业地和居住地选择的决策影响越来越大。成本层则对应通勤,区域人群通过在流动空间的通勤行为实现在不同功能、区位场所空间的移动,并衔接不同场所空间和形成不同的“空间关系”塑造。通勤主要受交通方式和通勤距离影响,首先,交通方式与通勤距离相互影响,不同的通勤距离所选择的交通方式有所差异;其次,这一选择直接影响了通勤成本,在不同的交通方式(速度、费用等不同)和通勤距离(耗时不同)条件下,所产生的时间成本和经济成本不同(图2-1)。行为活动与空间布局基于上述机会、成本层及其对应的相互作用和反馈机制而产生。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图2-1 区域不同功能空间的相互作用和联系机理

就高铁走廊的区域空间而言,发达的高速交通网络提供了新的流动空间类型,降低了空间流动的阻抗和时间成本,提升了不同功能场所空间和居民的区位选择自由度,由此推动了劳动者地域分工形式的复杂化与居住区空间选择的多样化,进而影响了居民行为活动场所空间的空间组织与关系,居民的通勤流动行为在更广的地域范围内扩展并重组。这种以高速交通网络为流载体的模式,把更广范围的流节点和更多样化的场所空间相互接入,并诱发了更为广泛、多样和频繁的通勤流要素,从而推动区域空间与节点空间的空间重组。这种重组反映在不同空间尺度上,突出表现在高铁带动下区域层面“三圈”的扩大:一是生活圈扩大,多城安家、跨城通勤的人群正在增长;二是商务圈扩大,高铁沿线众多“高值低价”的小城市正在吸引企业由“单区位”向“多区位”发展;三是旅游圈扩大,快速交通网络提升了沿线地区旅游资源的可达性和居民出行的快捷性,大大激发了区域的旅游潜能。这“三圈”的扩大均以新的区域通勤模式和职住空间关系为基础;同时,高铁站点地区作为新的流动空间与场所空间的交互界面和新的场所空间类型,作为区域性职住关系的接口植入既有区域与城市空间,发挥触媒作用,这不仅形成了一种新空间模式,而且还改变了原有空间的结构与关系。就此,可以认为常态化的就业通勤流动以及由此形成的新职住空间组合模式是流动空间效应下高铁走廊区域空间重组的主要内容。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。