从资源配置角度看,物业管理的本质是业主的共有财产(资源)如何被有效利用问题。如果集体中人的“搭便车”假定成立,那么,这个问题正如奥斯特罗姆(Ostrom,1990)所言:“当所有人都面临搭便车、偷懒和其他机会主义行为诱惑时,处于相互依赖状态下的一群人怎样能被组织并自觉管理他们自己的行为以得到持续的收益呢?”实际上,即便没有“搭便车”因素,而存在其他因素影响着一群相互依赖者间的合作时,这群人“怎样能被组织并自觉管理他们自己的行为以得到持续的收益”,依然是一个问题。这个问题由两个部分组成,一是集体组织问题,二是自我管理问题。

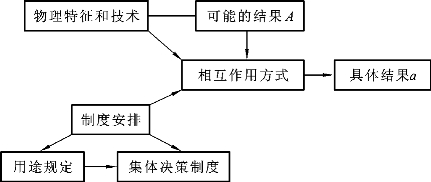

为了考察制度对共有资源所有者集体行动(合作或利用效果)的影响,我们不妨将共有资源的物理特性和技术从制度框架中分离出来。我们知道,决定资源如何使用的过程不同于资源的可能性用途,资源的可能性用途取决于该资源的物理特征和可供使用的技术水平。而决定将它用于哪一种具体的用途则取决于一定制度安排下的收益比较。例如,在现有技术条件下,一块共有土地的可能性用途就有很多,如建造不同类型的房屋、停车场、公园、游乐场、种植大棚菜等,而该地块最终用途的决定则取决于相关的制度安排。这个制度安排不仅包括如何进行集体决策的制度安排,还包括对同一资源不同用途的具体规定,如相关的激励与约束性安排。激励和约束性安排构成了理性决策的基础。当采用投票规则决定地块的用途时,通常情况下,多数人的意见将最终决定该地块的具体用途。如果采用“年长者决定”或“权威决定”制度,那么单个人的偏好就决定了该地块的最终用途。不难想象,不同的制度安排将对应着不同的资源利用效率。按照资源的物理特征和技术与资源使用制度分离的思路,我们给出制度对共有财产治理的一个概念性框架,见图10-3。

图10-3 制度治理的概念框架

该框架表明,资源的物理特征和技术给出了资源可供利用的结果集A。只有当它们(指资源的物理特征和技术)与制度安排发生作用之后,才会产生一个具体的结果a,a∈A。无疑,我们期望a是A集合中的最优。问题是,什么样的制度安排能引致资源最优利用状态的出现呢?

在多人拥有一幢建筑或共有一个住宅小区的情形下,业主对共有物业部分的维护、使用与管理过程,包括集体决定过程,一直受到了物业物理特征、技术水平以及制度安排的共同影响,同时受到了市场力的影响。单栋共有建筑的一个主要物理特征是:其中的所有单元房在室内空间上相互分离而在建筑结构上相互依存。依存的方式可分为横向(水平方向)依存和纵向(垂直方向)依存两种。在横向依存状态下,各单元之间通过墙体串联或并联。在纵向依存状态下,各单元通过楼地面层串联。随着建筑技术的发展,单元房在纵向串联的数目越来越多,单位土地面积上承载的房屋(面积)越来越多,单位房屋面积上所分摊的土地量(费用)越来越少。在土地日益紧张情况下,各单元房沿水平向或纵向的并联或串联,都有效降低了单位房屋面积内所分摊的土地成本。因此,开发商开发共有房屋是基于经济目的,而购房者选择购买共有房屋也是基于经济目的。开发商和购房者在共有住房的经济性上达成了高度的市场共识,从而出现了大量的业主共有型房屋。(https://www.xing528.com)

由私人市场交易引发的大量共有财产的使用与管理问题,对信奉市场的人或希望通过市场完全解决财产分配和使用问题的人,或许是一个意外。在住房作为商品在市场上销售近20年以后,一部旨在协调共有物业使用与管理的《物业管理条例》的出现,已经说明了这个意外的真实存在。为防止物业公司、业主大会、业主委员会滥用职权侵害单个业主的权益,《中华人民共和国物权法》规定,业主对侵害自己合法权益的行为,可以依法向人民法院提起诉讼;业主大会或者业主委员会作出的决定侵害业主合法权益的,受侵害的业主可以请求人民法院予以撤销。该项制度给出了物业相关者间权益争执的解决程序,有利于形成个人集体行动的收益预期,但并不一定具有成本优势。

面对市场交易中因交易物的物理特征和技术限制而存在的利益相关群体,制度对他们行为的引导将直接影响着他们共有资源的利用效率。业主集体行动问题不仅仅局限于业主集体组织形成的困难,关键在于如何让业主有激励自愿参与其中进行自我治理。影响业主参与意愿的经济因素,无外乎是参与者参与的预期收益和成本。在预期收益一定时,个人对成本的估量成为其是否参与的决定性因素。有学者认为,这个成本主要是合作成本,它们能够被制度设计所减少(Webster et al,2003)。这是否意味着制度必须具有减少合作成本的功能或必须具有成本优势呢?答案是肯定的。

美国是一个倡导并保护私有产权的市场化国家,私人拥有独立住房的现象是一种普遍的存在。然而,有超过25万的美国人,现在仍居住在由HOAs(业主协会)治理的开发商开发的房子里。他们的安居可能说明了合约(市场)治理的有效性,同时也表明了“公共物品和服务作为私人物品的关联性物品被供给”的可能性存在。他们的联合体或俱乐部能够通过地租、会员费、房租和其他特别费用来筹集资金(Foldvary,1994)。但是,合约治理的成本并不一定比通常的公共治理成本更低。在合约治理过程中,清晰地界定产权,通过合约、条件或规则描述或许(paradoxically)会得到一个更好的监督、执行和阻止合约成本上升的效果。但许多美国的实例表明,人们已经引入了相关制度来降低业主集体行动的成本,包括近年来在美国实施的用来使日益增多的HOAs的诉讼独立于公共法庭之外的条例(Mckenzie,2003b)。这个法律使得HOAs有效地通过使用私人调解和仲裁的方法内在化了其自身的组织成本。

面对市场交易中出现的共有财产问题,香港地区在通过制度进一步明确相关权责的同时,加强了公众教育和研讨工作。20世纪90年代以后,香港几乎在不断地实施物业管理的公众教育和研讨工作。尽管在一个强调私人产权的财产系统中存在着操作上的实际困难,香港政府仍在不断强调业主维护和管理他们共有物业的责任,同时指出,政府的作用只是协助并支持业主对他们的物业负责,并会对不负责任者采取行动。对不负责任者采取的行动,也就是对“搭便车”者采取的行动,行动的本质无非是不同形式、不同程度的惩罚。台湾的公寓管理法也给出了相似的诉讼威胁。可以想见,制度所给出的惩罚威胁有可能导致集体行动。而在奥尔森看来,正面激励会给予一个潜在小组的成员以鼓励,进而参与集体行动。激励可能是物质的,也可能是非物质的。除此之外,他认为特许(权)团体和联邦团体也会导致集体行动。一个特许团体是在这个团体里至少有某些或一个成员有激励见到集体物品供给,甚至在其承担充分的费用情况下被提供。而一个联邦团体是指由一些更小的团体所组成的团体,其中的每一个都有一个原因加入到代表着全体小团体的联盟之上。

现实世界里,更多的人在法律规定的制度空间中自发地选择了正面激励。在台湾,在大陆,我们都可以看到,一个商业机会给了开发商和物业公司作为一个组织者介入业主集体行动的激励。同时也可以看到,物业公司在物业服务市场上生产并提供着业主集体所需要的集体服务。这就涉及制度经济学中的一个概念:存在趋向于组织合作行动的稀缺要素的所有者,例如,他们将形成企业、组织治理和修建城市等(Barzel,1997)。相对于单个业主,物业公司具备更多的将业主集体服务变成赢利的知识,包括选择管理方式、如何接近和利用政府部门、如何使用制度和筹措资金等方面的知识。另一个方面,他们可以以低成本和低风险的方式组织生产和供给。然而,由于信息优势的存在,不排除出现机会主义行为和寻租的可能。相关的制度安排又成为必要。

总之,形成业主组织需要相关的制度安排,而使业主组织能够有效地运作,还需要另外的制度安排。对有限量的共有财产而言,在个人有权尽情利用的情况下,理性的个人会采取不支付任何维护费用而最大限度地使用资源的方式,从而出现哈丁(Hardin,1968)所预见的公地悲剧。而当每一个共有者都有权制止资源利用时,又到了另一个极端,出现海勒(Heller,1998)所言的悲剧,布坎南(Buchanan et al,2000)称其是公地悲剧的对称性悲剧。为避免这两个悲剧的发生,人们似乎需要在这两个权利极端之间进行合适的产权安排或制度选择。正如韦布斯特(Webster et al,2005)所言,无论组织规模大小以及成本和利益在组织成员中如何有效地分配,有效的集体治理必须集中思考哪一种制度安排能够促成组织中所有成员的合作。诺斯(North,1990)认为,当人们应支付的价格足够低时,他们选择的集中化将含有利他等社会动机,而该价格依赖于治理成员间交易的制度。实际上,如果交易制度未能有效降低交易成本,甚或提高了交易成本,业主应支付的价格高,业主就很少有合作的激励,其选择的集中化就不可能包含利他等社会动机。如果发现了降低交易成本或应支付价格的制度或方法,人们更可能改变他们的行为。在诺思看来,制度将通过对交易成本的影响决定着人们的自愿合作行为是否会发生,而交易成本又可以通过正式和非正式的制度规则所治理(诺思,2008)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。