考虑两个当事人联合提供共用物品的情形。假定A、B二人具有独立的效用函数UA和UB:

在式(9-2)和式(9-3)中,X代表共用物品,Y以货币形式代表其获得的其他所有物品。A和B都把自身利益限于自己的消费,但每个人都能从额外供给的共用物品中获得效用。[7]

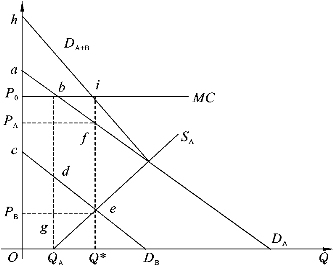

假定共用物品为保障A、B居住安全的物业安保服务,该服务可以从生产者处进行“微量”购买,边际成本MC不变。在只存在A、B的二人世界里,A、B的共用物品也就是公共物品。作为公共物品,无论是A还是B购买了任一水平的安保服务,双方都有同等的可获性,并且不能撤出。然而,他们对安保服务的评价可能不相同,从而使得他们对安保服务的需求也有所不同。图9-1中DA和DB分别为A、B的安保服务需求曲线,A的需求曲线高于B的需求曲线。假定严格出于私利的A决定自己购买QA的安保服务量,所支付的价格为P0。此时,A有消费者剩余abP0。在不支付费用的情况下,B也享受了A所购买的服务QA,他的消费者剩余为cdQAO。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图9-1 A、B联合提供共用物品

当A意识到把大于QA的服务增量提供给B,他自己的境况也得到改善时,实际上存在着双方获利的机会。A的供给函数SA反映了A对服务增量所必须支付的费用(MC)和他从中所得到的边际收益DA之差。进一步假定A、B两人之间的协商成本为零,则存在A和B之间进行共同协商的可能性。A对B说:“如果你愿意弥补我为安保服务所支付的费用和它们对我所值之间的差额,我就愿意购买更多。”当B接受这一建议时,他将依据自己的需求状态决定购买Q*-QA的安保服务,因为在Q*点他所支付的价格正好等于他对安保服务的需求。此时,Q*为A、B共同决定购买的数量,B为之付费PB,A为之付费PA。价格PA和PB被称作公共物品的林达尔价格(Lindhl prices),它表示每个人都愿意支付他认为对他所值的那部分的价格。这种情况下,A的消费者剩余是afPA,大于abP0;B的消费者剩余为cePB。问题是:B也可以选择“搭便车”,当B选择“搭便车”时,B的消费者剩余为cdQAO。由于消费者剩余deg大于gQAOPB,故B在接受A的建议与A进行合作时其所得消费者剩余cePB大于“搭便车”时的消费者剩余cdQAO。因此,B会接受A的建议。

当B接受A的建议愿意购买Q*-QA时,他们的共同利益是否最大化了呢?假定集体利益为每一个个人的消费者剩余的加总(采用功利主义方法,而非效用方法),在服务水平或服务量为Q*时,集体的消费者剩余为afPA(A的)和cePB(B的)面积之和。由于它们是公共物品,需求曲线被垂直加总,故集体消费者剩余在面积为hiP0时达最大,它是afPA(A的)和cePB(B的)的面积之和。该结果在服务量为Q*时发生,因此,Q*是均衡解。

上述分析表明:两个人有可能商定一个公共物品的帕累托有效水平,从而不仅使个人私利最大化,也使集体利益最大化。值得注意的是,该结论成立有两个条件:一是每个人都不隐瞒偏好,或不采取“搭便车”,或其他策略行为;二是两人之间的协商成本为零。在存在协商成本时,即使A、B都不隐藏意愿或需求,协商成本也会降低A、B的安保需求量,因为用于购买安保的费用有一部分要用于支付协商成本。A、B需求曲线和他们集体需求曲线的下移会减少A、B以及集体的消费者剩余。所以,卡拉布雷西(Calabresi,1968)坚持认为,如果交易费用高至足以排除自愿解时,谈判会因降低了效率而被放弃,也就根本不存在市场失灵。换言之,当考虑所有的行动成本时,放弃市场本身就是一种市场解决方式。这个认识是深刻的。对于社区物业管理服务而言,在业主之间的交易成本很高的情况下,除了市场方式以外,或许还有人们至今尚未认识的其他方式。史蒂文斯认为,卡拉布雷西的问题在于,他未曾考虑达成协议的其他方式,如投票、抛硬币和服从独裁者指令(史蒂文斯,1999)133。实际上,在二人世界里,如果二人没有达成协议,那么,该结果本身就已经排除了这些方式。即便投票、抛硬币或服从独裁者指令方式能够达成协议,但选择哪一种方式依然是一个集体选择问题。换言之,他们又如何达成选择这个决策方式的决策呢?经济学家似乎有一种倾向:当某个具体问题的选择出现困难时[8],便建议采用另一种方式或手段来解决这个问题。但他们忽略了选择“另一种方式”所需要的成本以及选择这种方式本身或许也面临着同样的问题。

我们不妨考察一下A、B、C三人共同决定是否提供安保服务的问题。假定让每个人都同意某一具体的提供方案存在很高的协商成本,安保服务已经不能被提供。现假定有投票、抛硬币或采用服从独裁者指令三种决策方式供A、B和C选择以期达成安保服务的供给决策,那么,他们会如何选择呢?第一,无论他们如何选择或选择哪一种决策方式,选择的成本都会存在。这项选择的成本是否就一定小于先期的具体问题的选择成本,依然是一个问题。第二,当A、B、C三人在安保服务供给这一个问题上不能达成共识的情况下,我们又怎么能期望他们在决策方式的选择上一定能够达成共识呢?中国有一个典故叫“伯乐相马”。该典故告诉我们,想知道哪匹马是好马首先要寻得伯乐,因为伯乐会相马;同时感叹世间好马常有但伯乐不常有。是的,既然好马常有而伯乐不常有,为了识得好马而去寻找更加难寻的伯乐是否是成本更高的行为呢?况且伯乐相马的招数也是通过比赛以最终确认好马,那么,运用竞赛方式相马不是更直接,同时具有更低的识别成本?当然,我们可以通过法律法规来明确集体行动的决策方式,例如,由《物业管理条例》给出业主通过投票方式来统一业主的集体行动。然而,这种方式并不能有效地调动业主自愿参与的积极性。让业主按照这种决策方式积极主动地参与到业主的集体决策中来,似乎还有很长的路要走。在这条路上,制度如何适应参与者的需求尤其是他们需求的变化是一个难以解决,但又必须认真思考的问题。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。