实验2在实验1的基础上进一步验证情绪与来源国信息之间的匹配关系,但与实验1相比,实验2在实验设计和方式上进行了如下改变:①采用了音乐启动和情绪回忆相结合的方式,因为音乐启动是一种常见的情绪唤醒方式,并且更便于实际营销中的应用(Bruner,1990);②在研究设计上增加了不启动情绪的控制组;③在产品类别上,换用了适合学生群体的另一个产品类别:洗衣粉。除此之外,为了进一步揭示情绪与来源国效应之间的关系机制,实验2对自我特征和情绪认知特征的影响作用进行了分析,考察自我意识和其他认知属性(包括控制性、努力程度等)的影响作用。控制性(situation-control/other-control/self-control)意指个体倾向于将事件归因于外部环境的因素还是人为的因素;努力程度(anticipated efforts)意指个体是否认为获得或保持某一情绪状态需要投入相当多的认知努力(Smith and Ellsworth,1985)。

(一)实验设计和执行过程

本实验采用了与实验1相同的被试招募方式和测试方式,获得数据180份,但去除问卷背景信息中“日常不使用洗衣粉”的被试,最终获得有效数据153个,男生所占比例为45.7%。本实验为3(情绪:高兴/平和/控制组)×2(来源国:美国/中国)的组间设计。针对实验1仅以购买意愿为因变量时才呈现两个自变量的交互作用,本实验着重验证当以广告态度和产品态度为因变量时的交互作用是否产生,并且在实验1的基础上丰富了广告态度和产品态度的测项。

1.启动音乐的选择

在音乐的选择方面,笔者参考Alpert和Alpert(1990)的研究,考虑了如下几个原则:①从乐曲的曲调上来看,大调一般表达积极的情绪,小调表达忧伤的情绪,因而首先要选择大调曲目;②在乐曲的旋律上,考虑选择整首曲子旋律比较一致、变化不多的曲目,以防止引起综合性的情绪联想;③在乐器方面,因为Alpert和Alpert(1990)的研究提及吉他是最能感染情绪的乐器之一,因而选择吉他曲;④在音乐的熟悉度方面,选择被试不甚熟悉的曲目,以防止引起其他方面的内容联想。基于此,我们首先确定了8支曲目,先请音乐方面的专业人士根据上述标准进行评定,之后确认了4支吉他曲。再请15名被试对听完每支曲目后的情绪感受进行1~7的等级评定,分数越高表明感受越强烈。所评定的情绪感受包括:平和、高兴、宁静、欢乐、安详、喜悦,以及对曲目的熟悉度。经过统计分析后确定最能唤起高兴情绪的是“玛丽亚娜”(下文简称“玛丽”),唤起平和情绪的是“宛如小河流水”(下文简称“小河”)。之后,招募65名被试,男女均等,对这两支吉他曲的情绪启动和自我建构启动程度进行了前测,每支曲目播放的时长为5~6分钟。结果表明,“玛丽”较“小河”唤起了更强的高兴情绪(M玛丽=5.03,M小河=3.88,F(1,64)=12.53,p<0.001);而“小河”较“玛丽”唤起了更强的平和情绪(M玛丽=5.13,M小河=5.88,F(1,64)=6.78,p<0.05)。另外,被试对两支曲目的熟悉度均较低,且不存在显著差异(M玛丽=2.75,M小河=2.57,F(1,64)=0.34,p=0.56)。继续检测在自我建构启动方面的差异性,自我建构的测量及评分方式同实验1,依旧采取10个“我是……”句子的补全测验。结果表明,在独立自我方面达到边缘显著水平(M玛丽=0.76,M小河=0.64,F(1,50)=3.03,p=0.09),但在相依自我方面未出现显著差异(M玛丽=0.25,M小河=0.17,F(1,50)=1.76,p=0.19),这可能是由于音乐启动的强度不及情绪回忆任务,因而没有引发显著的指向自我或他人方面的认知差异。因而,在正式实验播放音乐的过程中,要求被试“请你听一段音乐,并随着音乐想象一次相应的情绪体验,如令你感到十分高兴(或平静)的经历,并回想一下事情发生的过程以及你当时的感受……”通过音乐和情绪联想相结合的方式来启动情绪和自我认知。

2.广告的前测

前测招募29名被试,请他们对设计的洗衣粉广告(排除来源国信息)的各项内容进行1~7的等级评分,分数越高表示越喜欢。评定的内容包括:对广告的整体喜好度,对广告背景图片的喜好度,广告的吸引力,对产品本身的喜好度,对产品包装的喜好度,对产品名称“污涤”的喜好度,对产品属性的评价,对产品的购买意愿,对品牌名称的熟悉度,共9个测项。前测期望被试对广告和产品各方面的评价均保持在中等偏好,对品牌名称应为不熟悉。广告前测的结果表明:除产品熟悉度(M熟悉度=2.03)较低,其他各个指标的评价分值在3.93~5.0之间,对广告和产品的总体评价(M总体=4.37)处于中等偏好水平。这说明广告的设计符合预期的标准。

3.实验过程

本实验过程与实验1基本一致,首先采用音乐和故事回忆的方式启动高兴或平和情绪。之后对情绪的其他认知属性进行1~7的等级评定,内容包括情绪的控制性和努力程度,测项源自Smith和Ellsworth(1985)的研究。在完成情绪的认知特征评定后,再听一次音乐,这是为了防止被试在回答上述题目的同时削弱了情绪感受的强度。之后,进行情绪感受的评价。然后开始第二部分的广告评价任务。最后,被试需要完成关于自我意识和爱国主义的相关变量的题目和背景信息题。针对自我意识的测量,本研究借鉴Wood等(1990)的研究,采用了Fenigstein等(1975)开发的自我意识量表中“私人自我”(private self-consciousness)的分量表,共9个测项,量表的内部一致性系数α为0.60。

(二)实验结果

1.情绪启动的检验(https://www.xing528.com)

对情绪的三个组别(高兴/平和/控制)进行方差分析检验,在平和情绪上(M高兴=5.08,M平和=5.61,M控制=5.18,F(1,149)=3.57,p<0.05)和高兴情绪上(M高兴=5.17,M平和=3.85,M控制=4.76,F(1,149)=15.22,p<0.001)均达到显著的差异水平。两两比较表明,在高兴分量表上,回忆高兴情绪的实验组分数显著高于平和情绪的实验组(F(1,96)=29.10,p<0.001);在平和分量表上,平和情绪的实验组分数显著高于高兴情绪的实验组(F(1,95)=5.36,p<0.05)。高兴组与控制组的比较说明,在高兴情绪的评定上,高兴组高于控制组(F(1,97)=2.78,p=0.09),达到边缘显著水平;平和组与控制组的比较说明,在平和情绪的评定上,平和组高于控制组(F(1,106)=5.87,p<0.05),达到差异的显著水平,说明情绪操作成功。

2.因变量的检验

因变量包括产品评价和广告评价。虽然本实验中丰富了产品评价的测项,但当以产品评价为因变量时,自变量的主效应和交互作用均不显著,因此以下不做分析。针对另一自变量——广告态度由两个测项构成:“您对这则广告的整体喜好度”,“您认为这则广告的吸引力如何”,两个测项的相关度为0.73。进行3(控制/高兴/平和)×2(来源国:美国/中国)的方差分析检验,将爱国主义设为协变量。发现情绪类型的主效应不显著,广告类型的主效应显著(M美国=4.10,M中国=3.50,F(1,153)=5.84,p<0.05),情绪与广告的交互作用不显著(F(1,153)=2.15,p=0.12)。将两个实验组进行方差分析检验,发现情绪类型的主效应不显著,广告类型的主效应呈边缘显著(F(1,98)=2.92,p=0.09),交互作用显著(F(1,98)=4.14,p<0.05)。

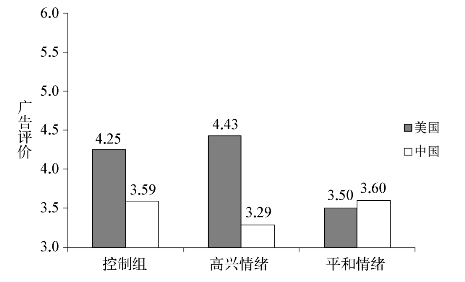

进一步对两个实验组进行简单效应检验,结果表明在高兴情绪下,美国洗衣粉的广告评价要显著高与中国洗衣粉广告(M美国=4.43,M中国=3.29,F(1,97)=6.29,p<0.05);而在平和情绪下,两国洗衣粉的广告评价没有显著差异(M美国=3.50,M中国=3.60,F(1,97),p=0.85)。这与实验1的结果一致。

因为中国广告态度在三组之间不存在显著的差异性,下面仅针对美国产品进行方差分析,发现三组间存在显著差异(M平和=3.50,M控制=4.25,M高兴=4.43,F(2,70)=3.24,p<0.05)。进一步的两两比较发现,平和组的广告态度低于控制组,达到边缘显著水平(F(1,50)=3.70,p=0.06);高兴组的广告态度虽高于控制组,但没有达到显著水平(F(1,47)=0.25,p=0.60)。这说明来源国效应在平和情绪状态下,由于美国产品广告态度的降低而消失。将控制组内的美国广告评价与中国广告评价进行比较,发现美国广告评价高于中国广告评价,达到边缘性差异水平(M美国=4.25,M中国=3.59,F(1,54)=3.19,p=0.08),说明存在来源国效应。(见图2-2)

图2-2 广告态度的组间差异及交互作用

3.调节效应的检验

由于中国广告的评价不受情绪变量的影响,本研究仅验证自我意识对情绪与美国广告评价之间关系的调节作用。依据温忠麟等(2005)对调节效应检验方法的阐述,将自变量和自我意识变量进行中心化处理后,建立情绪和自我意识对广告态度的回归方程(R2=0.11,F(1,40)=2.38,p=0.11),之后建立情绪、自我意识、情绪×自我意识对广告态度的回归方程(R2=0.23,F(1,40)=3.54,p<0.05),R2的改变量达到显著水平(p<0.05),情绪×自我意识乘积项的回归系数达到显著水平(β=1.12,t=2.31,p<0.05),从而证明自我意识对情绪与广告评价之间关系的调节作用。即H2a得到证实。

本研究检验了其他情绪认知属性,包括控制性和努力度对情绪与广告态度之间的中介作用或调节作用。结果表明对于美国产品,在高兴组和平和组间,控制性和认知的努力度均不存在显著差异,并且也不存在中介或调节作用。由此说明,对于自我/他人指向的具体情绪,个体是通过对自我概念的认知而非其他认知特征对态度产生影响的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。