正如前文所言,分工高度细化、领域众多、产业链复杂,医药创新的摘星天梯需要基础科研攻坚与横向创新集成的双轨铺就。可以“手眼通天”顾及全领域、全环节的企业越来越少。在高成本、高风险的压力下,即便大型巨头也越来越难以凭一己之力全垒通关;大企业与小企业的优势互补、“全能巨头”和专项企业的通力合作则更有可能实现共生共赢。

对于垂直领域的学科突破、专项技术研发,革命性成果更有可能来自一位领军人物、一个跨学科核心团队、一所高校顶级课题组的精耕细作;反过来说,一项革命性成果,在专利保护伞下足以抢占一个细分赛道,成就一家小公司。因此,在药物研发、筛选、药学研究等环节,小型创新公司同样可能带来突破性成果;药物研发的高风险也导致大企业无法做到把“所有的可能性放在自己的篮子里”的穷尽式研发,将部分环节进行外包合作成为更现实的选择。

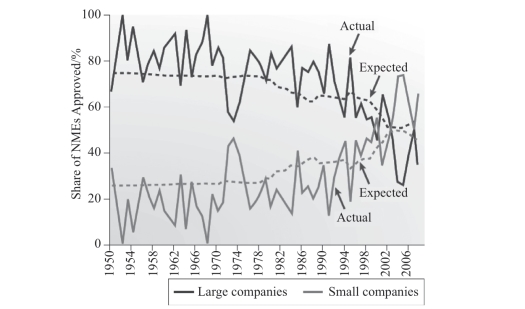

对于特定环节执行、特定工艺开发、制剂研发生产等,长期深耕该细分领域的专业公司,可能更具技术、效率、成本、资源的优势;同样,对于大型药企,相比让专业公司进行服务外包,自己在所有环节都砸钱进行研发、养团队、更新工艺,是更不经济也不实际的选择。在资源整合、流程推动等方面,财大气粗的巨头公司仍具有无法撼动的优势;如图1所示,对于这些行业巨头而言,与上述小型创新公司、专业公司合作,是他们获得摘星路上加速“外挂”的最好方法。

图1 大型制药公司与小型制药公司批准的新分子实体(NMEs)对比

生物医药领域小公司所占比重越来越高[14]

因此,医药研发不再是“孤胆英雄”的摘星,而是“集体主义”的胜利:一个团队公关一项技术、一类企业瓜分一定领域,行业巨头通过服务外包的形式与其建立协议研发、生产关系,这就是生物医药领域广泛存在的CRO(合同研发外包,Contract Research Organization)及CMO(合同制造外包,Contract Manufacture Organization)创新模式。

“星空越高大地越广”,巨头公司与CRO、CMO机构的合作越来越紧密,也越来越必要。根据Wind、天风证券统计,与CRO合作,医药企业可将药物研发到上市时间缩短四分之一到三分之一。由于CRO企业在细分领域的专业化优势,代表性CRO公司的人均营业成本比药企降低约40%[15];另外,据Chemical Weekly估计,新药研发生产环节占用成本约为总成本的30%,而在低成本国家进行外包生产可以使生产成本降低40%~60%,即将新药研发总成本降低15%左右[16]。

随着合同外包合作模式的兴起和发展,医药行业创新生态更具活力、创新主体更加多元。CRO公司完全有可能凭借“一技之长”的原始积累成长为未来巨头。举一个“极端”的例子:著名药企巨头——吉利德(Gilead),在20世纪90年代初的“零收入时代”,曾以130美元的价格为葛兰素史克(GSK)提供外包研发服务。后来,吉利德则通过募资、收购等方式成为新的艾滋病药物霸主。2017年,吉利德以119亿美元的天价收购“CAR-T嵌合抗原受体T细胞免疫疗法”肿瘤治疗领域的翘楚企业——风筝(KITE)。就此,吉利领航未来细胞治疗领域[17];反过来说,巨头公司凭借资本优势对新型初创企业进行投资、并购,也为创新团队提供了另一种发展出路,可进一步激发新创团队和企业的研发热情……总之,当下的医药领域,头部持续崛起,专项企业、小企业、初创企业持续繁荣。

再进一步看,CRO/CMO创新模式的本质是什么?生物科技时代,医药创新模式仅仅是“服务外包”的线性对接吗?不然!虽然早期“CRO/CMO”更多是从成本和效率角度出发,低知识密度、技术密度的细分领域和环节的定向外包,但随着生物技术的发展,CRO/CMO更大的价值在于使“创新资源最大化”。在这样的逻辑之下,以多创新主体实现“帕累托最优”[18]为目的的更多元资源对接、利用、合作关系形成了更复杂的创新生态。具体表现为以下两点:

趋势一:从CRO到CXO,外包角色更加复杂!

狭义理解,医药创新外包主要包括研发外包(CRO)、生产外包(CMO),另外,包括了销售外包(CSO)、包装外包(CPO)等,但此处的CXO,并不是各类外包模式的汇总,而是指在新的创新生态中,CRO/CMO公司担任的角色更重要,输出的服务更多元。

CRO/CMO企业不一定只是单一定制服务的输出者,也可能是多项技术、资源的平台供应者。以专注于肿瘤免疫细胞治疗的CRO/CMO公司天科雅(TCR CURE)为例,这家由顶尖学术带头人创办的、只有90人的初创企业,通过“TCR(抗原受体)免疫组学和大数据分析平台”全面解析以T细胞为代表的机体免疫变化,建立了特定肿瘤抗原的TCR数据库、质粒库及病毒库等,为新一代TCR-T免疫治疗提供技术基础;同时,在自身资源平台和技术专利的加持下,提供肿瘤抗原特异性TCR的克隆组装、T细胞基因改造、工业化临床级的病毒转基因载体生产等多项研发、临床试验、定制生产服务[19]。

“搭建技术平台、联手顶级医药、服务肿瘤药厂”,天科雅分别在美国北卡罗来纳州、中国重庆建有研发与临床转化中心,并在美国洛杉矶和广州建设了GMP生产中心,获得多家肿瘤药厂的技术授权、委托研发、生产订单[20]。天科雅的案例也是当下部分外包企业“CDMO(研发生产外包)化”的缩影,通过 “定制研发+定制生产”的一条龙服务,联手更多主体,实现与客户在研发、生产、临床试验整个创新链的深度绑定、深度合作。(https://www.xing528.com)

趋势二:从“合同外包”到“合作开发、开源创新”,各主体互为彼此的“CXO”!

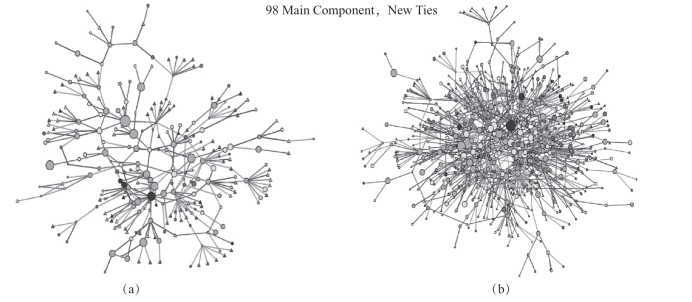

如图2所示,随着创新生态的发展,各主体间的合作远不止“委托与被委托”的关系,彼此之间合作的界限更加模糊,创新资源共享、流动更加便捷。制药公司、大学、大型研究机构、生物技术企业、科技企业之间形成了更密切的互为“外脑”的创新关系网络。

以欧美多个生物产业集群为例,多主体之间横向合作研发的趋势明显。例如,2006年,辉瑞与科莱签订协议,合作开发、生产、销售癌症治疗药物Promune;同为生物技术企业,基因泰克与Tanox共同开发的银屑病治疗药物、与OSPI合作研发的非小细胞肺癌药物均成功上市;辉瑞和英国伦敦皇家学院共同签订学术协议、创建开放实验室,研究慢性神经痛发病机制……[21]

合作创新不仅局限于两家或多家企业组成的“小团体”内部,团体与团体之间也不再是彼此竞争的孤岛,而是可以守望相助的联盟。生物医药基础研究的突破需要创新资源、成果一定程度上的开源共享,在创新开源平台支持之上加速研发攻关、抢筑知识壁垒,已是多项重点领域、重点技术合力攻关的新途径。例如,针对未来可能与单抗技术同台对垒的Scaffold技术,国际上已有Nanobody、Affibody等十多个平台在研究,而此类平台在国内仍亟待搭建[22]。

图2 1989年与1998年医药主体比上一年新增联系对比

(a)1989年;(b)1998年

生物医药各主体间合作越来越紧密复杂[23]

科研机构、大学、大型公司、初创企业之间互为“外挂”、互为依托,彼此之间的聚集、合作、开源、共享、竞争、兼并,是医药创新横向整合者与纵向拓荒者之间最大化的珠联璧合,是医药摘星新范式下“集体主义”的联合攻坚浪漫力量。

那么,该如何促进“集体主义”的形成?实现“集体主义”新范式,需要基本的制度、政策的保障。

“政策好、药才好。”在2019年12月1日正式生效的《中华人民共和国药品管理法》中,明确在全国推行实施“上市许可人持有制度(Marketing Authorization Holder,以下简称MAH)”——通过将上市许可与生产许可分离,使国内药品研发、生产和销售的多主体负责成为可能。MAH的全国推行,为医药创新打破“孤岛”、小型创新企业崛起、多元创新生态形成提供了制度保障。

“制度环境”只是“基础动作”。集体创新的共享共荣,仅依靠产业自身的内聚力或许并不足够高效,在技术涌现、合作加速、交流加速、竞争加速的时代,“集体主义”的培育有必要进一步进行人为的谋划促成:通过前瞻城市规划吸引汇聚多个创新主体,依托精密的巧思助力,打破彼此之间的藩篱,形成开源合作的创新生态。

正是如此,“集体主义”的形成更需要兼容并包的创新“容器”承载。这样的“容器”需要有将各类创新资源“合纵连横”的能力,需要有将多个医药主体统筹吸纳的空间,需要有为未来创新可能提供留白、孵化、配套的魄力,以及为创新人才长久扎根而“筑巢引凤”的实力……

简而言之,满足以上范式需求的“容器”,不应该只局限在某家“院墙内”,更应布局于“城市中”。面对日益复杂的创新关系网,以某些大型科研机构或企业自身为核心载体,自发吸引其他创新资源的“大院儿模式”已经不适用;未来,只有打破院墙,以“城市”为载体进行通盘谋划,依托“城市容器”作为创新资源池的加持,才可能培育出真正繁茂的医药生态丛林。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。