法官裁判,是本章讨论的中心概念。所谓法官裁判,即科斯(1960)讨论社会成本问题的背景规则[3]。在科斯那里,法官裁判实际上是一种与市场合约、公共决策相类似的、独立影响资源配置的决策规则,即与公共选择的一致同意规则相对应的法官规则。它是一种特殊的私人产品。因为法官裁判只对当事人有影响,没有直接的外部性,法院之间原本存在并且在亚当·斯密时代确也存在竞争性[4](盛洪,1996)[5]。此外,某项法官裁判还具有较强的排他性,即不适用于此项裁判当事人以外的人,或只对已交费的人提供。即使存在所谓判例援引或高一级法院判例的“劝导”,也只是这种私人产品的副产品:是否以及如何援引判例或接受劝导,取决于新一轮的法官裁判。这种私人产品的特殊性,不仅在于它的供给实施的强制性,而且在于法官裁判是社会正义的直接诉求载体,尽管社会正义及其实现存在着理解上的巨大差别。

必须强调指出,法官裁判与通常的法律制度存在着产品属性的根本差异:后者是一种纯粹公共产品,即所谓法律面前人人平等,任何公民都能获得国家提供的法律制度的服务。然而,一般法律的公共产品特性却是通过法官裁判这种个体的生产方式得以实现的。没有法官裁判,对法律制度的公共消费就将是一种可望而不可即的观念。法律制度的公共性与法官裁判的私人性的统一,并不因为政府垄断法官裁判的供给而发生变化。这就像公共产品可以由私人方式生产,私人产品也可以由政府供给。

问题在于,法律制度的公共性与法官裁判的政府供给方式结合在一起,从中漏掉了法官裁判这个关键性产品,造成了法官裁判具有与法律制度一样的公共产品属性的错觉:只有政府垄断法官裁判的供给,才能保障法律制度的公共产品需求的实现。这一错觉严重地忽略了法官裁判的特定适用性与排他性,并且无视法官裁判的个人生产方式。

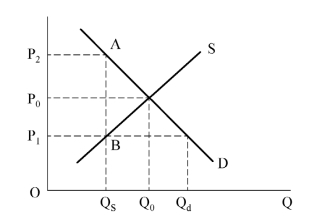

当我们把法官裁判看作一种特殊私人产品,那么,法院与法官就是这一产品的供给方,需求方则是社会公众(包括自然人与法人)。法官裁判的价格即广义的诉讼费用,不仅包括货币费用,即亚当·斯密所论“司法经费”加上非公开的货币收入,而且包括时间投入、精力损耗、缺乏公正等非货币费用。由于诉讼费用既是法官的货币收入较大增长的来源,又将给法官带来较高的社会地位,因此,诉讼费用与法官裁判的供给呈正相关。与此同时,社会对法官裁判的需求却与诉讼费用负相关。这一理论模型可以用一个简单的几何图形表示(图10.1):

图10.1 法官裁判的均衡

图10.1中,纵轴P/C表示法官裁判的价格或成本(即诉讼费用),横轴Q表示法官裁判的数量。S曲线表示这一产品对应其价格的供给量,D曲线表示这一产品对应其价格的需求量,它们的交点为供求双方同意的均衡状态,法官裁判的均衡价格与均衡数量分别为OP0与OQ0。(https://www.xing528.com)

然而,这是一种理想状态。在司法腐败严重出现之前,法官裁判的供求状态如何呢?毫无疑问,在视法律为罪恶的年代,法官裁判被当作专政工具,公众对法官裁判的需求无法显示。因此,我们只能抽象地刻画改革开放以后与严重司法腐败之前这一期间的假想状况。可以认定,这一阶段的法官裁判供给小于需求,或者说,实际价格水平低于均衡价格水平,即图10.2中的P1<P0。主要事实是:国家划拨的司法经费总体上不足,法官数量不够,素质不高,由国家拨付的工资水平不高[6],从而法官裁判的供给不足;司法经费之外的狭义诉讼费用很低;诉求法官裁判的诉讼案件却随着改革开放而迅速增加。

图10.2 法官裁判的超额需求

在法官裁判存在着一个超额需求(图10.2中的QsQd)情况下,有一种推动诉讼费用提高的内在力量与趋势。一方面,司法机构与法官增加缓慢,来自国家的司法经费同样缓慢增长;另一方面,法官裁判需求量膨胀且国家实际逐渐放松了对诉讼费用的管制。因此,法官裁判的需求价格水平一直上升,并且大大高于均衡水平,即图10.2中的OP2。这种状况就给所谓司法腐败提供了一个租金空间,即法官实际得到的收入与他们愿意供给一定量法官裁判所希望得到的最低收入的差额,见图10.2中的矩形P1 P2 AB,它等于OP2 AQs与OP1 BQs的差。

问题在于,在较高的价格水平OP2下,能否诱致供给量相应增加,需求量能否被相应抑制,从而使超额需求逐渐减小,致使导致司法腐败的租金空间逐渐消失?

这里,必须强调指出社会公众对法官裁判的需求偏好上的双重幻觉问题:一是错把法官裁判当作公共产品即“产品幻觉”,二是对法官裁判的正义性认识存在着“制度幻觉”。法官裁判的公共产品意识,视付费为荒谬;既然人民当家作主,人民法院为人民,诉讼费用就应当很低。因而,以低费用获得较高水平的法官裁判,就成为理所当然。与此同时,还存在着严重的“制度幻觉”,视本质理性意义上的正义与公正,可通过法官裁判这种工具理性(西蒙称之为程序理性)来直接实现,换言之,交易费用(诉讼费用)在实现本质理性的过程中不值一提[7]。毋庸置疑,诉求法官裁判的公正性不仅无可指责,而且对于法治建设也是一个原动力。问题在于,程序理性能否以及在多大程度上实现本质理性?据笔者有限阅读,这个韦伯(Weber)式问题,已经成为我国学界在哲学、社会学之外,其他许多学科包括经济学、法学、伦理学,甚至会计学等,深入探讨所难以回避的问题。就法学而言,无论是波斯纳的法理学[8],还是我国“虹桥”案例[9],探讨与争论的深层问题仍然是本质理性与程序理性关系。我们认为,在这样一个重大问题上,社会公众需要“丢掉幻想,准备斗争”,就是说,本质理性虽然统摄程序理性,然不可离开程序理性而能直接实现,相反,必须通过程序理性走向本质理性,尽管永远达不到本质理性的终点。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。