武陵山区惠农政策减贫效应指的是国家惠农政策对武陵山区经济社会发展提供了有力的保证,并且带动这些地区的减贫发展。具体而言,其减贫效应是国家惠农政策在政策目标预期、政策产出、政策结果等一系列过程中,直接或者间接地对武陵山区农村贫困地区的发展、贫困人口的减少、贫困人群的发展等方面产生积极的作用,具体表现在惠农政策目标与产出、政策的减贫结果之中。因此,武陵山区惠农政策减贫效应主要包括武陵山区惠农政策目标与产出分析以及惠农政策在武陵山区产生的减贫结果。惠农政策减贫效应具体表现为贫困人群收入增加、贫困人口减少、农村地区发展等方面。

(一)政策“目标—预期产出”益贫分析

惠农政策的惠及目标是农业、农村与农民。作为面向全国的普惠性农业政策体系,其必然涉及农业发展的不同层次,而贫困地区的农业发展水平相对较低,村庄建设相对落后,农民发展能力与发展状况相对较差,因此惠农政策对贫困村民所产生的效果必然与非贫困村民不同。这是惠农政策的益贫差异。此外,我国地区发展很不均衡,东、中、西部农村的差异性非常大,而且受到自然环境、地理条件与发展历史等因素的影响,各个地区的农业发展特点也不一样,因此,惠农政策在各地产生的减贫效应还有地区差异。

2003年以来,中央密集出台了一系列强农惠农的政策,这些普惠性的政策在推动武陵山区农业转型、农村发展和农民增收方面起到了良好效果。但对于武陵山区贫困村的发展而言,惠农政策在这些地区的减贫效应则需要“具体问题具体分析”:一部分惠农政策对武陵山区减贫起到了直接、关键的作用;一部分的惠农政策没有起到直接减贫作用,但改善了减贫环境,间接地起到了减贫作用;还有一部分惠农政策则没有起到作用。

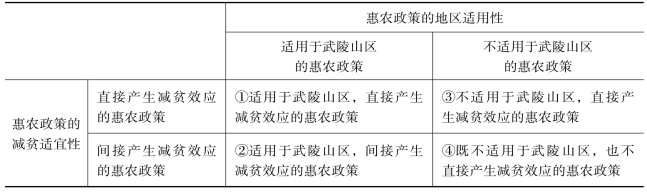

总而言之,武陵山区受特殊的自然、地理、文化等因素制约,社会虽在政策等因素推动下取得了长足的发展,但是发展仍然相对滞后,贫困面依然较大、贫困程度仍然很深、自我发展能力相对较弱、扶贫开发面临一系列重大挑战。因此,惠农政策在武陵山区的减贫效应可从两个纬度来看:一个是惠农政策减贫适用性角度;另一个是惠农政策的地区适用性角度。适用于武陵山区的惠农政策对这些地区贫困村的减贫都会起到直接或间接的作用。

表2-1 惠农政策在武陵山区的益贫理想分类

根据以上理想分类可以看到,适合武陵山区的惠农政策基本上都对武陵山区减贫起到了作用,而不适用于武陵山区的惠农政策也不会产生减贫效应。根据此原则,可以将不适合武陵山区减贫的惠农政策筛选出去,例如“增加产粮大县奖励”“适时采取玉米、大豆、油菜籽等临时收储政策”等,这些惠农政策主要针对的是中东部产粮大省,虽然有的政策有利于直接发挥减贫效应,但是并不适用于武陵山区。

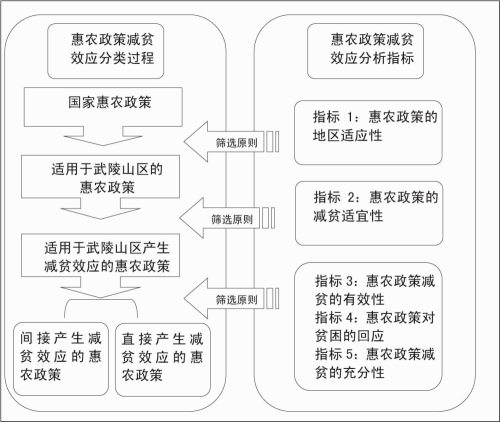

因此,根据惠农政策的实施特点,结合减贫目标的实际情况,将适用于武陵山区的惠农政策依据减贫方式分为:直接产生减贫效应的惠农政策、间接产生减贫效应的惠农政策。直接产生减贫效应的惠农政策,目标瞄准的群体为农村贫困人群,其政策的预期产出直接促进贫困人群收入增加、应对生计风险能力增强等。间接产生减贫效应的惠农政策在其政策目标上未明确提出减贫目标,其政策预期产出并不直接产生减贫作用,但是能够改善贫困村发展环境,并且促进贫困村民的减贫脱贫。

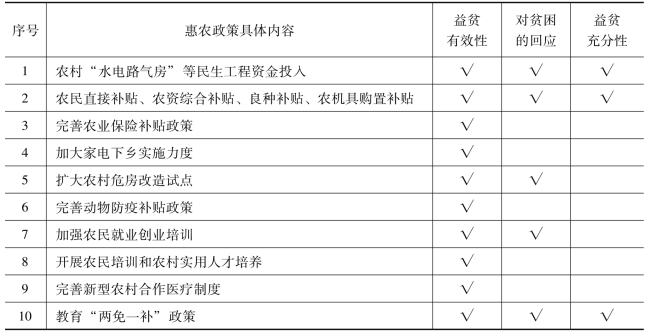

总的来说,区分直接产生作用与否的因素有三个:第一,有效性。是否达到减贫目标效益(农民增收、应对生计风险能力加强、生活条件改善);第二,对贫困的回应。是否直接回应贫困人群的减贫发展需要;第三,充分性。是否会直接减少贫困人口。这三个指标从三个方面体现了惠农政策的益贫状况。但是,以上三个条件只需满足其一,就属于直接产生减贫效应的惠农政策,其余则为间接产生减贫效应的惠农政策。这三个因素也是惠农政策减贫效应的指标。

图2-1 武陵山区惠农政策减贫效应的政策分类流程

根据对武陵山区惠农政策减贫效应的政策分类过程也可以看到,分析惠农政策的益贫效应有5个重要的指标,分别是:惠农政策的地区适应性;惠农政策的减贫适宜性;惠农政策减贫的有效性;惠农政策减贫的充分性;政策对贫困的回应。

表2-2 直接产生减贫效应惠农政策益贫分析

自2003年以来,国家颁布了很多惠农政策并且在不断完善这些惠农政策,这些惠农政策产生了巨大的减贫效应。从国家惠农政策“目标—预期产出”的益贫分析可以看出,国家惠农政策为武陵山区减贫提供了强有力的发展支持。从政策目标预期产出来看,农村“水电路气房”等民生工程资金投入、农民四项补贴的益贫性最强,预期产生的减贫效应最大。这两条惠农政策通过直接补贴和整合推进的方式对农村地区发展做出了直接回应,其政策的实施对于武陵山区贫困地区减贫发展产生直接的作用。其次是农村危房改造试点和农民就业创业培训政策。2009年国家安排40亿元的资金对国家扶贫开发重点县、贵州省全部县、西部地区民族自治地方县解决农村困难群众危房改造试点项目。武陵山区涉及到的贵州铜仁、重庆东南部民族地区、湖南湘西土家族苗族自治州、湖北恩施土家族苗族自治州范围内,大部分地区在这项政策目标范围之内,可见国家惠农政策惠及武陵山区绝大部分地区。

这些政策之所以能够充分地发挥减贫效应,是因为:第一,这类政策瞄准的群体和地区之中包含了贫困人群和贫困地区,政策预期产出能够带来减贫效应;第二,这类政策中的内容包含了如何应对贫困人群特殊需求以及贫困地区发展的需要;第三,益贫效应是惠农政策的重要功能,其普遍地存在于惠农政策的目标、效果和影响之中。

(二)武陵山区惠农政策的减贫结果

在过去的10年间,得益于国家的区域发展政策、强农惠农政策和扶贫开发政策,武陵山区迎来了发展机遇。一是在西部大开发的区域发展战略中,国家加大了对中西部地区的扶持力度,从财政转移支付、基础设施建设项目倾斜、税收支持等方面为发展营造良好的环境;二是中央密集出台的一系列体现“多予少取”原则的强农惠农政策的实施,为农村地区的整体面貌改变提供了强有力的支持;三是国家的扶贫开发工作,针对重点贫困领域的发展基础培育、可持续发展能力建设等政策支持,推动着贫困地区经济社会发展水平的提升。在这些一揽子政策的推动下,武陵山区各族人民团结奋进,经济建设方面,保持了持续地快速增长。

1.贫困人口持续减少(https://www.xing528.com)

贫困人口减少是评价武陵山区扶贫开发工作效果的重要指标,是武陵山区扶贫开发工作的现实成效之一,很多农民通过政府的支持和自己的努力过上了富裕的生活。

经过长时期的扶贫实践,武陵山区的贫困人口数量逐渐减少,人均收入不断提升。武陵山区地方政府通过拓展经济渠道,调整经济结构,完善经济模式,有效的发展了本地经济,提升了经济实力,为武陵山区的扶贫工作提供了物质支撑。自扶贫开发工作开始以来,武陵山区贫困人口逐步减少,农村发展后劲显著增强,州域经济较快发展,县域经济逐步形成特色,加快发展,整体经济步入加快复苏、健康发展的轨道。

以湖南省凤凰县和贵州省思南县为例,2009年凤凰县农民实现人均纯收入3145元,比2005年增加1377元,增长77.9%,农村贫困人口从11.8万人减少到9.77万人,年均减少贫困人口0.5万人。[3]从2006到2010年,贵州省思南县县委、县政府高度重视扶贫开发工作,从调查研究入手,制定扶贫规划,瞄准扶贫对象,突出扶贫重点,按照“一体两翼”的扶贫战略,着力抓好整村推进、劳动力转移培训和产业化扶贫,促进了农业产业结构的调整,改善了贫困地区的生产生活条件,提高了农村贫困人口的综合素质。有力地推进了全县扶贫开发工作进程,使全县的扶贫开发工作取得了较大成果:全县贫困人口从2005年的141100人减少到2010年的102200人,平均每年减少7780人;农民人均纯收入从2005年的1506元增加到2010年的2839元,平均每年增加266.6元。[4]

2.农村基础设施不断完善

武陵山区地处边远山区,远离中心城市,交通不便,区位优势缺乏。在国家和各级政府的支持帮助下,虽然铁路、公路、水运、航空最基础的交通网络体系基本建立,但是与发达地区相比,与这一地区经济发展的要求相比,还相差甚远。基础设施落后已成为制约武陵山区经济社会发展的主要障碍之一。

武陵山区基础设施落后主要表现在:第一,道路交通设施建设落后。武陵山区的贫困落后在很大程度上是因为道路交通建设的落后,目前区域性公路网络尚未形成,而且路网密度稀疏、通达性不佳、道路等级低。第二,农田水利设施多年失修。武陵山区大部分是喀斯特地容地貌,境内虽然溪水河流很多,但是水利设施的修建比较落后。大部分的水利设施都是在20世纪60年代修建的,已经严重老化损毁,有效灌溉率不足40%,人均旱涝保收面积不足0.5亩。由于水利设施建设的落后,种植业养殖业的发展受到很大限制。基础设施的薄弱已成为制约武陵山区经济社会发展和扶贫开发的“瓶颈”,落后的基础设施建设使得整个武陵山区长期处于贫困落后的境地而难以快速的发展。

近几年来,武陵山区的基础设施项目建设取得巨大成效。通过中央政府的建设投入,相关部门提供资金、物资、技术和人才等方面的支持,地方自筹,农民投工投劳等方式,武陵山区加大基础设施建设力度。基础设施建设一般包括水、电、路和农田水利建设;农产品流通重点设施建设,商品粮棉生产基地,用材林生产基础和防护林建设;农业教育、科研、技术推广和气象基础设施等方面的建设。在武陵山区的调查过程中,我们发现,大部分基层政府都将加强基础设施建设作为扶贫开发工作的重点,他们认识到,只有将基础设施建设的工作做好才能更好的发展产业,也才能更好的提升扶贫开发工作的成效。

以湖南省湘西州为例,从2005到2010年,湘西州完成固定资产投资633亿元,年均增长26.3%,大力推进交通、水利、能源、城镇等基础设施。常吉高速通车,吉茶、吉怀、张花、凤大高速和水龙等9条骨干道路、县乡公路加快改造和建设。完成了380多座病险水库除险加固,实施了竹篙滩电站、雷公洞水库、酉水大型灌区续建配套与节水改造工程,新建了高家坝水库,实施了4个22万伏和15个11万伏输变电站、城乡电网改造等工程。州府和7个县城扩容提质加快,全州城镇化水平达35.5%。农村基础设施不断改善,全州100%的行政村通了电和广播电视,92%的行政村通电话,91%的行政村通公路,湘西干部群众深切地感受到了发展距离在拉近,地理困境在破解,人流物流在聚集。

3.居民收入快速增加

过去的10年间,武陵山区的居民收入都有持续的增长,武陵山区内的城乡居民收入增长率都在9%以上。例如:2009年,黔江区全年城市居民人均可支配收入12670元,比上年增加1538元,增长13.8%;城市居民人均消费支出9519元,增长12.3%。铜仁地区全区城镇居民人均可支配收入(铜仁市)9647元,比上年增长11.9%。人均消费性支出6193元,下降4.6%;全区农村居民人均纯收入2742元,增长11.6%。人均生活费支出2248元,增长13.4%。湘西全州城镇居民人均可支配收入10947元,增长10.5%;农村居民人均生活消费支出2379元,增长6.3%。恩施州全州农村居民人均纯收入2810元,比上年增加291元,增长11.6%;城镇居民人均可支配收入10307元,比上年增加861元,增长9.1%;人均生活消费支出7550元,增加456元,增长6.4%。由此可见,武陵山区内的居民收入总体上呈现持续增长的趋势,城乡居民的人均纯收入额在不断增加。

表2-3 2009年武陵山区内地市级区域范围内居民收支情况[5](元,%)

4.经济保持增长

尽管武陵山区内的经济总量距经济发达地区尚有很大的差距,但是近几年武陵山区经济实现了持续较快增长。2009年,武陵山区内的各地市级行政区域的生产总值的增长速度均在10%以上。例如2009年,铜仁地区全区实现生产总值251.74亿元,按可比价格计算,比上年增长12.1%。[6]恩施州全州实现生产总值294.26亿元,扣除价格因素,比上年增长12.8%,按年均常住人口计算,人均生产总值达8436元,比上年增加939元。[7]湘西州全州生产总值为268.97亿元,增长11%。[8]黔江区全区实现地区生产总值79.10亿元,比上年增长16.1%。[9]从武陵山区内四个地市级行政区域的经济统计情况来看,经济总量的增加速度都相对较快。

表2-4 2009年武陵山区内地市级行政区域的产业结构与增长情况[10]

从武陵山区内的产业结构及其增长情况来看,第三产业的增加值高于第二产业和第三产业,三次产业的结构偏向于第三产业。例如2009年,铜仁地区第一产业占经济总量的比重继续下降,第二、三产业占经济总量的比重继续上升,第二、三产业占经济总量的份额达67.2%。三次产业对经济增长的拉动分别为:第一产业2.1个百分点,第二产业3.9个百分点,第三产业6.1个百分点。第一产业实现增加值82.57亿元,增长6.0%;第二产业实现增加值65.43亿元,增长17.9%;第三产业实现增加值103.74亿元,增长14.2%。人均生产总值6748元,净增906元,按可比价计算,同比增长11.3%,按人民币汇率(2009年末)折合988美元。恩施州第一产业增加值96.01亿元,增长5.1%;第二产业增加值79.05亿元,增长22.5%;第三产业增加值119.20亿元,增长13.5%。[11]湘西第一产业增加值44.34亿元,增长4.9%;第二产业增加值107.56亿元,增长11.6%;第三产业增加值117.07亿元,增长12.6%。按常住人口计算,人均生产总值为10724元。[12]黔江区全区实现地区生产总值79.10亿元,比上年增长16.1%,其中第一产业实现增加值9.26亿元,增长5.4%;第二产业增加值38.53亿元,增长18.7%;第三产业增加值31.31亿元,增长15.8%。三次产业对经济增长的贡献率分别为3.6%、56.8%和39.6%。按常住人口计算的人均GDP为18090元。[13]

5.社会事业继续发展

武陵山区作为贫困山区,社会公共事业发展的滞后是其一大致贫原因,由于以教育、医疗和社保为主要内容的公共事业长期发展落后,由此而导致当地人口受教育水平低、疾病发生率高等问题突出,而贫困的产生与这些问题之间有着直接的关系。但是近几年武陵山区的社会公共事业投入逐年增加,在教育、医疗卫生和社会保障等方面的投入在不断加大。例如2009年铜仁地区全区各级财政对教育事业的投入达20.07亿元,比上年增长2.9%。全区城镇从业人员13.87万人,比上年增长8.1%。下岗失业人员再就业5470人,比上年增长6.0%,其中,安排“4050”人员再就业2992人,增长1.03倍;全区参加基本养老保险人数78424人(不含中央及省驻铜单位和行政事业单位),比上年增长9.6%,参加失业保险人数72187人,比上年增长2.9%,参加基本医疗保险人数145859人,增长4.3%,参加工伤保险人数53103人,增长10.0%,参加生育保险88609人,增长13.4%;全区享受最低生活保障人数47.18万人,其中,城市最低生活保障人数6.70万人;农村最低生活保障人数40.48万人。社会福利和社会救助健康发展。全区共有各类社会福利院、敬老院110个,增加3个,床位3587张,增加975张,收养2471人,增长42.9%。[14]可见,武陵山区内公共事业的投入在不断加大,但是由于地区发展一直都很落后,基础设施的底子薄,需要投入的量很大,因此武陵山区的公共事业还有很大的发展空间。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。