我们一共收集到了林厝村内保存的14张契约文书,时间从最早的光绪二十六年(1900)到最晚的1953年,横亘半个多世纪。(此处以页下注形式交代契约文书收藏信息)其中9张涉及盐业,包括了盐田买卖、盐田契照证据、盐田管业执照、盐田收照、制盐许可证在内的多项内容,另外5张则是普通的地契及房产证明。

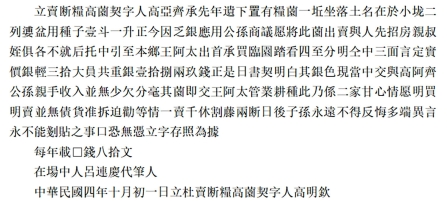

3张普通地契的时间都为中华人民共和国成立以前,质地为皮纸,毛笔墨书,未钤盖官方印鉴。现将其内容抄录如下:

图6-33 林厝村光绪二十六年(1900)地契(抄录:吴奇孟)

图6-34 林厝村民国四年(1915)地契(抄录:吴奇孟)

图6-35 林厝村民国三十六年(1947)地契(抄录:吴奇孟)

这3张地契的交易方式分为典当和买断两种。在“林厝村光绪二十六年(1900)地契”当中,出典人黄亚成将粮园典当给梁亚安,规定在3年期限内由梁亚安进行耕种,3年期限到达后则可任其处置。另外2张地契则是“杜卖契”,在完成交易后,土地不能再次赎回。从格式、写法上看,这类的土地交易地契基本遵照了一定的范式来进行拟写。契据开头会言明卖田之人的身份、所卖之物,紧接着会陈述卖田人因生计困难,急需现钱,出于无奈需要卖田,随后契据还会记载买田之人、买田之报价,之后便是双方达成协议,承诺不再因此事产生任何纠纷,最终签字画押,由公证人公证完成。契据末尾大篇幅地强调“两家情愿”,从此“一卖千休”,也或多或少地反映出实际过程中可能存在不公平、不守信的买卖现象,因此要做出相应的约束。

另外2张是1953年加盖惠阳县人民政府公章的土地房产所有证,是政府对土地房产范围的界定,是村民对私人财产进行处置的凭证。这2张土地房产所有证虽然主体不同,所载内容大体无异。房产所有证右侧规定道,“私有产业有耕种居住典卖转让赠予出租等完全自由任何人不得侵犯”,即遵照当时土地改革法的相关要求保证村民原有的私有产业不受侵犯。左侧则以表格形式,详细记录坐落、种类、地名、面积、四至、附属物等子项信息,使得村民的土地房产权益有了更为清晰的界定。

图6-36 林厝村1953年土地房产所有证

(2018年11月21日 吴奇孟 摄)

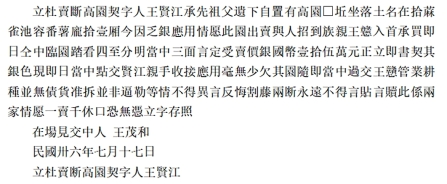

关于9张盐田契据,首先是2张涉及盐田交易的契据:

图6-37 林厝村民国元年(壬子,1912)地契(抄录:吴奇孟)

图6-38 林厝村1950年地契(抄录:吴奇孟)(https://www.xing528.com)

从内容上看,这两张契据都是“杜卖契”。和普通田契稍显不同的是,盐田在进行转卖的过程当中,不仅涉及盐田所有权本身,盐田之上的卤缸、石硱、水车等附属物也包括在内。契据中所提到的“四围厂”和“东洲厂”是原淡水场五大产区中的两个,据《中国盐政纪要》载:“淡水场……产区分五厂,曰港尾厂、东洲厂、四围厂、黄甲厂,均在平海城之东南,曰葵坑厂,在平海城之西南。”[172]再结合《两广盐法志》中所见的《淡水场图》和现在的卫星地图,可以推断林厝村的位置大致在原东洲厂和黄甲厂附近,因此林厝村民国元年(1912)“天运壬子年地契”所载可能并非和林厝村有关。相反,“林厝村1950年地契”则明确指出是林厝村的王阿船对盐田进行购买,因此在考证上不存在较大问题。需要指出的是,这两份契据都加盖了印鉴,后者是在政府的许可与监督下完成的盐田交易,前者的印章文字则有所缺损,因此在具体内容上还有待进一步考证。

民国建立后,两广盐运使初改盐政公所,后改盐政处总理。民国二年(1913)又恢复两广盐运使,省属各盐场,初期还是沿袭晚清体制。因此,在民国建立之初产盐、运盐、销盐、缉私等事务仍由两广盐运使负责。那么它具体是如何进行运作与管理的呢?林厝村发现的两则材料或许可以提供一些线索。

以下转录“林厝村民国三年(1914)收款收单”和“林厝村民国三年(1914)两广盐运使查验盐田契照证据”:

图6-39 林厝村民国三年(1914)收款收单(抄录:吴奇孟)

图6-40 林厝村民国三年(1914)两广盐运使查验盐田契照证据(抄录:吴奇孟)

首先,需要指出的是,这两则材料所提到的 主张铭初是前文林厝村民国元年(1912) “天运壬子年地契”中所记载的“张铭初财主”,因此这3张契据文字可以构成一个系列。1912年,张铭初从王亚正夫妻手中购买到四围厂吕甲围的盐田,次年便由两广盐运使进行查验。我们认为,虽然两广盐运使也会定期组织对盐田进行测量,但1914年的这次更像是张铭初主动申报查验的结果。从盐田的位置来看,张铭初所拥有的18块盐田正是前文所见的“四围厂九印吕甲围”。此外,“林厝村民国三年(1914)收款收单”这份材料涉及到查验、注册以及开具证明的收费问题,可以视作张铭初向政府交费的凭证。因此有理由推断是张铭初在改朝换代背景下,为了使其所购盐田合法化,主动向政府申请的查验。在政府开具了相应的证明后,原本的民间契约文书便可上升到官方认可与保护的层面,更具法律效应。同时,第二份材料当中还有一点值得关注。民国元年(1912),国民政府开始整顿币制,制定盐税条例,规定以银元为单位向政府缴纳盐税,因此才会出现材料当中“凡收三石应纳丁课银肆毫壹仙三文”的现象。

主张铭初是前文林厝村民国元年(1912) “天运壬子年地契”中所记载的“张铭初财主”,因此这3张契据文字可以构成一个系列。1912年,张铭初从王亚正夫妻手中购买到四围厂吕甲围的盐田,次年便由两广盐运使进行查验。我们认为,虽然两广盐运使也会定期组织对盐田进行测量,但1914年的这次更像是张铭初主动申报查验的结果。从盐田的位置来看,张铭初所拥有的18块盐田正是前文所见的“四围厂九印吕甲围”。此外,“林厝村民国三年(1914)收款收单”这份材料涉及到查验、注册以及开具证明的收费问题,可以视作张铭初向政府交费的凭证。因此有理由推断是张铭初在改朝换代背景下,为了使其所购盐田合法化,主动向政府申请的查验。在政府开具了相应的证明后,原本的民间契约文书便可上升到官方认可与保护的层面,更具法律效应。同时,第二份材料当中还有一点值得关注。民国元年(1912),国民政府开始整顿币制,制定盐税条例,规定以银元为单位向政府缴纳盐税,因此才会出现材料当中“凡收三石应纳丁课银肆毫壹仙三文”的现象。

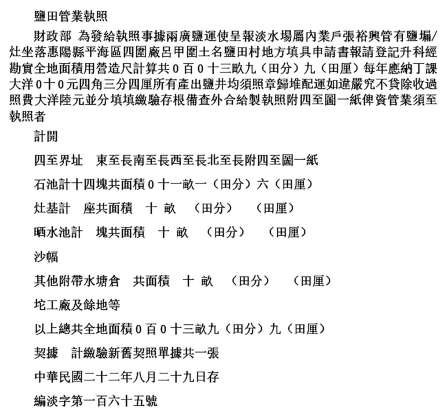

与这组契约文书相类似的还有1933年的四则材料,包括了3张文书和1张画明盐田四至的图表。这四则材料的出现,为我们前文的假设提供了进一步的佐证。为方便说明,现将3张文书转录如下:

图6-41 林厝村民国二十二年(1933)盐场公署通知(抄录:吴奇孟)

图6-42 林厝村民国二十二年(1933)管业执照(抄录:吴奇孟)

图6-43 林厝村民国二十二年(1933)收照(抄录:吴奇孟)

从内容上看,文书记录了盐民张裕兴主动纳税并获管业执照的经过。民国二十二年(1933)一月,在测量完张裕兴的盐田后,盐场公署便下发文件让张氏尽快进行缴费。同年八月,张裕兴前往盐场公署缴纳过照费大洋六元,从而获得政府颁发的管业执照和交费收照。从这一刻起,意味着他不仅拥有管理与使用盐田的权利,也要承担起每年缴纳盐田赋税的义务。同时,“林厝村民国二十二年(1933)管业执照”中也提到,“地方填具申请书报请登记升科”。换言之,盐民需要就盐田情况对政府主动进行申报,然后由政府派出专门人员进行测量。在盐民缴纳完相关的费用后便可获得政府颁发的盐田管业执照。从张铭初和张裕兴主动进行申报的例子来看,似可说明在政府长期对盐业进行管控的背景之下,盐民和政府之间已经形成了一定的默契,盐民主动申请对盐田进行查验,政府明确盐田归属并进行管理征税,由此构建起上下两层间的良性互动。

第二则文书提到“所有产出盐井均须照章归堆配运”,这无疑和民国二十二年(1933)修建仓坨一事有着密切联系。据《惠东县盐业志》载“民国二十二年(1933)两广盐运使决定筑仓坨集中存盐”,直到中华人民共和国成立以后这样的方式也没发生太大改变。据林厝村盐民讲述,中华人民共和国成立后盐的收购点就在东海,在涨潮时,工作人员会把早先从各村打包好的盐用船运过去,一次可达几千斤,后来随着陆路交通的完善,又改为用拖拉机进行运送。而盐务局则会根据盐的质量来(含水的多少、干不干净、带不带杂质)划分上、中、下三个等级来发放收购补贴,不过在当时,即使是最好的盐收购价也只是一到两分钱一斤。据港口镇的统计,1987年,该镇农业劳平(劳动人口平均)收入2377元,渔业劳平 6130元,而盐业劳平收入才950元,[173]盐民收入远远低于渔农。因此存在部分盐民绕开政府进行盐业买卖的情况,而在这当中扮演着重要作用的无疑就是走私的盐贩。据政府公文记载:“一些盐贩仔组成团伙,配备先进的通讯设备,甚至私藏枪支弹药,气焰十分嚣张”,[174]他们走街串巷,防不胜防,导致当时“全县缉私经费高达20万元,但公收原盐不到4000吨,抓获私盐260吨(价值2.67万元)”的局面。[175]这一方面和当时政府所制定的收购政策不符合价值规律,让走私分子有机可乘有关;但另一方面也体现了在盐业这块“肥肉”面前各方对于利益的追逐,盐业的销售始终是个明暗两线互相争斗的过程。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。