南北寮村和上新村均以农耕、产盐和渔牧为生产方式,相较东海盐区的其他村庄而言,生产方式较为多样。根据我们走访发现,港口绝大多数村落都以产盐为主要产业,而在南北寮村和上新村,农耕成为其生产的另一大支柱,与产盐相比,参与行业的生产人数与土地不相上下。进入21世纪,上新村的盐、农田撂荒现象严重。截至2015年,南北寮村的盐田全面承包给人进行虾养殖产业。简而言之,沿海村落的盐业生产日益衰落,已逐渐湮灭在历史长河之中。

上新村与南北寮村的盐业生产史口述记忆,最早只能追溯到民国晚期。一位86岁的钟姓老婆婆向我们讲述其当年给地主干活的历史:土地掌握在地主手中,由地主租给盐民们耙盐,“盐全部给地主,地主不给你留盐,就等于帮地主干活,一个月给你多少,有时不按时发工钱。有时做了也没钱给你,只给饭你吃”。[104]但尽管生活艰难,也不会出现无人当盐农的状况。婆婆告诉我们,以前并不会出现无人当盐农的情况,因为当时“不干就没得吃”。村中其他村民则告诉我们,在旧社会里,“盐田是有钱人买了给穷人来耙,然后交多少的钱。没有盐田的人就自己直接去找地主,不知道怎样租地主的地”。[105]这个过程表述得有些模糊,但另一位林老村长在回忆他父母的历史时,却给我们讲述得很清楚。林老村长的父母是港口盐区当时非常典型的盐农:他们向平海、港口镇上居住的地主租赁土地,然后耕种。但租赁土地也是需要竞争的,地主同意将土地租让给他父母的时候,他们家虽然过得辛苦,但好歹能活下来。但后来地主换人租了,他的家庭一下就变得十分辛苦。失去生产的能力,只能四处找姜米子头、拔鸽九草卖来维持生活。[106]

在上新村遇到的另一位80多岁的李婆婆,她向我们讲述了地主与盐民的具体交易过程,以及盐民当时的生存与生活情况。她回忆在中华人民共和国成立前生产盐的情况:“没有饭就吃煲番薯,后来番薯也被村霸地主拿去。耙盐没有钱作为报酬,耙盐后自己去买盐,钱就交给地主,以前就自己卖,民国政府不会统一收购。在旧社会里挑盐去卖,当时没有定固定盐价,在生产盐的地方(有盐田)盐价就低一点,在没有生产盐(没有盐田)的地方盐价就高一点。买盐获得的钱按百分比上交,如:百分之五十给地主,百分之五十留给自己。”[107]这里说得十分清楚了,当时的民国政府没有统一收购的习惯,可能是当时的盐民的贩盐情况,他们自己在附近卖盐,盐价也并不固定,但卖完盐之后价格需要和地主分成。李婆婆说当时租给她田地的地主,是住在平海镇内人,有2 盐田在上新村;港口有个地主花名为叫“农忙主”,是盐民们心中知名的恶霸。该地主是港口南社人。以前老一辈在南社的就知道地主的真名,但盐田上的盐民就只知道其花名。这也是盐民并不会直接和地主直接接触的原因,只通过中介人将钱给地主。

盐田在上新村;港口有个地主花名为叫“农忙主”,是盐民们心中知名的恶霸。该地主是港口南社人。以前老一辈在南社的就知道地主的真名,但盐田上的盐民就只知道其花名。这也是盐民并不会直接和地主直接接触的原因,只通过中介人将钱给地主。

这样一幅民国时期的盐民生产图景,就在几位老人的描绘中展现在我们眼前:当时的盐民和地主一般结缔短期的契约,盐民并不知道地主究竟是谁,只是通过中介人与地主结缔契约,并不知道地主的具体住处和真实姓名。他们在盐田工作时间固定,然后贩卖盐,在年关将近的时期里去找中介人,并希望地主下一年能继续将地租给他们。地主也并不怕,更无需监督盐民分的钱的数量。因为当时盐区的情况如林老村长的回忆,当地盐民多而盐田少,多得是需要盐田以维系生活的盐民,而拥有盐田的盐民,也会害怕下一年地主不将盐田租给他们。因此,我们可以看到,中华人民共和国成立前盐民的辛苦,不在于他们无法自由地选择是否成为盐民,而在于没有选择的余地——不做只能饿死。而还有另一件有意思的事情是,当我们询问上新村的村民地主的故事的时候,他们认为自己村祖上都很穷,并没有地主。而我们进一步追问时,林老村长告诉我们,北寮村(南北寮村)的有钱人比较多,应该在北寮村会有地主的后代。[108]但是,南北寮村与上新村一样,都并没有真正的地主,却给我们体现了村际之间所产生的错误认知。

民国时期,这几个村落的土地应该也是在频频交换的,就所有的盐田和农田来说,并未有固定的份额。我们在上新村发现了一些民国的白契,在契约上我们看到,与上新村的村民进行土地交易的,除了上新村本地的村民之外,还有隔壁林厝村的村民,以及(南)北寮村的村民。中华人民共和国成立前,当地的土地流动是很快的。

中华人民共和国成立后,情况发生了翻天覆地变化。1949年10月,惠阳、东莞、宝安和海丰、陆丰广大乡村全面解放。[109]从1950年开始,全国新解放区陆续开展大规模的土地改革运动。东江区盐区没收、征收的盐田产量占总产量的75%,这些盐田,一部分分给广大盐民,另一部分面积较大而又比较集中的,以国家代管形式统一安排生产。[110]

南北寮村的余爷爷提到,盐务所的管理人员很多都是民国时期的人,都很有文化,村里的人都很信任他们。这就和惠州解放时许多工作人员仍然留在当地待命的这段历史结合在了一起,事实上这些基层工作者就像盐民一样,他们的生活都没什么变动。而上新村的林老村长回忆时说:“土改后,将地主的盐田收集起来归大队,再分出去,但是没有记录。大家都知道分给谁,就没写了。”[111]李奶奶回忆起土改时也说:“没有地契,以前每一 盐田都有名字的,但是没有资料留下来,只是口头说的。去了香港的可能比较熟悉。但是盐田有这个几个人的名字:罗冯息、林月金(老村长)、许冯钟、许通、杨闫海。这些就是分到各自的盐田,像自耕农一样。”[112]可以看见,当时土改时他们将地主的盐田都收拢,再次分出去。但是由于村内的人彼此都认识,也知道什么地是谁的,也就没有给任何一个村民发存证记录,只是给了谁耕种,都是口头说的。

盐田都有名字的,但是没有资料留下来,只是口头说的。去了香港的可能比较熟悉。但是盐田有这个几个人的名字:罗冯息、林月金(老村长)、许冯钟、许通、杨闫海。这些就是分到各自的盐田,像自耕农一样。”[112]可以看见,当时土改时他们将地主的盐田都收拢,再次分出去。但是由于村内的人彼此都认识,也知道什么地是谁的,也就没有给任何一个村民发存证记录,只是给了谁耕种,都是口头说的。

李奶奶特地回忆起来的那几个人的名字,如前文所述,国家分配土地的时候并没有给每个人都分到盐田,《惠州(东江)盐务志》记载:“民主改革后的东江盐务区,在盐民中出现阶级分化,劳动力强的耙大 收入多生活富裕,而劳动力弱耙小

收入多生活富裕,而劳动力弱耙小 的生活还是相当贫困。一些盐区重新出现批耕农田或盐田和变相高利贷剥削现象。”这也是当时的盐民可能会对特地拥有土地的部分盐民存在特殊记忆的原因。而我们在游走田野的过程之中,许多盐民都声称自己祖上即拥有土地,后来才集体化的。但观情况而言,他们的祖上似乎也并非这片土地真正的主人——地主。他们为什么会如此声称自己曾拥有盐田?这大概和土改的生产生活方式有关,而时代的轮番更替,让这些60年代初、70年代出生的盐民们混淆了记忆。不过总体而言,尽管土地改革已经完成,部分盐民获得了土地,但是他们的生产生活方式,似乎没有特别大的变动。

的生活还是相当贫困。一些盐区重新出现批耕农田或盐田和变相高利贷剥削现象。”这也是当时的盐民可能会对特地拥有土地的部分盐民存在特殊记忆的原因。而我们在游走田野的过程之中,许多盐民都声称自己祖上即拥有土地,后来才集体化的。但观情况而言,他们的祖上似乎也并非这片土地真正的主人——地主。他们为什么会如此声称自己曾拥有盐田?这大概和土改的生产生活方式有关,而时代的轮番更替,让这些60年代初、70年代出生的盐民们混淆了记忆。不过总体而言,尽管土地改革已经完成,部分盐民获得了土地,但是他们的生产生活方式,似乎没有特别大的变动。

根据南北寮村的朱村长回忆,南北寮村村内原有80余亩盐田,合为19 [113],而比村长年纪更大的族中老人回忆,村内原有21

[113],而比村长年纪更大的族中老人回忆,村内原有21 盐田。其中每

盐田。其中每 盐田约为300~500担,1担约为100斤,每年生产产量以20

盐田约为300~500担,1担约为100斤,每年生产产量以20 为居中数的话,大约可产60万至100万斤。[114]上新村与南北寮村的情况差不多,中华人民共和国成立前有22

为居中数的话,大约可产60万至100万斤。[114]上新村与南北寮村的情况差不多,中华人民共和国成立前有22 盐左右,而中华人民共和国成立后仅存15

盐左右,而中华人民共和国成立后仅存15 。[115]此外,两村还有大量农田,当地的村民对村内土地数量的记忆,也是在土改后奠基下来的。

。[115]此外,两村还有大量农田,当地的村民对村内土地数量的记忆,也是在土改后奠基下来的。

1960年7月,惠东县盐业管理体制发生改变,平海盐务所改制为国社合办企业,成立平海盐场。1961年7月,成立四围(即平海)渔盐人民公社,下设盐业大队,而盐业大队下辖14个生产队,包括罗段、应大、东洲、洪家涌、林厝、上新、大元、大塘头、埔顶、头围、四围、南北寮、古灶、港尾。而在访问中南北寮村和上新村的村民们都会提到,在人民公社化与“大跃进”时期,村中设有生产队,分为农业和盐业两个生产队,农业归大园管辖、盐业归东海管辖,一个村两个生产队分别管理不同地方。上新村的林老村长在回忆时提到“公社化时期农盐一开始是合在一起的,后来有意见才分开,且大多数时候是分开的”。当时村民们存在的意见分歧主要是盐业和农业哪个更好。林老村长认为“耙盐就比较好一点,耙盐晒出来就可以卖钱,农业则要几个月才有收成。而且耙盐的话政府还会给补贴,但是农业要大概3个月才有收成”。[116]上新村的许村长也谈道:“以前没有分产的时候耙盐所得就全部归生产队。只要参加劳动就有工资,一个月十几块钱,做到满也就十几块钱。而且是计公分的,其中劳动力有强有弱。最多就10公分,也有8点多、7点多的,并不是平均的。公分是开会后由大家评价得出的,不是通过严格的计算方法得出。”[117]

从南北寮村和上新村生产队的设置中,可以看出,地方各个村落会根据自身的特点来落实政府传达的政令。我们田野调查的两个村在耙盐的同时也拥有较强的耕种基础,因此也就特别地设置盐业、农业两个生产队。政策是死的,人是活的。灵活落实政令能够更积极地促进生产发展,也是这两个村村民智慧的体现。

那时候是由生产队统一收购盐的,“东海大队统一收购给平海盐务所,怎样卖就由盐务所决定了”。“这时候,村里的盐产量也是不准的,根据天气而定。政府收盐也没有特定指标,你生产多少就收多少。一 盐田年均产量有200担左右,一担100斤。”北寮村余爷爷也谈道:“政府收购的时候盐的质量是有区分的,分上、中、下。”[118]在这里,生产队统筹生产无疑体现出一定的益处。以往我们对人民公社化总是抱有一种“偏见”,首先看到的是它挫伤了人民生产积极性,导致生产力下降。由于天气对盐的生产有很大的干扰作用,生产是非常不稳定的,所以当置于政府统一收购的管理下,盐民就无须太过担忧天气对盐产量的影响。

盐田年均产量有200担左右,一担100斤。”北寮村余爷爷也谈道:“政府收购的时候盐的质量是有区分的,分上、中、下。”[118]在这里,生产队统筹生产无疑体现出一定的益处。以往我们对人民公社化总是抱有一种“偏见”,首先看到的是它挫伤了人民生产积极性,导致生产力下降。由于天气对盐的生产有很大的干扰作用,生产是非常不稳定的,所以当置于政府统一收购的管理下,盐民就无须太过担忧天气对盐产量的影响。

1970年多开始有分正、辅公,这也是公分的一种体现,正公是10分,辅公是8分多、7分多。村民提到:“干活多分得也就多。好比正公分100块,辅公就分80多块、70多块。”正、副不是职位的区分,是生产队选的。一 一个正公,选了以后就一直都是。辅公听从正公的指挥。“大家都不会偷懒作弊,因为盐民都知道耙盐的情况,什么时候好收、什么时候不好收,产量多少。”当时村里都响应“农业学大寨,工业学大庆”的号召,还会举办评选劳动模范等活动,调动人们的生产积极性。[119]

一个正公,选了以后就一直都是。辅公听从正公的指挥。“大家都不会偷懒作弊,因为盐民都知道耙盐的情况,什么时候好收、什么时候不好收,产量多少。”当时村里都响应“农业学大寨,工业学大庆”的号召,还会举办评选劳动模范等活动,调动人们的生产积极性。[119]

当时村民获悉天气情况的渠道是非常单一的。那时每一条村都会有一个广播站,由东海总站统一在广播站发布公告,遇到下雨天气会第一时间通知盐民收盐。天气对盐业生产的影响真的很大,是真真切切的“看天吃饭”。[120]

南北寮村和上新村的生产方式主要是盐农并进,村民们依然继承先辈们作为传统盐民对洪圣公的信仰。洪圣公庙是保佑盐田产量的庙宇,是属于平海盐区自然村落的共同信仰,是凝聚了平海盐区盐民这一职业群体的集体组织。对老盐民们来说,洪圣公庙上香至今仍然是他们经年累月必不可少的仪式之一。同时我们注意到,南北寮村和上新村的祠堂重修时间,基本集中在20世纪五六十年代。

改革开放后,南北寮村和上新村在国家政策的号召下开始发生改变。1979年,平海盐区建立家庭联产承包责任制。到1980年,盐区也推行联产计酬生产责任制。翌年,盐区普遍实行“五定一奖”的生产责任制和“任务包干到组、到户、到 、按产值计工,以工计酬”的分配原则。

、按产值计工,以工计酬”的分配原则。

上新村对盐田进行分配时,是以18岁以上健全的人属于劳动力范畴,平均一个劳动力分到20公亩左右的盐田。比如:一个盐田大概80公亩,就四个劳动力来分。至于盐田的分配问题,许村长向我们解释:如果这个盐田面积大的就分多一点,小的就分少一点。并且盐田也有好坏之分的,咸度较高的盐田结盐比较快,收的盐质量也会好一点。相对应的好的盐田分的人就多一点,不好的盐田分的人就少一点。除此之外,还按照每家的劳动力来分盐田,比如:这一家有四个劳动力就分多一点盐田,另一家有三个劳动力就分少一点。“你耙出来的盐耙得多,你赚的钱就多。自负盈亏”。而且“会利用水沟为界划分各家各户所分到的盐田”。[121]

生产出来的盐会由设在平海的盐务所统一来收购,实行“三制一包”。盐务所是平海人上班的,盐务所会派船来运盐。盐晒出来以后会放在一个特定位置,弄成一个盐堆。当盐堆得差不多的时候,盐务所就直接派船来载,盐民那时就将盐一担一担倒到船上运走。[122]

这个时候的盐民生产就像是“被抓住线的风筝”。各家各户都会根据政策安排分到应得的盐田,政府不会干涉盐民在盐田的具体生产活动,任其自由安排;同时还会收取相应的税收,规定盐民不可以随意买卖盐田。在当时,这是一种适合生产力发展的积极生产模式,推动村落的生产发展。(https://www.xing528.com)

1983年,惠东盐区根据中央颁发《当前农村经济政策的若干问题》的文件精神,进一步完善盐区联产承包责任制,对盐田生产承包责任制实行“五定”(即:定盐田承包年限,定各 盐田人数,定原盐产量任务,定收入分配比例,定盐田管理制度),全面订立承包合同,确保盐业生产的稳定和发展。

盐田人数,定原盐产量任务,定收入分配比例,定盐田管理制度),全面订立承包合同,确保盐业生产的稳定和发展。

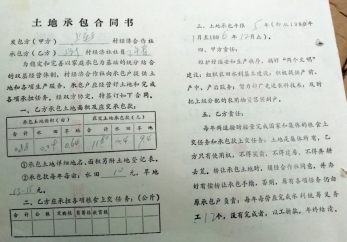

田野调查中,我们也恰巧在上新村罗老村长处发现相关的“承包合同”文件。合同中上新村(盐业村)经济合作社作为甲方、村中经济合作社社员作为乙方、港口乡镇农村承包合同办理处作为监证机关共同订立合约。内容主要包括乙方承包土地面积及应交承包款、乙方应承担各项粮食上交任务、土地承包年限、甲方责任、乙方责任等。从中我们可以看到承包的土地有水田和旱地之分,也有相对应承包款额。

图6-20 土地承包合同书(正面)

(拍摄者:李桂梅;资料来源:朱筱静、李桂梅在上新村罗老村长家中搜集)

图6-21 土地承包合同书(反面)

(拍摄者:李桂梅;资料来源:朱筱静、李桂梅在上新村罗老村长家中搜集)

结合政策文件与田野调查所得,可以明显看出,在国家经济政策的影响下地方村落在生产方面的法治意识不断增强。南北寮村与上新村都摒弃了以往的“口头承诺”,转而订立铁板钉钉的“字面合同”。这为联产承包责任制的顺利开展极大地减少了阻力,也可以更好避免村中矛盾,使生产能更顺利地进行。

盐区在实行联产承包责任制的同时,也贯彻省盐务局关于“以盐为基础,盐化轻精结合,发展多种经营”的方针,利用港汊、荒废围 地发展对虾养殖,引进外资办厂等。南北寮村、上新村作为盐区的村落,也作出相关举措。

地发展对虾养殖,引进外资办厂等。南北寮村、上新村作为盐区的村落,也作出相关举措。

走访中发现南北寮村、上新村都是主要属于农业耕作,盐业历史较短,因此关于盐业的历史记忆较少。以前村民为了维持生计,除了耙盐,还会去大海打鱼、种地。走访南北寮村时,也遇到一位在当时做会计的余爷爷,从他那里得知农田生产出来的稻谷是要上交公粮的,可见当时村里的农业生产也是重要的收入来源。这种多样经营共同发展,开始改变盐区的经济结构,有利于改变村里贫穷落后的面貌,实现了以工补盐,以副养盐,促进了盐业的恢复和发展。

1992年,上新村进行了向每户居民的土地出售。罗村长那里还保留着当时分配土地的种类、金额的村民计算本。

2001年以后,盐区已全面停止原盐生产,盐田逐渐改造成养殖基地,形成以养殖业为主的发展格局,促进了镇域经济的快速发展,这两个村庄也不例外。在访谈过程中,不乏听到村民无奈地讲述着放弃盐业的理由。“现在都没有耙盐了,全给人家养虾,做虾场啦。现在耙盐赚不到钱,靠天吃饭。很多改成沿海养殖,做虾场。”[123]耙盐确实是个吃力活,不仅如此,还需看“天”吃饭,不是埋头苦干就行。这个“天”,既指那无法控制之天气,又指政府发布的政令。

按照当地村民的说法,盐业在10年前叫夕阳行业,现在变成了僵尸行业。到90年代左右,随着盐业盈利水平下降,盐田开始被抛荒,许多盐田被发展为养虾场、被用来建房,还会引进房地产商进行开发。有村民提到“因为耙盐赚不到钱,就都没有耙盐了,很多年轻劳动力都出去建房、做临时工;盐田很多改成沿海养殖,被用作虾场租出去,这是以村为单位出租的,分红按租地多少,人丁多少分配”。[124]

21世纪初,村里很多田地都撂荒了。“其实大概在20世纪末村里就开始逐渐不耙盐,因为耙盐辛苦又赚不到钱,便随大流放弃耙盐。当时盐价也不高。而且,剩下生产盐的地方也足以提供当地村民所需的盐,可以从大园村、罗段村、东洲村等获得盐,也有人拉盐去港口等地卖。”[125]

让人意想不到的是,由于近年来港口度假区的建立,当时无人问津的撂荒耕地,又因地价的升涨与地产商、开发商的来临而炙手可热起来。在走访中,上新村罗老村长处之所以能发现大量改革开放时代的合同承包文件,以及民国的土地交易契约,主要在于当地的村民想与隔壁林厝村的村民就土地纷争打官司,证明某些争议土地是属于自己的村庄的。[126]而林厝村也收集了大量地契,这才让我们获得了大量集中的、被村民们努力收集的历史材料,而这些在南北寮村,都十分零散地遍布在各个已不在村庄内居住的村民家中,我们反而无缘见得。

这一时期,盐民们对其共同的洪圣公庙信仰也不再虔诚。洪圣公庙本来是盐田区共同的信仰,洪圣公保佑盐田的收成,但如今村落对洪圣公庙已没有各种信仰义务,年轻的盐民也对这个庙宇并不太熟悉,仅有少数老盐民对其十分坚持。

总而言之,今天的盐田生产已渐趋衰落。直到今天,南北寮村内出去打工的人较多,村内盐田已租去承包为养虾场,处处都在动工建设,将农田修为房屋。截至2018年底,南北寮村户籍人口257人,其中男性139人,女性118人。最年长者年龄何秀香,77岁(女)。生活主要依靠农业收入的人口有225人,常年在城镇生活和打工的人口有32人:实际在村人口225人。有港澳台同胞50人。而上新村也人口流动性极大,迁出人口较多,大多数迁往城镇、香港等,绝大部分年轻人外出务工。2018年底,该村户籍人口269人,实际在村人口211人,其中男性131人,女性138人。80岁以上有4人,最年长者朱帝学,91岁(女)。生活主要依靠农业收入的有211人,常年在城镇生活和务工的58人。村民均为汉族,潮汕民系,使用闽南方言。有港澳台同胞70人。上新村的许村长同我们说:“除去香港的村民不算,村里大概有70户人家左右,较多外出务工,在村里住的人都很少,有搬去港口、平海、惠东住的。”许多村民不再住在村内,而是搬家到县城中,小孩也送到惠东县比较厉害的中学读书,以期孩子能考到大学,找到更好的工作,出人头地。南北寮村的余爷爷便是高兴地对我们说,他们家族今年有两个大学生,非常了不起。盐民的生活今天已经发生了大的变化。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。