为落实土地用途管制,出台土规编制规程,引入“土地规划用途分类”“土地用途分区”“建设用地空间管制”等概念。

(一)《土地利用总体规划编制规程》

土地利用总体规划是国家实行土地用途管制的基础,《土地管理法》规定了土地利用总体规划编制的核心原则:严格控制非农业建设占用农用地;控制建设用地总量;提高土地利用率和保护耕地。为了规范土地利用规划的编制内容,落实土地用途管制,我国第三轮土地利用总体规划编制分类体系采用了《关于印发市县乡级土地利用总体规划基础转换与各类用地布局指导意见(试行)的通知》(国土资厅发〔2009〕10号文)和2010年发布的《土地利用总体规划编制规程》确定的规划分类体系[7]。在编制规程中,引入了“土地规划用途分类”“土地用途分区”“建设用地空间管制”等概念。

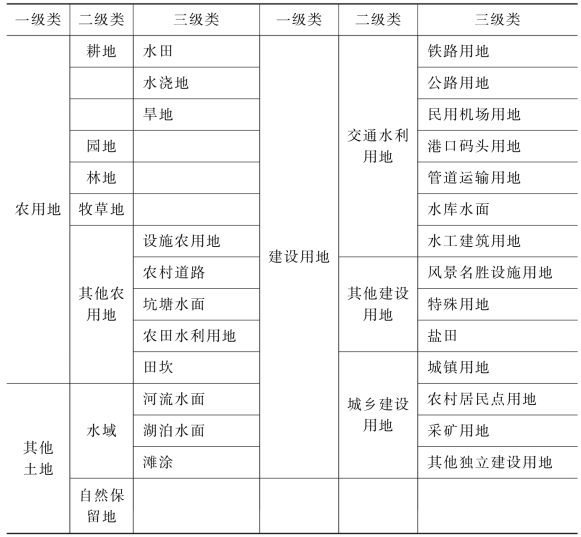

1)土地规划用途分类

土地规划用途分类(land use classification for planning)是根据土地利用总体规划编制和实施管理的需要,在现行土地利用现状调查的基础上,将有关地类进行归并或调整所形成的土地规划用途类别。土地规划用途分类采用三级分类体系:一级类3个;二级类10个;三级类中,建设用地分为14个,农用地和其他土地可根据需要划分(表5-4)。

表5-4 土地规划用途分类

资料来源:中华人民共和国国土资源部.市(地)级土地利用总体规划编制规程:TD/T1023—2010[S].北京:中国建筑工业出版社,2010

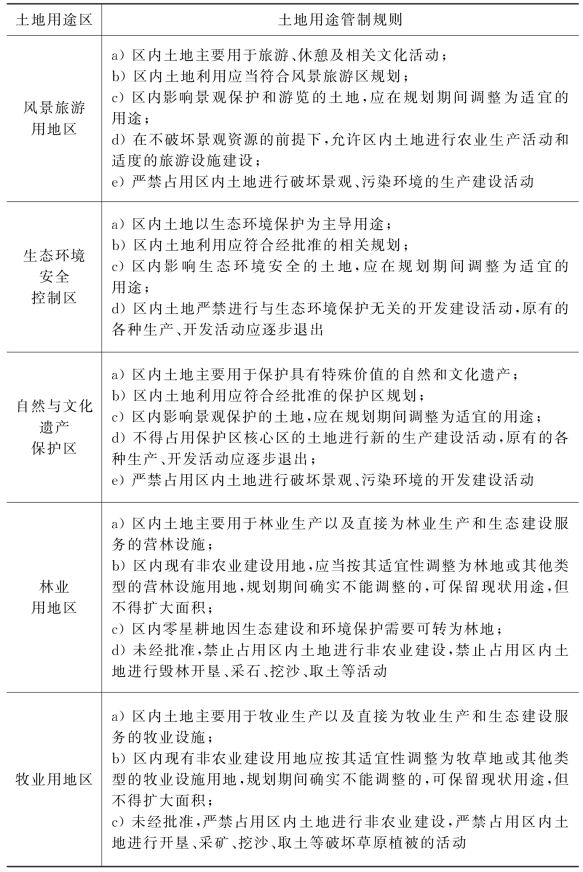

2)土地用途区

土地用途区(zoning by the primary land use)是为指导土地合理利用、控制土地用途转变,依据区域土地资源特点和经济社会发展需要划定的空间区域。一般包括基本农田保护区、一般农地区、城镇村建设用地区、独立工矿区、风景旅游用地区、生态环境安全控制区、自然与文化遗产保护区、林业用地区、牧业用地区等类型。土地利用规划中要划定土地用途区。土地用途区与土地用途管制规则紧密对应,原则上各类土地用途区不相互重叠(表5-5):

表5-5 土地用途区与用途管制规则

续表5-5

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

资料来源:中华人民共和国国土资源部.市(地)级土地利用总体规划编制规程:TD/T1023—2010[S].北京:中国建筑工业出版社,2010

3)建设用地空间管制

为加强对建设用地的空间管制,按照保护资源与环境优先、有利于节约集约用地的要求,结合建设用地空间布局安排,划定建设用地管制边界和建设用地管制区。建设用地管制区应与土地用途分区相衔接,与规划主要控制指标相协调。建设用地管制区划分为:允许建设区、有条件建设区、限制建设区、禁止建设区,相应划定的边界是:规模边界、扩展边界和禁建边界(表5-6)。

表5-6 建设用地空间管制规则

资料来源:中华人民共和国国土资源部.市(地)级土地利用总体规划编制规程:TD/T1023—2010[S].北京:中国建筑工业出版社,2010

编制规程以管制政策的手段对土地用途和建设活动进行规定。多重的分类维度有助于落实耕地保护、用途管制的目标。

基于以上内容的解释,可以看到《土地利用总体规划编制规程》主要面向规划编制,“土地规划用途分类”将土地区分为10种二级类的规定用途,实质是采用土地利用分类的规定模式分类方法。与《土地利用现状分类》相比,其分类的类型更具多元化。其中“土地用途区”和“建设用地空间管制”分类是以管制政策的手段对土地用途和建设活动进行规定,并且不同的区划可以在同一空间上叠加,可同时实现用途管制和建设管制的目标。多重的分类维度有助于落实耕地保护、用途管制的目标。

(二)《城市规划编制办法》

城市规划在市场经济环境下面临的挑战较之土地利用总体规划更为严峻。如果说土地利用总体规划的主题是保护,城市规划则是面向发展。在多元利益格局下要重新建立一种新的制度平衡是一个漫长复杂的过程。尽管市场经济体制在不断演变,法制也在不断建设和完善中,但在整个社会管理的许多方面依然可以清晰地看到中央集权管理制度的重要特征。尤其是总体规划作为计划经济时代的产物,只要作为一种法定规划继续存在于法律框架和技术体系中,就充分证明了国家在城市建设领域中一元价值观仍然占据重要地位,同时也会继续带来城市规划实践中的各种困惑[8]。

在2006年实施的《城市规划编制办法》中,针对总体规划编制提出了禁建区和空间管制的概念,如第三十一条提到,中心城区规划应划定“禁建区、限建区、适建区和已建区的范围,并制定空间管制措施”;第三十二条指出总体规划的强制性内容包括“市域内应控制开发的地域,如基本农田保护区,风景名胜区,湿地、水源保护区等生态敏感区,地下矿产资源分布地区”;城市建设用地的强制性内容包括“土地使用强度管制区划和相应的控制指标”。

应该说,以上管制分区的提出是总体规划编制技术上迈向政策属性的一个重大进步,体现了规划价值观向保障公共利益转型,也实现了中央政府对地方城市建设的直接监督和控制。然而,管制分区的出现并没有打破政府统一配置资源的惯性,依据土地主要性质的用地分类仍然是总体规划最终的表达平台和政策落脚点,而且某些管制分区如“土地使用强度管制区划”出现在总体规划层次,无疑使总体规划依然停留在计划经济时期自上而下的制度惯性和信息传递习惯,却无法适应在市场经济复杂化和多变性背景下对多元利益格局调整的需求。

依据土地主要性质的用地分类仍然是总体规划最终的表达平台和政策落脚点。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。