(1)多重制度逻辑理论与IB理论交叉:MNE海外子公司响应战略

与多重制度逻辑理论的快速发展相比,IB领域中基于多重制度逻辑理论的研究虽然还处于初始阶段,但却为理解外来者劣势与FDI后成长提供了更全面和切实的研究视角,研究前景可期(Newenham-Kahindi,Stevens,2018;Saka-Helmhout et al.,2016;Stevens,Newenham Kahindi,2017;Thornton et al.,2012)。一是多重制度逻辑理论呼应了跨国公司所面临的冲突性的制度压力(Kostova et al.,2008),不仅要求跨国公司更有效地响应来自母国、东道国和自身的制度逻辑(Newenham-Kahindi,Stevens,2018;Stevens,Newenham Kahindi,2017);同时也要求跨国公司有效响应不同内容的制度逻辑及其所带来的制度压力,例如母国和东道国的政治逻辑(Buckley et al.,2018)、母国和东道国的社会逻辑(Rathert,2016;Zhao et al.,2014)。二是多重制度逻辑理论强调了制度逻辑之间冲突与互补并存的关系,同时也强调了组织的主体性(agent)以及由此而带来的差异化响应策略,为我们分析MNE海外投资的差异化响应策略提供了新的分析思路(Regnér,Edman,2014)。由于制度环境的复杂性和动态演进性,跨国公司的海外投资通常不太可能或者不太愿意采用同形策略(Cantwell et al.,2010;Kostova et al.,2008;Orr,Scott,2008);事实上,跨国公司FDI表现出显著的差异化响应策略(Newenham-Kahindi,Stevens,2018):利用其显著的制度优势,通过创新、仲裁、绕道(circumvention)和适应等策略来响应多重制度逻辑(Regnér,Edman,2014)。三是多重制度逻辑理论认为,组织对制度的响应不仅表现为形而下的实践采纳决策,也表现为形而上的身份建构过程(Creed et al.,2010),这为我们分析跨国公司FDI后成长提供了一个切实的落脚点。主流的跨国公司海外投资研究主要集中在进入决策环节,而较少涉及海外子公司的进入后成长过程。但是海外子公司进入后成长是一个过程,是一个根据复杂制度环境而动态调整自身实践的过程,是一个应对复杂制度环境而建构身份和实践采纳的过程(Newenham-Kahindi,Stevens,2018)。因此,海外子公司的身份建构和实践采纳的机理成为理论研究的重要方向。

以跨国公司为背景的分析不仅仅拓展了多重制度逻辑理论的应用领域,同时也为多重制度理论的发展提供了新的机会(Cantwell et al.,2010;Kostova et al.,2008;Regnér,Edman,2014)。一是多重制度逻辑理论需要在更多的商业场景中验证自己,而不仅仅在社会场景中验证自己(Greenwood et al.,2011);跨国公司海外投资作为典型的商业场景为多重制度逻辑理论进一步扩展理论效度提供了极具价值的实证领域。虽然多重制度理论研究已经对商业组织进行了实证研究,但是研究的主要领域还是集中在医疗、社会服务等公共管理部门(York et al.,2016);商业领域自然就成为多重制度理论拓展的重要方向(Smets et al.,2015),基于跨国公司场景的多重制度逻辑研究恰好适应这一趋势。二是跨国公司FDI所面临的复杂制度环境和多层分析维度,为探究多重制度逻辑之间关系及其对组织差异化响应策略研究提供了极具想象力的研究空间(Cantwell et al.,2010;Kostova et al.,2008;Regnér,Edman,2014)。跨国公司FDI行为不仅面临地理维度上的多重制度逻辑(表现为双元制度和多边制度)(Kostova et al.,2008),也面临内部各异的多重制度逻辑(例如国家、社会、社区、市场等),为分析多重制度逻辑提供了丰富的素材。同时,跨国公司不仅具有鲜明的内部层次,表现为个体、部门、分支机构、总部,也具有复杂的组织间层次,为多重制度逻辑下组织差异化响应研究提供了“放大镜”,让我们能够更清晰地看到组织差异化响应的微观机制(Newenham-Kahindi,Stevens,2018;Regnér,Edman,2014)。

新兴市场跨国公司天生面对多重制度逻辑,EMNE海外投资成为新兴市场跨国公司响应多重制度逻辑、实现持续发展的新焦点。新兴市场跨国公司天生面对来自母国和东道国的多重制度逻辑(Meyer,Peng,2016)。在2018年的回顾性文章中,Buckley et al.(2018)指出母国规制性政策已经成为影响新兴市场企业国际化的重要因素,并在中国(Lu et al.,2014;Duanmu,2014;Li et al.,2014)、印度(Prashant ham,Birkinshaw,2015)、马来西亚(Sim,Pandian,2007)、挪威(Amdam,2009)、新加坡(Sim,Pandian,2007)等经济体中得到了验证。新兴市场和转型经济的特征,使得母国制度环境具有不一致性和变动性的特点,带来了母国制度的冲突性和制度真空,也带来了母国制度体系不断演化和合法性标准的模糊和不断调整(Kim et al.,2017),提升了跨国公司在母国获得合法性的难度(Meyer,Peng,2016)。而在东道国方面,东道国日益多元的利益相关者崛起,并推行其所信奉的规则和价值,要求新兴市场跨国公司做出积极响应(Zhao et al.,2014),否则将会面临东道国的政治介入和政治风险(Stevens,Newenham Kahindi,2017)。例如,国有企业属性的跨国公司在一些国有企业不占优势的东道国中会受到合法性的质疑(Meyer,et al.,2014)。

多重制度逻辑下,新兴市场跨国公司海外子公司响应机理日渐成为响应多重制度逻辑、实现持续成长的新焦点。一者,新兴市场跨国公司赋予FDI企业以更高的战略意义。一方面,FDI企业是新兴市场跨国公司应对内部优势相对薄弱(Rugman,Li,2007),实现自身蛙跳式发展的关键跳板(Luo,Tung,2007);另一方面,FDI企业是新兴市场跨国公司直接面对和有效响应多重制度压力的基础载体(Newenham-Kahindi,Stevens,2018)。二者,随着新兴市场跨国公司的发展,FDI进入决策研究开始让位于FDI后成长机制研究(Meyer,Peng,2016)。Meyer和Peng(2016)指出,传统的IB研究关注进入决策研究,但是“到2015年,很多新兴市场跨国公司都已经拥有了相对成熟的分支机构,他们关注的重点已经是这些分支机构的运营和成长,相关研究随之开始转向跨国公司不同业务单元的开发、协调和资源利用……对新兴市场跨国公司而言,主要挑战是有效管理海外的分支机构,特别是当其还处于国际化发展的初期阶段,当其总部管理竞争力还较为薄弱时”。

(2)MNE海外子公司所面临的多重制度逻辑

基于多重制度逻辑理论,已有研究初步探讨跨国公司海外投资所面临多重制度逻辑的内涵与关系。一是地理维度上,不同国家同类型制度逻辑之间的差异性,构成了海外投资所面临多重制度逻辑的关键维度。制度逻辑并非静态、固化的存在,而是在与其他制度逻辑互动的过程中,在具有主体性组织的能力创造下,不断演化。因此,不同国家所具有的差异化的社会文化传统自然会衍生出差异化的制度逻辑,这种差异化不仅仅体现在强度方面,还体现在本质子维度的界定方面,从而带来了MNE国际化发展所带来的“制度震惊”(Institutional shock)。例如,Faulconbridge和Muzio(2016)研究了特定制度逻辑的国家差异,即英国专业逻辑和意大利专业逻辑,两者在目标和手段方面的界定截然不同,从而构成MNE海外投资的重要制度环境因素。同样是指导企业社会卷入的社会责任(Corporate Social Responsibility,CSR)逻辑,不同国家在影响力方面具有显著差异,特别是新兴市场国家与发达国家之间存在截然不同的强度,这是很多发达国家MNE社会责任缺失(Corporate Social Irresponsibility,CSIR),导致很多发展中国家成为污染天堂的重要原因;也是发达国家在不同国家采用不同的质量标准和客户服务标准的重要根源(Su rroca,et al.,2013)。

二是在内容维度上,关注了跨国公司逻辑与东道国/母国制度逻辑的关系。跨国公司逻辑是关注的重点,跨国公司逻辑与企业逻辑或者市场逻辑存在较大重叠性,即以利益最大化为目标,以成本降低、能力提升、产业定位为核心手段的制度逻辑。但是作为一个区位分散于多个国家的特殊企业形式,MNE内部逻辑的形成与演化必然会同时受到母国与东道国制度逻辑的影响,以及自身内部价值和实践的路径依赖性的影响。当然,对于东道国逻辑或者母国逻辑,根据研究问题和研究场景而存在较大差异。事实上,跨国公司逻辑与东道国/母国逻辑之间的复杂关系成为融合多重制度逻辑与IB开展交叉研究的最大难点,也是最吸引人之处。因为跨国公司作为东道国逻辑和母国逻辑的中介,成为促进东道国逻辑与母国逻辑沟通的桥梁,也成为东道国逻辑与母国逻辑交锋的战场。首先,跨国公司逻辑与母国逻辑之间的复杂关系。跨国公司逻辑在相当大程度上是母国逻辑的产物。母国作为独特的制度场景,成为跨国公司内部制度结构和制度体系形成的重要来源。例如,发达国家和新兴市场国家MNE存在显著差异,在国际化的动因、进入模式以及进入后成长方面具有显著差异(Meyer,Peng,2016),其主要方式在于母国制度逻辑的影响。

其次,跨国公司逻辑与东道国逻辑之间的复杂关系。跨国公司海外子公司所做出的各种决策,必然受到东道国逻辑制度压力的影响。例如,MNE海外子公司的CSR行为,就不仅仅受到东道国制度压力的影响,同时还受到MNE企业逻辑的影响(表现为总部和其他子公司的影响)。这种东道国的制度压力,已有研究强调了通过模仿东道国同行企业的实践来获得东道国的合法性(Xia et al.,2008)。事实上,基于模仿当地同行企业的响应策略忽略了对东道国具体制度逻辑的影响。例如,价格竞争作为市场新进入者是否具有合法性?很多浙商企业以较低的价格进入东道国,给当地市场结构带来很大的冲击,从而形成了当地同行企业对浙商的不良印象,进而降低了浙商整体的合法性。除了市场逻辑之外,宗教逻辑也成为影响MNE海外子公司的重要因素。例如泰国的佛教文化,使得泰国员工具有较好的心态。Newenham-Kahindi和Stevens(2017)通过在非洲撒哈拉区域矿业跨国公司的案例研究,发现跨国公司同时面临经济交易逻辑、文化逻辑、宗教逻辑和家族逻辑。(https://www.xing528.com)

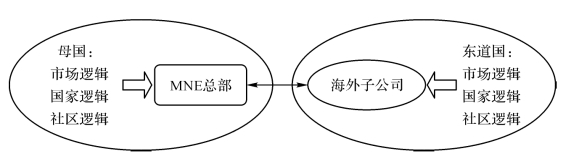

最后,跨国公司逻辑与母国逻辑、东道国逻辑之间的复杂互动关系。三者之间的复杂关系,是复杂制度环境下跨国公司(及海外子公司)响应战略研究最精彩的内容。跨国公司逻辑不仅受制于母国/东道国制度逻辑,同时也会通过主体性而反作用于母国/东道国制度逻辑,其核心在于跨国公司占据了沟通母国制度逻辑与东道国制度逻辑的结构洞位置。如图2-2所示。

图2-2 跨国公司海外子公司所面临的多重制度逻辑

(3)多重制度逻辑下MNE海外子公司响应策略

当MNE企业逻辑和母国与东道国制度逻辑存在差异性时,制度逻辑的冲突性自然出现。那么,这种复杂制度逻辑下的MNE海外子公司如何开展有效的响应?已有研究主要重点关注了海外子公司的多种响应策略,可以归结为竞争策略、妥协策略和混合策略。

对于MNE而言,一般来说,总部在母国,子公司在东道国。MNE逻辑、母国制度逻辑与东道国制度逻辑之间的互动机制如下:母国制度逻辑直接影响总部,并通过总部影响海外子公司;东道国制度逻辑直接影响海外子公司,并通过子公司影响总部。在这一作用机制下,MNE通过区位选择、进入模式及进入后成长来响应来自母国和东道国的制度压力。本文重点关注进入后成长环节。

第一,竞争策略。竞争策略是选择顺从一种主导逻辑的战略选择。顺从东道国制度逻辑也是一种竞争性策略,只不过是彻底倒向东道国制度逻辑,而忽略了母国制度逻辑和MNE企业逻辑。之后一些学者开始强调面对冲突性制度逻辑,MNE海外子公司通过选择能够符合自身逻辑的子场域位置,以坚持自身的核心逻辑,这与早期强调通过顺从东道国逻辑来获得东道国合法性的策略截然不同。事实上,Faulconbridge和Muzio(2016)研究了特定制度逻辑的国家差异,即英国专业逻辑和意大利专业逻辑。由于英国逻辑与以法律服务企业为对象,作者提出了场域迁移策略,即迁往能够容纳其制度逻辑,确保其获得合法性和较低复杂性的子场域,即迁往米兰。Edman(2016)系统梳理了跨国公司海外子公司外来者优势,提出了维持少数派身份(Minority Identities)的具体战略,具体包括选择利基型网络位置、独特的集体身份和非顺从(当地)期望,以此撬动外来者优势,具体表现为:内在的实验性冲动、外在的背离授权、允许不遵循主导逻辑、场域的边缘化位置。Stevens,Xie和Peng(2016)提出了基于合法性的政治风险理论,认为政治风险来自母国和东道国政治逻辑之间的差异性。通过对谷歌与雅虎在中国发展的对比案例研究发现,雅虎与中国政府的合作导致其在母国被审查,而谷歌因遵循母国的政治逻辑而导致其在中国被审查,结果不得不退出中国市场。对比案例表明,同样的行为可能获得了母国的合法性,却会丧失在东道国的合法性;反之,获得了东道国的合法性,却引起了母国合法性的丧失。

第二,妥协策略。Zhang和Luo(2013)以中国汶川地震后MNE子公司在中国进行捐赠的事件开展分析,探讨了来自网上捐赠的运动压力对于MNE子公司捐赠的影响机制。他们认为在运动压力下,组织脆弱性和母国制度逻辑对子公司响应制度压力产生了影响;并且由于公司脆弱性所带来的组织响应程度(即捐赠额度)要高于与母国制度逻辑一致性所带来的影响程度。针对国有属性跨国公司所面临的更高的制度性不信任,Meyer et al.(2014)认为,企业可以通过在东道国的低展现策略,即低调策略(Low profile),来获得合法性。这里重点是考虑东道国制度环境,而没有结合母国制度环境进行综合分析。简单来说,面对东道国与母国之间的制度逻辑冲突,MNE海外投资可以通过妥协策略来实现。低调策略。Fiaschi,Giuliani和Nieri(2017)研究了来源国劣势下,EMNE在东道国CSIR行为的机理。由于来源国劣势,EMNE会更倾向于开展CSIR,即遵循母国制度逻辑和EMNE企业逻辑;但是,考虑到来源国劣势,为了获得在东道国的合法性,会弱化其在东道国的CSIR,特别是当东道国具有更高的舆论自由时,即东道国制度环境会影响E MNE行为。Marano和Kostova(2016)把目光聚焦在MNE层面,而不是海外子公司层面,提出MNE所面临的复杂跨国组织场域盛行着多重性、多样性甚至冲突性的制度力量,认为CSR相关的制度力量的强度、CSR相关的制度力量的异质性和在高CSR要求国家的曝光度共同决定了MNE的CSR采纳,同时发现MNE对东道国的依赖性起到重要的调节作用。Rathert(2016)提出,MNE海外子公司的两种CSR策略,分别是标准化的CSR策略和权利下的CSR策略;东道国问题显著性与CSR的标准化策略正相关,而东道国利益相关者权利与基于权利的CSR策略正相关。在这里,标准化的CSR策略与来自母国和全球场域中的name-and-shame机制相关,而基于权利的CSR策略则强调对于东道国制度压力的响应。所以,Rathert(2016)虽然聚焦于东道国制度环境,但是并没有忽视MNE所面临的母国制度压力:问题显著性通过母国制度环境施加于MNE总部,进而影响子公司的标准化CSR策略(例如,面对中国富士康员工跳楼事件,苹果就承受了来自母国的制度压力);东道国利益相关者所拥有的权力带来了更大的东道国制度压力,从而驱动其采用基于权力的CSR策略。所以,采用策略差异化的根源在于所面临制度压力的属性差异。

第三,混合策略。Husted,Montiel,Christmann(2016)关注了当地逻辑和全球逻辑对于MNE海外子公司战略响应的影响,通过比较研究MNE海外子公司和当地企业的认证标准选择,结果发现MNE海外子公司模仿那些地理临近企业的国家标准以克服外来者劣势;而国内企业模仿临近企业的全球标准以弥补当地性劣势(disadvantages of localness),从而呼应了Pache和Santos(2013)所强调的多重制度逻辑下的选择性耦合逻辑。Newenham-Kahindi和Stevens(2018)把跨国公司海外子公司所面临制度环境解构为跨国公司逻辑和所在地逻辑(domicile logic),认为MNE逻辑和所在地逻辑之间对于子公司决策与运营存在显著的逻辑差异。海外子公司难以通过简单的当地顺从来获得合法性,而只能通过混合来实现双边合法性。针对两者之间的差异性/冲突性,其中双边嵌入中介起到重要作用。在这一过程中,混合推进的风格也会产生重要影响,系统性与非对称性、关系性与交易性、全面性与有限性的互动风格会产生显著差异。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。