有时审视自身,我们不禁想问,自己何以成为现在的自己?是什么造就了那个内向或外向、乐观或悲观、慈悲或冷酷的“我”?或许真如一句俗语所言,龙生龙,凤生凤。人的一切都是父母的基因所赐。诚然,孩子不仅在长相上与父母有相同的特征,从其神情举止、音容笑貌也往往能看到其父母的影子!但这仅仅是遗传的力量吗?或许“孟母三迁”的故事能给我们更多的启示。所谓“近朱者赤,近墨者黑”,儿童的塑造与其家庭、玩伴、教育等都有密不可分的联系。如今,人格心理学家不再在“遗传与环境两者谁更重要”的问题上争论不休。他们都承认,遗传是整个生命的基础,但必须在环境的土壤中发挥作用。

既然在一个人的人格发展历程中,遗传和环境都起着重要的作用,我们讨论这一问题时就要两者兼顾。这一章里,我们将首先谈遗传的作用。人的大部分生理特征是由遗传决定的,这很好理解。但一个人的人格与遗传又有怎样的关联呢?行为遗传学家一直致力于回答这个问题。现在可以肯定的是,遗传的确影响人格的形成;但在多大程度上起作用,如何起作用,仍有待查明。作为人格结构的基础性层面,气质是一个古老并带有浓厚生物学色彩的话题,人们把它看成是个体先天就带有的行为倾向。遗传对人格的影响直接体现在气质上。婴儿的气质特征还会影响他人(父母)的反应,进而影响其整个人格的形成。那么,气质有哪些成分?它与遗传的关系怎样?气质对整个人格有什么样的影响?我们将在这个主题下讨论这些问题。

人与环境的互动在生命早期就开始了。环境是一个很宽泛的概念,个体皮肤之外的所有因素,只要有可能对该个体产生影响,都属于环境因素。从家庭、社区、同伴、学校,到社会阶层、社会制度和文化背景,都是影响人格发展的环境因素。在这一节,我们将重点讨论家庭和同伴这两种具体的环境因素对人格发展的影响。至于大的环境因素如文化与人格的关系,我们将在下一章专门讨论。

一、遗传与气质

在本书第四章,我们介绍了人格的生物学理论和研究。我们知道,行为遗传学(behavior genetics)是运用遗传学原理对人格及行为进行研究,通过考察样本在基因变异与人格特质变异之间的联系,估计遗传在一个特质的变异中所起的作用,进而探索遗传是否影响及怎样影响人的身心特征。要了解行为遗传学的研究就不能避开它的一个核心术语,即遗传率(heritability,h2)。遗传率指一个特质中可归于遗传影响的变异量(Shaffer,2005,p.91)。当得出某特质的遗传率时,我们是针对特定群体所做的估计值;而且由于计算方法有多种,所以,它的大小受样本的特征及计算方法的影响。因此,遗传率估计通常是一个范围。例如,智商的遗传率估计是.30~.80,外向性为.32~.65(Pervin,2001,p.167)。需要澄清的是,遗传率并不能表明一种特质受遗传决定的程度(Goldsmith,1991,p.32),而是针对特定群体并结合数理统计方法,对遗传在一个特质总变异中所占的比例进行的估计。

行为遗传学家面对的首要问题是怎样把遗传与环境的效应区分开来,然而,通常情况是共享的基因与共享的环境总是相伴存在。例如,兄弟姐妹之间存在的某种程度的相似既可以是相同的基因所致,也可能是同样的家庭环境所致。幸运的是,人类社会为研究者提供了双生子这一天然的便利,使他们开发了著名的双生子研究(twin studies)。人类社会有两类双生子,一类为同卵双生子(monozygotic,MZ),由相同的卵细胞和精子发展而来,基因相同;另一类为异卵双生子(dizygotic,DZ),由不同的卵细胞和精子发展而来,基因之间的相关性就像其他任何一对亲生兄弟姐妹一样。所以同卵双生子性别一定相同,异卵双生子则不一定。研究者假定,两类双生子成长环境相同,也就是说环境对两者的影响是相同的。由于性别是一个重要的个体变量,所以选择异卵双生子被试时研究者会选择同性别的双生子。在此基础上,研究者推论,如果同卵双生子比异卵双生子更相像,就证明遗传在起作用。

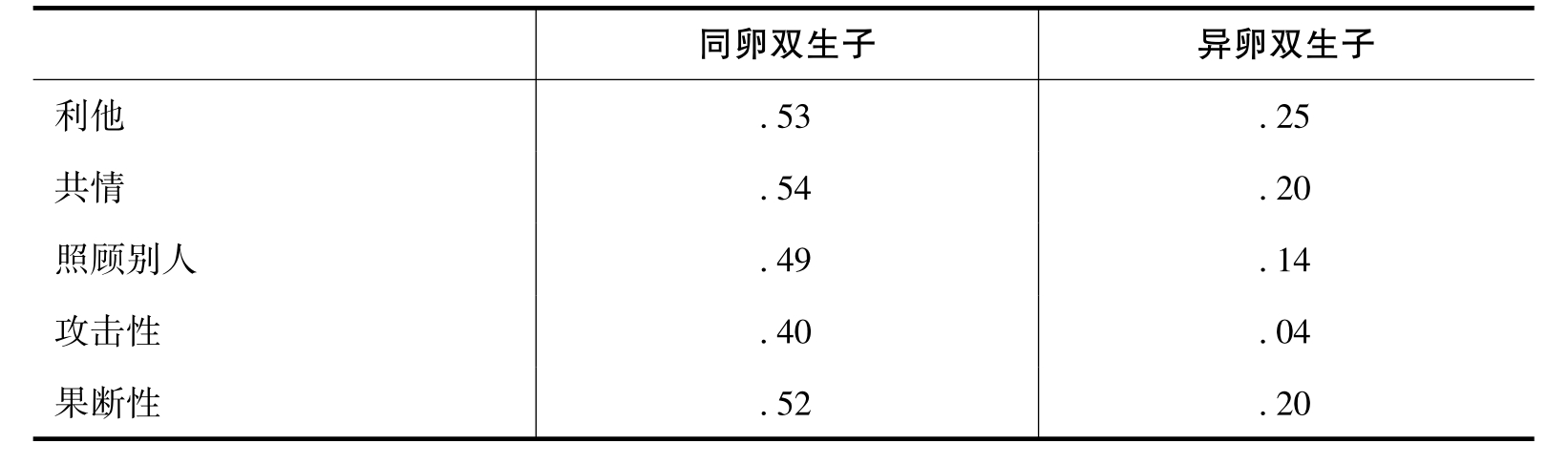

利用这种策略,行为遗传学家测出成人稳定的人格特质的遗传率约为40%(Plomin et al.,1990)。表16-1给出了一项这类研究的相关系数,从数据上可明显看出,在每一特质上,同卵双生子都比异卵双生子更相似(Rushton,Fulker,Neale,Nias & Eysenck,1986)。

表16-1 双生子研究中的相关系数

但研究者对环境影响所作的假定却值得商榷。同卵双生子往往比异卵双生子分享更为同质的环境(Hoffman,1991)。异卵双生子更不相像很可能是由于父母或同伴倾向于强化他们的不同点。对这样的质疑,研究者便引入了分开抚养的双生子,以加强对环境变量的控制。这种方法不仅可以为遗传的作用提供信息,还能探索某些环境的贡献。例如,将共同抚养和分开抚养的同卵双生子进行比较,可以估计出共同环境的贡献。明尼苏达大学开展的一项研究就包含共同抚养和分开抚养的同卵双生子。被试在该研究中完成了众多测试,包括多维人格问卷(MPQ)和加利福尼亚人格问卷。两类双生子在这两种人格问卷得分上相关系数很接近,比值约为1;相关系数数值均接近.50(Bouchard et al.,1990)。这样的结果不仅又一次表明遗传对人格特质的影响力,而且还暗示,对同卵双生子来说,同样的抚养环境对其人格的影响很小。

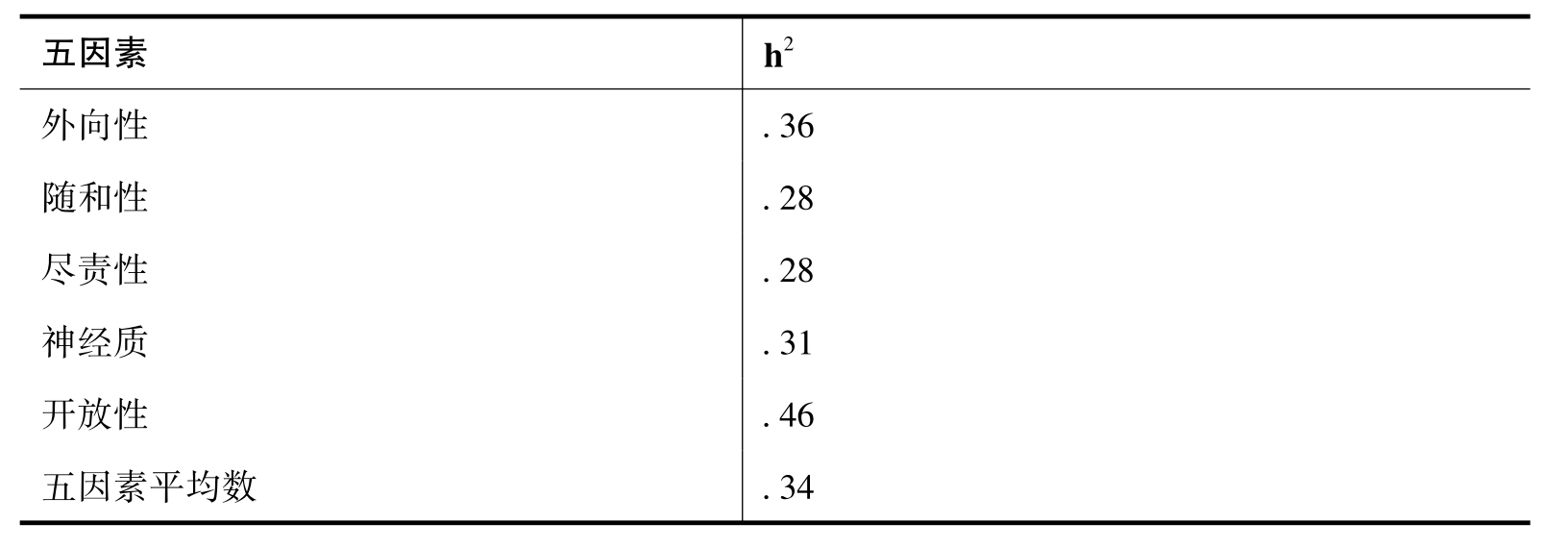

双生子研究中,基于不同人格理论的人格测验工具被用于估计遗传影响人格的程度。例如,五因素人格特质的遗传率为.28~.46(见表16-2,Loehlin,1992,p.67))。从表中可以看出,遗传对所有因素都有影响,对经验开放性的影响似乎最大。有人报告了多维人格问卷的遗传率为.39~.58(Tellegen et al.,1988);而基于加利福尼亚人格问卷的遗传率估计约为.50(Bouchard et al.,1990)。这些自陈量表研究结果显示,遗传对被研究的特质都有中等程度的影响。有研究者分析,基于自我报告的测量得到的遗传率相似可能是因为这些测量反映了相同的潜在人格维度(Tellegen et al.,1988)。为了证实这些结果不是自我报告的测量所特有的,有研究同时使用了自陈量表和同伴评定,并将两种方法的结果进行了比较,结果发现自陈量表具有中等效度(Riemann et al.,1997)。进一步用多变量的遗传分析显示,自陈量表和同伴评定在很大程度上都与同一遗传因素有关,这为自陈量表的遗传效度提供了强有力的证据。

表16-2 五因素人格特质的遗传率估计

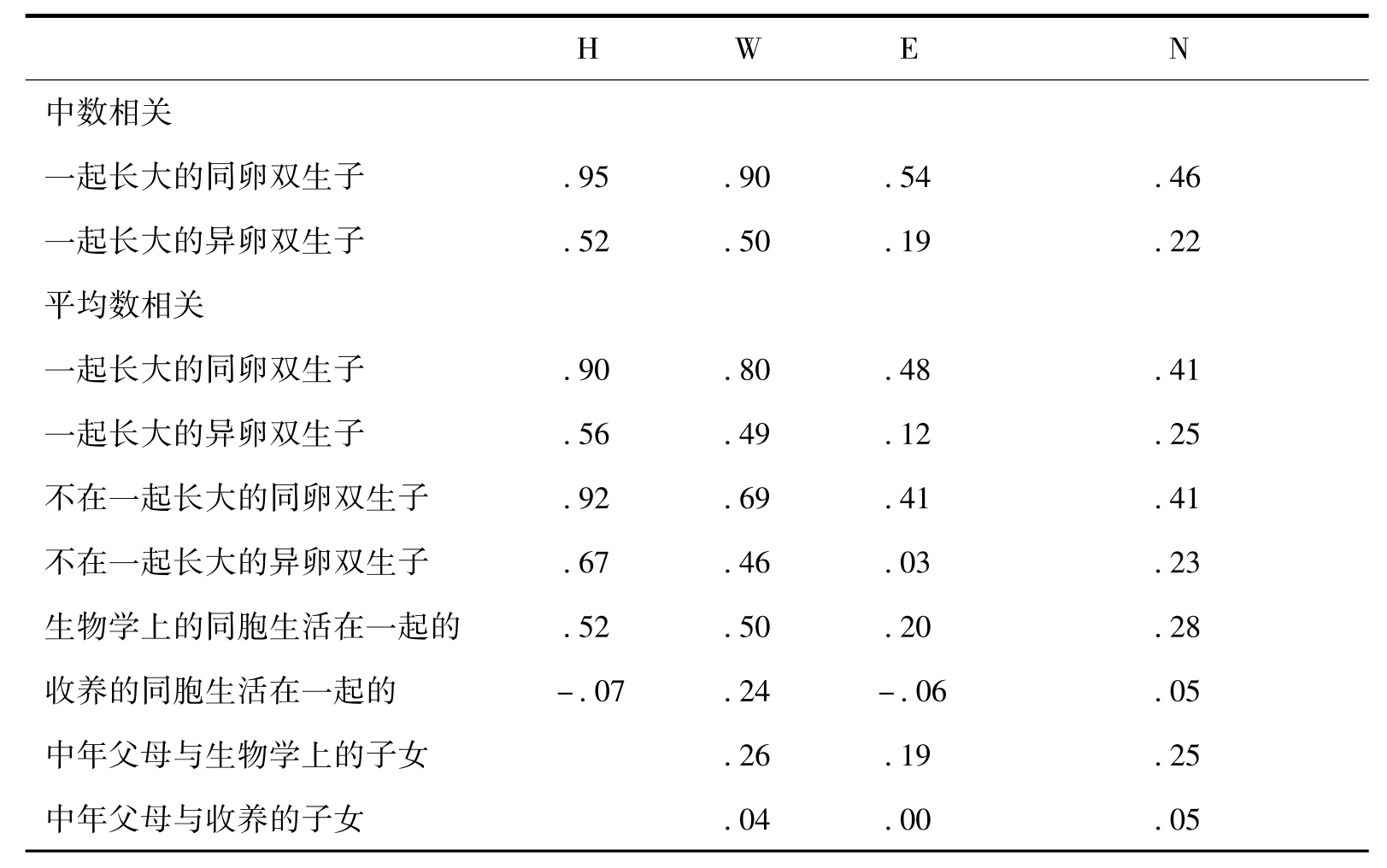

除了双生子研究,研究者还开发了收养研究(adoption study)。这种方法通过比较儿童与其亲生父母和养父母在人格上的相似性来确定遗传和环境对人格的相对影响力(carducci,1998,p.253)。如果孩子与亲生父母的相似性超过了其与养父母的相似性,就证明了遗传的作用;反之,则表明了环境的作用。此外,研究者还会将收养研究扩展到同时包含亲生子女的收养家庭,进行子女与父母间的各种配对比较。一句话,研究者利用各种亲缘关系的人(亲生或收养关系)在相似程度不同的环境中(同一家庭或不同家庭)所获得的资料,对他们所感兴趣的遗传问题进行探索。有关外向性和神经质的几个研究集中体现了行为遗传学样本的情况,有人将几项研究进行了整理,并绘成表格(见表16-3,Pervin,2001,p.55;Rowe,1993)。该表汇集了不同国家的不同研究者所作的多方面研究(Rowe,1993)。为了方便比较,表中同时包含了身高和体重的数据。我们可从表中得知:第一,对于E和N,同卵双生子的相关比异卵双生子的相关要高的多,但不如身高和体重的相关高。第二,亲生兄弟姐妹是否在一起长大在数据上没有引起很大差异。第三,亲生兄弟姐妹之间的相关普遍比收养的兄弟姐妹之间的相关要高。第四,父母与亲生子女之间的相关要高于其与收养子女之间的相关。

对遗传的研究所涉及的面比我们想象的还要广,研究的触角深入到了行为特质的方方面面,从智力到一般人格特质,到气质、一般生理特征及反应,甚至到态度这样易为社会文化所影响的变量。“从目前所研究的所有行为特质来看,从反应时间到信仰宗教,都表明人与人之间分数变异的很重要的一部分都和遗传有关,事实不容争辩”(Bouchard et al.,1990)。但是,仅以这句话回答关于遗传的作用问题,是不是简单了点呢?我们好不容易走过了极端环境决定论的误区,对待遗传的作用时,更应该谨慎一些。

细心的读者应该已经发现,在评估遗传的作用时,环境总是如影随形地与之纠结在一起。实际上,“同样的行为遗传学的资料也可以为环境影响的重要性提供最强有力的证据”(Plomin,1990a)。就拿同卵双生子来说,尽管他们之间的相关是所有亲缘关系中最高的,但毕竟相关不是1,这就说明环境影响的存在。在评估遗传的作用时,研究者离不开对环境的假定。然而,这种假定比起针对遗传的假定复杂得多。研究者至多只能推论说,只要儿童在同一家庭中长大,所有重要的环境效应(如父母的养育风格)都是一样的(Cloninger,1996,p.401)。但是现在很多心理学家认为,最有影响的环境不是家庭共享环境,而是使儿童之间不同的非共享环境(nonshared environment)。而这又与个体的感知和实际的经历有关。所以,当目前研究中主要只考虑共享家庭环境的影响时,环境的效应很可能被低估。问题的复杂性还不只限于此。当遗传与环境复杂地结合在一起时,我们很难肯定地宣称我们得到的数据是反映单方的结果。另外,遗传的影响可能随时间而变化。一些研究表明,遗传作用似乎随年龄增长而增长,而环境影响则随年龄增长而下降(McGue et al.,1993)。这可能与人格的稳定性与变化性问题有千丝万缕的关系。其中,基因型与表现型之分可能是关键所在。表现型是指那些可观察的特征,基因型是指潜在的结构。如果我们不知道所测的人格特质是表现型还是基因型,有关遗传所起作用的问题就又多了一层迷雾。

表16-3 身高(H)、体重(W)、外向性(E)和神经质(N)的家族相关性

不过,科学总是不断寻求进步。比如,为了更确定遗传和环境各自作用的大小,研究者利用了现代先进的统计分析方法——模型拟合(model-fitting),它是检验多个变量间是否具有某种假定关系的数学过程(Carducci,1998,p.253)。利用这种方法,研究者能够检测到影响特质的更小因素,使遗传率估计更可靠。另一个可喜的方向是分子遗传学(molecular genetics),它使行为遗传学家的研究扩展到基因与行为的联系上。尽管基因与行为之间的关系异常复杂,但对于在遗传作用机制方面陷入迷雾的研究者而言,它无疑是一线曙光。

天性与教养问题何等复杂。正如一位生物学家所说,“随着对文化因素的强调而产生的生物因素与文化因素间的平衡,理解并不会因为我们分出人类行为中可以由基因解释的百分比而加深”(Goldsmith,1991,p.87)。但是行为遗传学对理解人的发展有着无可替代的作用。不管怎样,无视遗传对人格的影响显然已经不合时宜。只是,无论对这一问题进行得多么深远,我们必须谨记,遗传永远是在环境的土壤里发挥它的作用。

遗传对人格的影响直接体现在气质上。很久以前,人们就用气质(temperament)这一概念来描述具有不同行为特征的人。今天我们广泛使用的四种气质类型——多血质、粘液质、胆汁质和抑郁质,就是由古希腊医生Hippocrates提出的“体液说”发展而来的。而俄国著名生理学家Pavlov基于高级神经活动的研究使他认为人的气质具有神经类型上的生理基础,并据此提出了气质类型理论。还有人尝试从体型、血型的角度对气质加以描述。这样一种传统使“气质”一词含有浓厚的生物学色彩。事实上,气质被看成是人在行为上显而易见的先天差异,它具有生物基础,是一种广泛起作用的人格倾向。

研究者用来描述气质的模型各不相同。在气质研究早期,研究者确定了儿童气质的9个维度,并据此得出三种气质类型的儿童:易教养儿童、困难型儿童和缓慢发动型儿童(Thomas & Chess,1977)。Jerome Kagan主张以行为抑制(behavior inhibition,指从不熟悉的人群或环境中退缩的倾向)这一概念将儿童区分为抑制型儿童和非抑制型儿童。而应用较为广泛的EAS气质模型视情绪性(emotionality)、活动性(activity)和社交性(sociability)为最重要的三个人格维度(Buss et al.,1986)。近年来,还有研究者总结了另外三维度的气质模型(Ahadi et al.,1994),分别是正向情绪性(positive emotionality)或亲近性,包括热情、激动和快乐(Bates,1994,p.4);负向情绪性(negative emotionality)或焦虑性,涉及恐惧、抑制或害羞这些情绪;自我约束(self-regulation)或自控性(constraint),与一个人是否容易冲动和激动有关。虽然目前并没有取得一致的气质模型,但是研究者比较公认的是气质的以下几个成分(Goldsmith et al.,1987):活动水平(个体行为特有的步调和活力)、易怒性或消极情绪性(对消极事件感到不安的频率以及这种不安的程度)、可安抚性(不安后平静下来的容易程度)、恐惧性(对非常陌生的刺激物的警戒性)和社交性(对社会刺激的敏锐性)。

许多气质模型都涉及情绪反应这一重要成分。当置身于新异刺激中时,不同气质的儿童就显现出不同的情绪反应。抑制型的儿童面对新情境时容易害怕和哭泣,对陌生事物、陌生人以及陌生环境都表现出更多的焦虑;相反,非抑制型儿童不怕生、善交往,并会主动接近陌生情境(Kagan et al.,1984)。那么行为抑制性—非抑制性背后有没有深层的生理基础呢?Kagan认为,抑制型儿童的交感神经系统反应性更高,他们有更快的心率、更高的血压和更高水平的神经递质去甲肾上腺素及压力激素皮质醇,而且,他们的边缘下丘脑唤醒阈更低(Kagan et al.,1991)。而另外一些研究者从大脑左右半球的调节功能这一角度探索其生理原因。研究发现,大脑左右半球前额叶的活动水平不同;左半球的活动水平与积极情感有关,右半球的活动水平与消极情感有关。将10个月大的婴儿与母亲分离,哭泣婴儿的右半球活动水平高,不哭婴儿的左半球活动水平高(Davidson & Fox,1989)。这些发现对于提示气质特别是情绪特征的生理机制无疑有重要意义。

研究者对气质的遗传性进行过很多探索。首先,遗传对EAS气质模型中的三种气质倾向起到很重要的作用(Plomin et al.,1997)。一项在科罗拉多大学进行的双生子追踪研究发现,行为抑制性—非抑制性的遗传率在.5到.6之间(Saudino & Kagan,1997)。对成人,气质常用自我报告法测量(Buss & Plomin,1984);对于儿童,可根据父母的报告来评估(Rothbart et al.,1994);还有研究以观察者对儿童行为的直接评估为基础(Saudino et al.,1996)。在双生子及收养研究中,对幼小双生子的观察无一例外地显示遗传对很多特质(包括恐惧、害羞、活动水平、移情)都有影响(Mischel et al.,2004,p.328)。当各种测量方法一致证实遗传对气质的作用时,我们似乎没有理由不接受气质的先天性。

既然气质的确具有生物基础,那么,它是稳定的吗?纵向研究发现,气质的一些成分,包括活动量、负面的情绪(恐惧、易怒)及对新奇事物的注意力,在婴儿期、儿童期甚至成年期都维持着中等程度的稳定性(Ruff et al.,1990)。对抑制儿童与非抑制儿童的纵向研究也指出,儿童在21个月大时被评为抑制型或非抑制型,在四岁、五岁半、七岁时再测,常常仍是相当抑制或非抑制的(Reznick et al.,1986)。但是,只有极端抑制或极端非抑制的儿童才具有长期的稳定性,其他儿童的抑制程度常会变动(Kagan et al.,1989)。还有研究发现,出生4天的新生儿的情绪活动在9个月大时再次评估,具有相当大的稳定性;那些易怒且难安抚的新生儿很可能在9个月大及24个月大时还是易怒的孩子(Riese,1987)。一项对新西兰1037名刚刚学步的儿童长达15年的追踪研究发现,气质有显著的连续性(Caspi et al.,1995)。

可见,一个儿童生下来并非是一块“白板”,周围的人面对的是有着独特气质的“小东西”,因而与其交流互动也是独特的。想象你面前有两个新生的小生命:一个安安静静,一副满足的神情,还不时冲着你咂嘴巴、微笑;另一个爱哭爱闹,到处踢腾,一副烦躁的样子,还很难让他安静下来。你对待这两个孩子的方式会一样吗?鉴于此,众多研究围绕气质与适应的关系展开。许多研究发现,气质会影响儿童在学校的成绩(Cowen,Wyman & Work,1992)。教师评价和考试分数都显示,“困难型”儿童和“缓慢发动型”儿童比“容易型”儿童的学习成绩差(Keogh,1986)。气质也影响儿童的社会化。例如,有害怕倾向的儿童特别容易受到良心这种道德成分的教育影响(Kochanska,1991)。气质还与问题行为有关。困难型的儿童如果得到父母缺乏耐心的强制性回应,会继续维持这种气质,并出现行为问题(Chess & Thomas,1984)。对大学新生的研究还发现,气质影响他们初进校时所作的调整。某些涉及高接近倾向、积极情绪和灵活性这些成分的气质维度,与更快地建立友谊有关(Klein,1987)。(https://www.xing528.com)

由此来看,气质似乎关系到人的命运:它从一个人出生时就决定了,长期保持不变,还伴随特定的适应状况。这里需要一再强调的是,环境不是被动的,它仍有发挥作用的空间。即使是最能遗传的特质,也要服从经验的调节。“良好适应模型”——指环境的要求与儿童的气质相适应时,儿童就能有最好的表现——常常被认为是气质是否改变的决定因素。在学校教育方面,当教学安排与儿童学习风格相适应,儿童就能表现出最佳学习状态(Lerner et al.,1985)。在家庭教养方面,“困难型”婴儿如果遇到耐心且有回应的照顾后,在儿童期及青春期就会变得不再“困难”(Chess & Thomas,1984)。如果父母能敏锐地觉察到孩子对陌生情境的不适,有意识地教他应对,那抑制型的儿童仍可能成为交际广泛的人(Burger,2000,p.188)。此外还需指出的是,对于什么气质是好的,某种气质特点与什么样的发展结果相联系这类问题,存在很大的文化差异(Shaffer,2005,p.408)。例如,中国文化中有“枪打出头鸟”的现象,人们被告诫要学会收敛个性,而美国推崇个性的文化则认为害羞和沉默是社交缺陷。所以,沉默的儿童在中国更得宠,相比于那些活泼自信的儿童,他们在老师眼里显得更成熟(Chen et al.,1995),并拥有更多朋友,这与美国和加拿大的情况恰恰相反(Chen et al.,1992)。Kagan发现华裔儿童中抑制型的儿童的比例显著高于美国儿童,即使已经找到了生理差异的证据,也不能说这种生理差异与文化没有关联。

气质研究领域的一个突出特点就是多种气质模型共存,在不同的模型下,研究者们进行着各自不同的研究。虽看似繁荣,却也困惑不少。首先,不同模型下的研究缺少交流、没有形成公共语言,很难将各种气质维度进行对照比较。另一个让人困惑的问题是,是否存在“跨年龄”的气质结构。如果的确存在,婴儿期、儿童期、成人期气质的表现是不同的,怎样构建不同年龄的测量工具以反映出这种气质结构?如果真的存在“跨年龄”的气质结构,它与整个人格是什么样的关系呢?例如,成人期气质通常使用自我报告的问卷来研究,而问卷结果与人格的神经质、内外向性测量相关(Windle,1989),我们很自然要问,这种相关有何意义?现有的理论并不能帮我们澄清此类问题。尽管有遗憾,但气质这一主题仍有着很大的吸引力。我们有理由相信,随着理论和方法上的不断完善,这一古老而又常新的课题会为我们理解人格提供更丰富、更深刻的答案。

二、家庭和同伴

家庭是个体一生中的第一个社会化场所。生命早期在家庭中的耳濡目染,会在人的性格中打上不可磨灭的印记。从人的社会化的角度出发,同伴因素也会起相当大的作用。常言道,物以类聚,人以群分;说的就是这个意思。接下来,我们将从家庭、同伴这两个方面探讨环境因素对个体发展的作用。

(一)家庭

绝大多数人在家庭中成长,接受父母的熏陶和养育,发展最初的也是最基本的社会关系。Freud很早就注意到不同的养育方式对儿童的影响,并对父母双方的角色作了简单的划分,提出父亲负责提供规则和纪律,母亲负责爱和温暖。著名研究者Diana Baumrind则提出了更为成熟的教养方式分类。

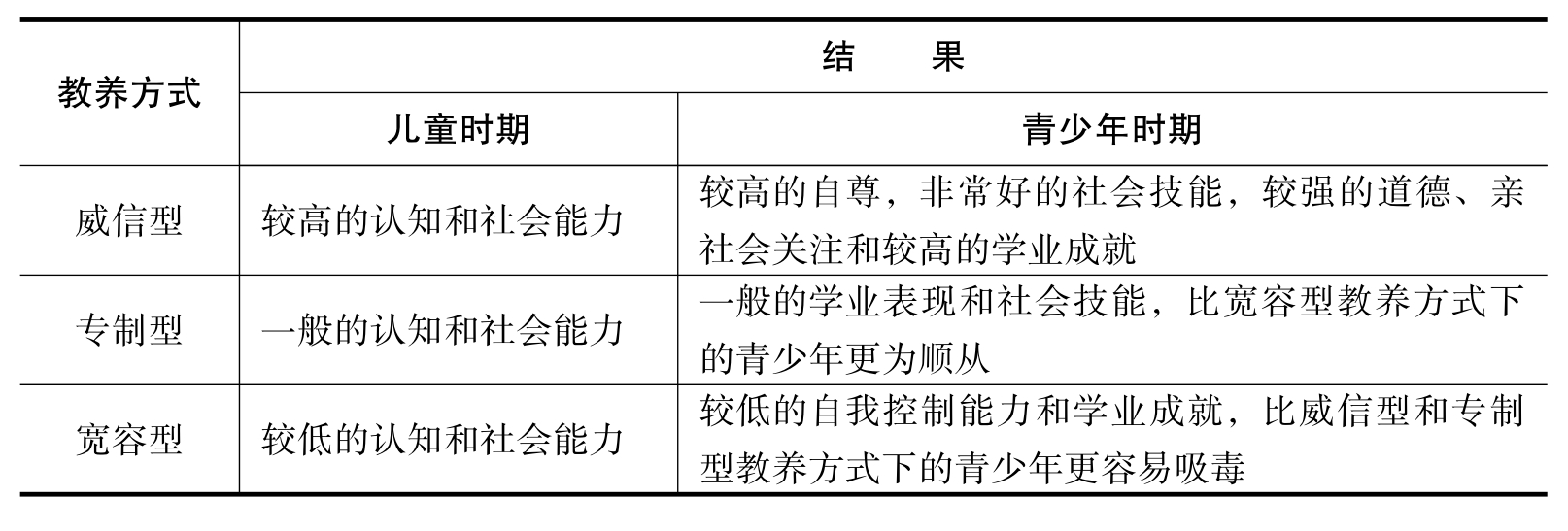

Baumrind发现了三种教养风格(Baumrind,1967,1971)。第一,威信型教养(authoritative parenting)。这种类型的父母会合理地要求孩子,对孩子讲明原因并提供指导,以一种爱和灵活的方式确保孩子遵守规则。第二,专制型教养(authoritarian parenting)。这种类型的父母为儿童定下许多规则,期望孩子严格遵守,不允许孩子威胁到他们的权威。和威信型父母不同的是,他们不向孩子解释这些规则的必要性,而是用惩罚、强制性策略迫使孩子顺从。第三,宽容型教养(permissive patenting)。这种教养方式松散,父母很少命令孩子,允许孩子自由表达自己的感受和冲动,对孩子的行动不密切监视,且很少有坚决的控制。

那么,不同的教养方式对儿童的影响有差异吗?在一项以幼儿园儿童为对象的研究中,研究者把儿童分为三组:活力友善型、冲突易怒型、冲动攻击型,发现这些儿童的行为与特定教养方式有密切关联。威信型父母的孩子大多属于活力友善型,常常是快乐的,社会反应强,自我信赖,有成就导向且与成人和同伴合作良好;专制型方式下的孩子常是冲突易怒型,情绪一般不稳定,易发脾气且不快乐,易被激怒、无目标、对他人也不友善;宽容型方式下的孩子则常是冲动攻击型,这些孩子(常是男孩)以自我为中心、反叛、攻击、无目标,独立性和成就也较低(Baumrind,1967)。在儿童八、九岁时,研究者再次对儿童及其父母进行观察,结果再次印证了权威型教养的优势(Baumrind,1977)。对青少年时期的个体进行调查,结果仍是如此(Baumrind,1991),见表16-4(Baumrind,1977,1991;Steinberg et al.,1994;转引自Shaffer,2004,p.565)。

表16-4 教养方式和儿童中期及青少年时期发展结果的关系

有研究者运用成人回顾报告的方法发现,成人在五因素人格上的分数与他们童年期与父母的关系有关。关爱的父母其孩子成年后低神经质,并在另外的人格特质上水平均高(McCrae & Costa,1988)。一项纵向研究发现,在儿童5岁时的几种教养行为(父亲在照顾儿童方面有更高的卷入,母亲满意于自己作为母亲的角色,而且对儿童的独立性更宽容却更不容忍其攻击性)预测了儿童到31岁时的移情关心(empathic concern)(Koestner,et al.,1990)。不过,有研究者指出,父母行为与孩子人格之间的关系比预想的要弱(McCrae & Costa,1988),要解释它们之间的联系并不是件简单的事(Cloninger,1996,p.374)。持生态系统理论观的研究者认为,父母和孩子处在更复杂的社会系统中。就拿最简单的三口之家来说,孩子的行为、教养方式、父母的关系会相互作用(Belsky,1981)。所以,对研究结果作因果关系的推论可能过于简单化。出生顺序、父母的关系、社会阶层,以及不同的文化等多种因素都会对儿童的发展起作用。

研究发现,经济上处于劣势的工人阶层父母比中上层阶级的父母更多采用专断、限制、体罚和缺乏温暖的方式(McLoyd,1990)。不同文化在教养观念上也有很大差异。亚洲文化强调自我约束和人际关系和谐,所以父母的教养方式表现得更为专断(Greenberger & Chen,1996;Uba,1994)。出生顺序对人格发展的影响表现为:老大更具支配性和独立性,有更高的成就,也更保守;老幺则更具顺从性和依赖性。以往人们总担心独生子女会被宠坏,有人却发现独生子女有相对较高的自尊和成就动机水平,更顺从,智力更高;更可能与同伴建立良好关系(Falbo,1992)。出生顺序为什么会产生这样的结果呢?原因之一可能是父母对其赋予不同的角色和期待,带来的互动也就存在差异,进而影响发展结果。

父母关系也是重要的影响源。离异家庭的儿童常常经历抑郁、焦虑等情绪困难,学业成绩更差,社会交往困难,更可能患心理疾病。从长远看,与生活在美满家庭中的儿童相比,离婚家庭中的儿童在整个青少年时期和成年早期仍表现出学业困难和心理痛苦(Jonsson & Gahler,1997);他们成年后更可能经历不幸福的婚姻,更可能离婚(Amato,1996)。但研究也发现,随着时间的推移,早期经历父母离异消极事件的青少年在其他积极因素的参与下也会逐渐恢复。例如,有人对离异家庭和正常家庭的大学生研究表明,在自尊和抑郁以及其他一些观测因子上,二者之间没有显著差异(Franklin et al.,1990)。值得注意的是,父母长期的冲突比离婚事件本身更具破坏性(Hoffman,1986),父母为孩子而“凑合着过”看来并不足取,和谐宁静的家庭气氛才是重要的。

这里要特别提及儿童虐待这一极端情况。这种极不和谐的事件将家庭温情的面纱毁得荡然无存。受虐待儿童(maltreated children)指由于家庭成员暴力或精神伤害而受到身体虐待、性虐待、情绪虐待、医疗保健虐待和被忽视的儿童。这些儿童在很多方面的表现都令人忧心,包括智力缺陷、学业困难、抑郁、社会焦虑、低自尊以及与教师和同伴的关系异常(Trickett et al.,1995)。有身体虐待史的学龄儿童在面对不明确的信息时,比对照组儿童更有可能将其归因于别人的敌意意图(Dodge et al.,1994)。另一项针对小学阶段儿童的研究也证实,身体虐待与对父母、老师、同伴、好朋友等各种人际关系对象作敌意归因倾向有关(Joseph & Kathy,2003)。有人对1~3岁儿童的观察发现,受到身体虐待的儿童对焦躁和哭泣的同伴的反应是生气和攻击,而正常儿童却是小心靠近或表现出关心(Main & George,1985)。

儿童从与父母交往的经验中了解自己和他人,虐待的经历使他们不仅有情绪上的困扰,还对自己和他人都产生不好的看法。可悲的是,受虐待经历的影响可能是长期的。有些受虐待儿童在青少年期会因难以忍受焦虑、自我怀疑、社会生活失调等痛苦而企图自杀(Stemberg et al.,1993)。他们成年以后更可能表现暴力行为、犯罪行为、药物滥用、抑郁和其他形式的心理困扰(Bagley,1995)。虐待行为可能与父母本身的一些特点有关,例如,低自尊、神经质(包括抑郁和焦虑)在很多研究中预测了虐待(Belsky,1993)。虐待儿童的父母往往自己也曾受到父母的虐待(Simons et al.,1991)。有些不利的环境因素也必须注意到。经历太多压力而得不到支持的父母最容易虐待孩子。这在预防和控制虐待方面是很有价值的信息。它说明,可以对“高危”父母(即生活极窘迫、“压力感”高)提供物质、心理、教育等方面的帮助以减少儿童虐待的发生率(Emery et al.,1998)。

(二)同伴

一位朋友谈到她4岁的女儿时说,假期女儿在外婆家玩时与另一位小朋友玩得好,以至于乐不思蜀,害她好不失落。看来小小孩童也有自己的交往圈。实际上,儿童上学后,他们与同伴在一起的时间比与父母在一起的时间还多。无怪乎Piaget等一些理论家认为,同伴对儿童和青少年的发展起到与父母同样重要甚至更重要的作用(Harris,1998,2000)。

同伴何以对个体发展具有重要的影响?Piaget认为,正是产生于同伴关系中的合作与感情共鸣,使儿童获得了关于社会的广阔视野(邹泓,1998)。儿童与同伴之间的交往是一个独特的世界。他们地位相同,在平等交往中可以理解别人的观点,尝试用协商、妥协的办法解决冲突和分歧,从而能和谐相处;对不同年龄的同伴而言,其交往也有很重要的发展意义(Hartup,1983)。年幼儿童有助于年长儿童的同情、关怀、亲社会行为、坚持主见和领导技能的发展(Whiting & Edwards,1988),年幼儿童则学习到如何寻求帮助、尊重他人或服从有权力的年长同伴(Shaffer,2004,p.618)。此外,不同类型的关系提供不同的社会支持,满足不同的社会需求(Weiss,1974)。同伴关系就成为个体满足社交需要、获得社会支持和安全感的重要源泉。

儿童和青少年的同伴关系是多层面的,研究者通常从同伴接纳(peer acceptance)和友谊(friendship)两个方面来考察。前者指个体被同伴群体重视和喜欢的程度,是对个体在同伴群体中的社交地位的反映;后者指两个同伴之间充满感情色彩的亲密关系。有研究者(Furman et al.,1985)指出,儿童在亲密的友谊关系中与在一般同伴群体中所寻求的社会需要是不同的。爱、亲密和可靠的同盟更多是在亲密的朋友关系中获得;工具性或指导性帮助、抚慰、陪伴和增进自我价值既可以从朋友关系中,也可以从同伴群体中获得;而归属感或包容感则主要从同伴群体中获得(邹泓,1998)。这样,每类同伴关系对个体都具有重要的社会功能。

先看同伴接纳。研究者一般根据同伴对被试的积极提名和消极提名(即被喜欢和被不喜欢提名),或根据同伴对被试喜欢的程度来确定被试的社交地位。研究者把积极提名和消极提名分数结合,划分了5类社交地位不同的群体,分别是受欢迎组、被拒绝组、被忽视组、矛盾组和一般组(Coie et al.,1982)。“受欢迎组”的积极提名比消极提名多,“被拒绝组”正好相反,“被忽视组”的积极、消极提名都少,“矛盾组”的积极、消极提名都多,“一般组”的积极、消极提名数量都处于中等水平。显然,“受欢迎组”的同伴接纳水平最高,而“被拒绝组”和“被忽视组”的同伴接纳水平最低。

那么,被同伴拒绝有什么不利影响呢?大量研究表明,它会产生许多适应困难,甚至会影响将来的生活。被拒绝儿童比被忽视儿童体验到更强烈的孤独感(Crick & Ladd,1993);他们在学校被认为对学习活动缺乏兴趣、缺少自我肯定、冲动行为较多,很少被老师偏爱,同学也视他们为差生(Wentzel & Asher,1995);许多研究发现,被拒绝儿童更容易辍学、参与不良活动或犯罪,在以后的青少年期或成年早期更容易出现严重的心理障碍(Parker et al.,1995);遭到同伴拒绝的儿童还有长期受欺负的危险,因为儿童不喜欢经常受欺负的孩子(Schwartz et al.,1999)。

很多因素会影响个体的社交地位,其中,社会行为显得格外突出。研究普遍支持了亲社会行为与同伴接纳相关,攻击或破坏行为与同伴拒绝相关的假设。从对学前儿童、小学儿童、青少年的几项研究中发现,受欢迎者行为特征是相似的,他们是友好的同伴,能成功发起和维持交往,也能友好地解决冲突(Denham et al.,1990)。被拒绝儿童中既有攻击者,也有退缩者(Bierman et al.,1993)。研究还发现攻击行为与同伴拒绝的关系强度随年龄增长而减弱,社会退缩行为与同伴拒绝的关系强度随年龄增长而增强(Coie et al.,1990),不善交际会带给儿童更多的同伴忽视(Harrist et al.,1997),所以教给这类儿童合适的社会行为技能以提高其社交地位是很有意义的。

再来看友谊这种同伴关系。有时候,朋友提供的安全感和支持感是无可替代的。研究发现,随着年龄的增长,朋友逐渐超越了父母而成为主要的社会支持者(Furman et al.,1992)。有研究者认为,如果缺乏与朋友之间的强烈情感纽带,将比缺乏同伴接纳更容易引起孤独感(Weiss,1974)。除了提供安全感和支持感,友谊同时还促进个体发展成熟的人际关系处理能力。精神分析学家Sullivan(1953)就认为,同性伙伴之间的友谊促进了人际敏感性的发展,并为以后的恋爱关系提供了原型。一项纵向研究对此提供了支持,发现青春期前期建立亲密友谊关系的儿童比未建立这种关系的儿童在成年后有更多优势,如积极健康的心理、很强的自我价值感、与配偶亲密牢靠的关系等等(Bagwell et al.,1998)。

很多研究都表明友谊对个体适应上的价值。第一,友谊具有普遍意义上的功能。通过跨情境的比较研究发现,有朋友的儿童比没朋友的儿童具有更强的社会适应能力,具有更高的合作精神、利他主义、自尊水平等人格特质;没朋友的儿童更容易体验到孤独感,而有朋友的儿童更容易体验到主观幸福感(Rutter & Garmezy,1983)。第二,友谊还具有特殊的保护作用。有朋友陪伴的儿童更少受到其他儿童的欺侮和攻击,更少成为竞争关系中的牺牲品(Asher et al.,1990);对不受欢迎的儿童来说,如果有至少一个支持性的朋友,就能够在很长时间内减少被同伴拒绝所引起的孤独感和伤害(Schwart et al.,2000)。第三,友谊的质量也影响它的作用。对青少年学生来说,朋友的支持性与学生对学校活动的参与程度和学校活动的成就行为呈显著正相关,与学生的问题行为呈显著负相关,朋友的亲密性特征与学生的受欢迎程度、社会声誉、自尊等呈显著正相关(Cauce,1986)。总之,同伴关系对我们发生着深远的影响。通过与同伴交往,个体逐渐发展出适应性的行为模式,并且通过进入同伴群体和形成亲密友谊,个性获得自我价值感,寻求自我统合以及情感上的社会支持,从而以更适应的方式应对生活中的各种事件。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。