第三只眼看“黄、马之争”——兼论辩证逻辑与形式逻辑的关系

近读黄展骥、马佩二位先生连续发表在《人文杂志》和《哲学动态》上的几篇论争文章,很有兴趣。但同时感到,双方的观点都需要作些澄清,否则难免越争越糊涂。本文打算先解开双方已纠缠在一起的几个最主要的“结”,然后再作一些正面的论证,以就教于二位先生及学界同仁。

上 篇

一、马佩先生在《也论“逻辑矛盾”与“辩证矛盾”》[1]一文中批评黄先生将辩证矛盾仅仅归结为某种变化的“中介状态”或“过渡状态”,强调辩证矛盾是无处不在的客观规律,而不限于黄先生所谓“两大确定区”之间的“含混区”,这本来是对的。但马先生却据此认为,不能用水刚要结成冰的过渡状态的例子来说明辩证矛盾,说这“不符合马克思主义的观点”,这就走过头了。恩格斯在讨论具体科学时曾指出,辩证法“除了‘非此即彼!’又在适当的地方承认‘亦此亦彼!’”,[2]并引述过黑格尔关于水结成冰的例子[3]。就连马先生自己也承认:“在事物量变阶段,它是什么就是什么,即‘A是A’……但是……因为事物的发展并不停留在量变阶段,当事物的量变达到质变的临界点,超过其量变限度时,就必然发生根本性质的变化,于是事物A就变成非A”[4]。其实,“临界点”就是“中介状态”,这与黄先生的说法如出一辙。问题究竟在哪里?我们认为,黄先生从现实经验中举出水结成冰这个例子来说明辩证矛盾这一理论概念并不错,他的问题在于未从这一特殊事例中引出普遍性的规律,即从本质上说,“没有什么东西不是在有与无之间的中间状态”[5],中介的环节“在一切地方、一切事物、每一概念中都可以找到”[6]。他把黑格尔、恩格斯等人为通俗地说明辩证矛盾而选取一个最明显的经验例子的做法,误解成收集一些事例来归纳式地证明辩证矛盾确实存在。这就不是从经验科学上升到哲学,而是使哲学降为经验科学了。黄、马二位先生均未看出,即使在“确定区”或“量变阶段”,事物在更深,更隐蔽的层次上也仍然处于不确定的过渡和质的流变之中(如60℃的水和20℃的水相比决不仅仅是量的区别,也有质的区别、即“热水”和“冷水”之别),经验科学只能一步步去发现“亦此亦彼”的事例,哲学则能断言辩证矛盾无处不在,并因此对科学具有发现作用。

二、马先生在对20世纪20~40年代的“鹰派”进行批评时,正确地指出辩证逻辑的“A是A又不是A”并没有取消形式逻辑的“A是A”,而只是破除了后者的局限性[7]。但在追溯当时辩证论者的错误根源时,马先生却把他们之所以使辩证逻辑和形式逻辑对立起来的原因归结为:“未能把作为逻辑科学的辩证逻辑和作为世界观的辩证法区别开来,相应地也未能把作为逻辑科学的形式逻辑和作为世界观的形而上学区别开来”[8]。当然,形式逻辑与形而上学世界观是不可混同的;但以此去套辩证逻辑与辩证法的关系,在我看来却是很成问题的了。辩证法的一个极重要的特点就是方法论(逻辑方法)和世界观(本体论、认识论)的统一,主观辩证法与客观辩证法的统一,这也是辩证逻辑(有关内容的逻辑)与形式逻辑的一个最根本的区别。马先生认为“辩证逻辑根本不是世界观”[9],这无疑将使辩证逻辑蜕变为仅仅有关思维形式的“形式”逻辑。

在这一方面,黄先生对20世纪20~30年代“鹰派”的批评看来也有性质类似的问题。他认为“鹰派”否证不矛盾律和同一律的原因,是只注重(辩证逻辑)理论上的正确性而忽视了(形式逻辑)实用上的必需性,“鸽派”和形式派则反之。所以“形式派以‘实用’胜,辩证派以‘理论’胜”[10]。这种分析很难说是深刻的,毋宁表明了黄先生自己对辩证法和形式逻辑关系的偏见。我以为,中国历来的“辩证派”(从老子算起)都没有专讲理论、不顾实效的,反而有种过强的“实用”(当然主要是政治实用)倾向,这在20世纪20~40年代的辩证派那里尤甚,乃至不惜牺牲形式逻辑的理论原则;西方辩证法则往往有种比形式逻辑的常识性实用价值更高的实用价值,如恩格斯在《自然辩证法》中就处处强调辩证法在自然科学中的实用意义,指出形式逻辑在实际科学研究中的不足。辩证逻辑与形式逻辑的对立,是很难用“理论”和“实用”的对立来解释的。

三、黄先生对“鹰派”(激进派)所作的概括,有一个最根本之点就在于认为它“否证”了“不矛盾律”和同一律[11],按照他的说法,对于“新鹰派”只要他们认为形式逻辑的同一律有“局限性”,同一律“便不是那么‘绝对’和‘神圣’而被否证了”[12]。使人感到困惑的是,难道只有认定一个理论是绝对的、神圣的,才算承认这个理论,不然就是“否证”这个理论?这“否证”究竟是在什么意义上说的?但马先生对此所作的反驳也是无力的、甚至是不正确的。他说:“例如,‘不’律无法告诉人们,在两个相互矛盾的判断中,究竟何者为假。这难道不也是它们的局限性吗?”[13]。实际上,不矛盾律正是要告诉人们在两个相互矛盾的判断(如“天上下雨”和“天上未下雨”)中何者为假,且有很多情况下是可以做到这点的,即:与其他一切相关判断(如“天上有乌云”、“地下湿了”等)不矛盾的那个判断(天上下雨)为真,反之为假。不矛盾律的局限性并不在于能否判断矛盾双方的真假,而在于它只能排除矛盾,而不能把握矛盾,因而只能描述一件事(如下雨)的现象,而不能揭示这件事(雨滴形式)的本质规律。此外,马先生把“不”律的局限又解释为亚里士多德曾给它加上过“同样属性”、“同时”、“同一主题”等限制,这同样没有击中目标。辩证法的“亦此亦彼”也有这类限制,如说“同一物在同一瞬间既是它自己又不是它自己”,但这并不表明辩证法的“局限性”,而只是确定辩证规律的意义范围,没有这些限制,所谈的就不是辩证法了。

四、黄先生在数篇文章中都提出要用“可此可彼”修正辩证法的“亦此亦彼”,马先生已指出这是用可能性取代事实性,实际上否定了辩证法的核心对立统一律[14]。我想进一步指出,“可此可彼”式的可能性还不是一般所说的可能性,而是黑格尔所谓“抽象的可能性”。一般讲可能性的预测只要有具体内容,还是有适用性的,但抽象可能性(如“明天可能下雨也可能不下雨”)在现实生活中几近于一句废话,它既不能证明任何东西,本身也永远无法得到证明。说任何事都是可能发生的,这无法反驳,但也毫无用处。如果说它回避了矛盾的话,那也是因为它“什么也没说”。反之,“亦此亦彼”却是一条起作用的现实规律,也是我们分析一件事物的本质所必须具备的眼光。

五、纵观黄、马二位先生的争论,全部问题似乎可归结为一个问题:仍是辩证矛盾和(形式)逻辑矛盾的关系问题。在这个问题上,除了根本否认辩证矛盾的“形式派”观点之外,一共有4种不同意见:

1.辩证矛盾就是逻辑矛盾,因而“不矛盾律”被辩证矛盾所否证(“旧鹰派”);

2.辩证矛盾不是逻辑矛盾,因而“不矛盾律”不被辩证矛盾所否证(鸽派”);

3.辩证矛盾超越和突破了对逻辑矛盾的形式上的理解,因而它不受“不矛盾律”否证(“新鹰派”);

4.逻辑矛盾和不矛盾律从实质上(内容上)看,都是辩证矛盾的体现,因而三者(逻辑矛盾、不矛盾律、辩证矛盾)在不同层次上可以共存[15]。

至于黄先生的观点,尽管他自认为与上述第4种观点一样,要对“逻辑矛盾、辩证矛盾是两类根本不同的矛盾”这一“定论”翻案[16],但细究之,他其实是要通过用“可此可彼”取代“亦此亦彼”,而把辩证矛盾消解为既无矛盾也无具体意义的空话,“这么一来,问题便简单不过而只剩下逻辑矛盾了”[17]。所以他实质上仍属于否认辩证矛盾的“形式派”。

依我看,上述4种意见中,只有第4种才最恰当地解决了“两种矛盾”(乃至于“两种逻辑”)之间的关系。我们下面就来具体阐明这种观点。

下 篇

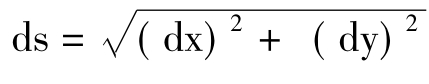

一、形式上的逻辑矛盾在内容上恰好体现了辩证矛盾,反之,辩证矛盾用逻辑形式表达出来也就表现为逻辑矛盾,它们的关系是本质和现象的关系。水当然不是冰,但“亦水亦冰”这种形式上的逻辑矛盾却反映了水和冰的本质联系即辩证矛盾关系。同理,曲线不是直线,然而“直线和曲线在微分中终于等同起来了”(恩格斯语)。弧也不是弦,可是在以弧为斜边的微分三角形中,弦弧同一(因此弧长 ,勾股定理仍然成立)。它们在微积分中是能够同一的。当然,在日常状态下或初等数学中,在只须谈现象而用不着追究本质的情况下,处处都用辩证矛盾去消解一切界限和区别将导致诡辩(“消极辩证法”);但我们总该意识到,日常经验的层次并不是考察问题的惟一层次,否则,当我们走到日常经验的极限处(自然科学中的飞跃和质变,数学中的无限,逻辑中的悖论)时,就会手足无措。悖论最典型地表明了逻辑矛盾和辩证矛盾的这种内在的同一性,形式逻辑之所以摆脱不了悖论,正说明形式逻辑摆脱不了它自己的本质。

,勾股定理仍然成立)。它们在微积分中是能够同一的。当然,在日常状态下或初等数学中,在只须谈现象而用不着追究本质的情况下,处处都用辩证矛盾去消解一切界限和区别将导致诡辩(“消极辩证法”);但我们总该意识到,日常经验的层次并不是考察问题的惟一层次,否则,当我们走到日常经验的极限处(自然科学中的飞跃和质变,数学中的无限,逻辑中的悖论)时,就会手足无措。悖论最典型地表明了逻辑矛盾和辩证矛盾的这种内在的同一性,形式逻辑之所以摆脱不了悖论,正说明形式逻辑摆脱不了它自己的本质。

二、然而,辩证矛盾只在日常经验的极限处清楚地暴露出来,这并不表示辩证矛盾只在这些情况下才存在,在别的情况下就不存在(如黄先生所设想的)。相反,正是由于分析某些特例(如水结成冰)而揭示了辩证予盾,我们的思维就可以进入到一个更深的、本质的层次,并意识到这个层次实际上贯穿于一切日常经验现象的背后、施展着其“理性狡计”的作用。这样,我们就可以反过来从那些日常的、合乎“不矛盾律”的一般判断中,也看出隐藏得很深的辩证矛盾的本质。当然,做到这一点也不是那么容易的,必须经过三个步骤:

1.首先要从判断的不矛盾性或同一性中看出差异来。恩格斯说:“同一性自身包含着差异性,这一事实在每一个命题中都表现出来,在这里述语是必须和主语不同的。百合花是一种植物,玫瑰花是红的,这里不论是在主语中或是在述语中,总有点什么东西是述语或主语所包括不了的”[18]。严格的A=A(同一律)或“A不能同时是A又不是A”(不矛盾律),即使在日常语言中也不可能是有效的(如说:百合花是百合花,玫瑰是玫瑰),凡有具体意义的句子,总得是两个不同概念的联结。

2.其次,要从这种差异中看出对立来。列宁说:从任何一个命题开始,如树叶是绿的,伊万是人,哈巴狗是狗等。在这里(正如黑格尔天才地指出过的)就已经有辩证法:“个别就是一般”,“这就是说,对立面(个别跟一般相对立)是同一的。”[19]如果我说:玫瑰花是钢笔,这里诚然有差异,但却无意义,因为主语和述语没有建立起相对立的同一关系。伊万是人、白马是马等等则是两个有对立关系的概念的结合。不过这种对立并非在经验层次上平面的对立(如白马和黑马的对立),而是在本质的纵深层次上的对立(个别和一般),只有这样,才能建构起一个判断的闭合的“意义阈”。

3.最后,在这种对立的前提下,我们才有可能进一步深入到概念的自身矛盾性,即:我们在任何一个有意义的(也是符合同一律和不矛盾律的)命题中看出,A既是A又是非A。伊万既是伊万又是人,树叶既是树叶又是绿的,个别既是个别又是一般。说得更尖锐一点:伊万不是伊万而是人,个别不是个别而是一般。这样,我们就从最普通、最常见的语句中,挖掘出了类似于“悖论”那样的自相矛盾的辩证含义,从而打破了辩证矛盾的“特设性”假相,使之成为一条普遍的逻辑规律。

三、因此,辩证矛盾和形式逻辑的矛盾是决不可能用外在的方式区分开来的,而必须在二者同一性的前提下阐明它们的内在关系,即作为同一过程的内容(本质)和形式(现象)的关系。这就是为什么长期以来人们总是无法区分开这“两种矛盾”的根本原因。他们总是采取表面的特征归纳的方法、实质上是形式逻辑的方法来进行这种区分,而未意识到问题已超出了单凭形式逻辑所能把握的范围。换言之,“两种矛盾”在字面上(形式上)是不可能区分开来的,只能在理解上(涵义上)作出区分,正如同一句格言在年轻人嘴里和老年人嘴里有极不相同的意义(黑格尔语)。此外,也正如老年人的理解比青年人的理解更深刻一样,辩证矛盾也是理解为什么会产生形式逻辑矛盾(如悖论)的更深的根据。当然,在表达上,辩证矛盾除了用形式逻辑矛盾的方式来表达之外,并没有自己特殊的表达方式,一切想在表达上将两者划分开来的尝试都免不了矫揉做作。人们总是希望用某种固定的形式一劳永逸地解决问题,而不想用心去努力体验、领悟,这与辩证法的生命、进取和“不安息”的主体精神是背道而驰的。

从这种眼光来看,20世纪20~40年代辩证法派的失误并不在于指出了辩证矛盾和逻辑矛盾的同一性,而在于直接把辩证矛盾理解为就是形式逻辑的矛盾,把本质层次上的东西作了现象层次上的理解,因而,不仅取消了形式逻辑的不矛盾律,同时也使辩证矛盾的理解本身肤浅化、表面化了。50年代“鸽派”及后来的马先生等人看到了这一弊病,主张把两种矛盾严格区分开来。但这种区分并不是在一个系统内的层次区分,而是一种外在的平面区分,如逻辑(方法论)和世界观、理论性和实用性等等的区分,因而始终不能说明二者的关系。

四、从我们的观点来看,辩证矛盾之所以既以逻辑矛盾为其表达方式,同时又并不取消“不矛盾律”,是因为它处于形式逻辑的层面之下,是在涉及事物的“本质”(或当日常事物呈露出其本质)时起作用的规律性。逻辑矛盾作为辩证矛盾的表达方式,决不能单从形式上去理解(否则将变成违背“不矛盾律”的胡搅蛮缠),而必须视为一种激发和暗示某种辩证体验和意谓的手段,需要我们“得意忘言”、“得鱼忘筌”地去领会。因此,辩证矛盾既不与逻辑矛盾等同,也不和“不矛盾律”外在对立,也不是与后者“并行不悖”却又毫不相干(平行论)。相反,辩证矛盾与(形式逻辑的)不矛盾律处于一个系统之中,这个系统分为“可说”与“不可说”两个层次,逻辑矛盾则构成这两个层次的结合点或转折点:“说不可说”。(https://www.xing528.com)

五、这个系统就是“大写的”逻辑。在这个大写的逻辑中,形式逻辑是它的形式,辩证逻辑则是它的深层的内容。因此并没有两种不同的逻辑,只有对同一逻辑的不同层次的理解,而在这两种理解中,辩证逻辑是更本质、更全面的理解,它可以包容形式逻辑的理解,形式逻辑却不能包容辩证逻辑的理解。例如当我们说“A既是A又是非A”时,“A既是A”就作为形式逻辑的同一律而被包含在辩证法中了。形式虽然有种脱离内容的倾向(如形式逻辑、数理逻辑),内容却总是有它自身的形式的,辩证法在解释矛盾时也不能不运用合乎矛盾律的语言,但这并不是它从别处借来的语言,而正是它自己的语言。所以,大写的逻辑真正说来,也就是(包含形式逻辑于自身的)辩证逻辑。

(原载于《人文杂志》1996年增刊)

【注释】

[1]《人文杂志》1995年第3期。

[2]恩格斯:《自然辩证法》,人民出版社1971年版,第190页。

[3]恩格斯:《自然辩证法》,人民出版社1971年版,第49页。

[4]转引自《人文杂志》1996年第2期,第69~70页。

[5]黑格尔:《逻辑学》上卷,商务印书馆1977年版,第96页。

[6]黑格尔:《逻辑学》上卷,商务印书馆1977年版,第110页。

[7]《人文杂志》1995年第3期,第32页。

[8]《人文杂志》1995年第3期,第33页。

[9]《人文杂志》1995年第3期,第33页。可对照恩格斯的观点:“思维规律和自然规律,只要它们被正确地认识,必然是互相一致的”,《自然辩证法》,人民出版社1971年版,第203页。

[10]《人文杂志》1996年第2期,第69页,又见《哲学动态》1996年第5期,第26页。

[11]《人文杂志》1996年第2期,第68~69页。

[12]《人文杂志》1996年第2期,第70页。

[13]《人文杂志》1996年第4期,封三。

[14]《人文杂志》1996年第4期,封三。

[15]参见邓晓芒:《辩证逻辑的本质之我见》,《逻辑与语言学习》,1994年第6期。

[16]《哲学动态》,1996年第5期,第26页。

[17]《哲学动态》,1996年第5期,笫27页。

[18]恩格斯:《自然辩证法》,人民出版社1971年版,第192页。

[19]列宁:《哲学笔记》,人民出版社1974年版,第409页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。