| 第二节 电影与梦 |

两千多年前,具有主观唯心主义倾向和相对主义诡辩倾向的中国先圣庄子曾经有过“庄周梦蝶”抑或是“蝶梦庄周”这一挥之不去的困扰。17世纪的笛卡尔用“我思故我在”的二元论来解释物质实体与心灵意识的对立。埃里希·弗洛姆的《梦的精神分析》认为,梦的语言与神话语言相同,是一种象征性语言。这种象征性的语言“是人类唯一的共同语言,是不同文化和有史以来各个时代中都相同的语言”。而作为现代世界的神话,电影与梦的亲近性(相似性)使电影视听成为一种全球化的共同语言,电影王国好莱坞也被称为“梦幻工厂”。

电影是现实的再现还是梦想的表现,从来都是备受争议的问题。巴赞认为“电影是生活的渐近线”,费里尼却坚信“梦是唯一的现实”,两者看似针锋相对,其实不过是强调了电影的不同侧面。就像电影离不开物质实体和心灵意识两者一样,电影也离不开客观再现和主观表现(现实和梦想)任何一方。电影作为梦想与现实的交汇体(联结点),具有辩证法“正题(现实)、反题(梦想)与合题(电影)”的标准关系模式。套用近期一部电影的片名,电影就是“梦想照进现实”。

电影作为所有艺术门类中最具综合性、也最能充分反映现实存在(物理特性)的一门艺术,其客观再现现实的倾向不言而喻。所以长期以来,许多电影导演艺术家都会把重心放在主观梦想的表现上。这与近代哲学、现代科学和现代艺术对电影的影响密切有关。像凡·高的《向日葵》、毕加索的《格尔尼卡》和蒙克的《呼号》等极具表现意味的绘画作品就是许多电影艺术家顶礼膜拜的对象,而法国现代文学大师普鲁斯特所谓“除了感觉的真实之外,并不存在其他的真实”的说法,更被许多电影艺术家奉为至理名言。

声称“电影比人生更真实”的费里尼可以算作这方面最典型的例子。费里尼从小喜欢幻想,好失眠做梦,试验过催眠术和迷幻药,还与通灵大师密切交往。费里尼坦承:“我最敬仰荣格的是他知道在科学与魔法、理性与幻想之间找到一个交汇点:让我们在听任神秘引导的同时,欣慰地知道生命仍在理性的掌握中。”[1]他宣称:“一部电影对我来说,十分接近于一个友善却并不令人期待的梦。朦朦胧胧同时又急于暴露身份,有人解释是它羞怯不已,保持神秘的时候则令人神往。”[2]

“费德里科·费里尼说:现实是多样性的,除了社会性的客观现实以外,还有精神性的现实和形而上学的现实。后两者是社会性的客观现实通过人的感觉反映到人的意识中,并在主体内部产生观念的过程。”[3]费里尼又说:“戏场(剧院和电影院)就是这个样子,它可以完全抓住你的注意力,等到离场的时候,你会感觉像是要出去,进到一个奇怪的世界,外面的世界倒变得不像真的。”

费里尼一辈子信奉“戏如人生,人生如戏”的观点,声称“我认为电影绝对不可能没有自传性质”[4],其将所谓的自传倾向推向极致的无疑就是他的《八部半》,一个电影导演(当然就是费里尼自己)在筹备拍摄自己的第九部作品之际,陷入空前的精神困境之中:有创作上的才思枯竭,有情感上的混乱纠葛,更有精神上的彷徨迷失。这一精神困境通过一系列梦幻场景巧妙地呈现出来,因此费里尼称《八部半》为“梦幻的芭蕾舞”,“男主角执拗地希望透过这些玄奥难解的投射(梦境和幻想)来厘清自己”。[5]

与费里尼的创作方法相似,伯格曼也说:“我的电影从来无意写实,他们是镜子,是现实的片断,几乎跟梦一样”,“事实上我一直住在梦里,偶尔探访现实世界”。在这里,伯格曼与梦见蝴蝶的庄周(或者梦见庄周的蝴蝶)可以说是心有灵犀一点通。伯格曼表现潜意识的经典影片《野草莓》就是通过对梦境和心灵意象的集中展示,试图对主人公的一生进行盖棺论定。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

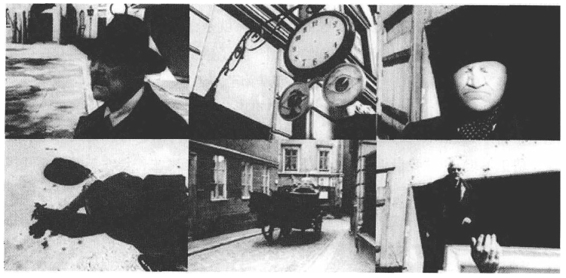

图9-2 《野草莓》中的梦境画面

美国著名的另类导演大卫·林奇曾在自己的影片中创造过许多奇特而诡异的梦幻意象,如《橡皮头》、《我心狂野》、《妖夜荒踪》和《穆赫兰大道》,都对主观精神世界进行了重点表现。林奇坦承:“对于我来说,电影是可以让你做梦的一种神奇媒介……允许你在黑暗中入梦。迷失在电影的世界里,的确是一种美妙无比的享受。”在《内陆帝国》(Inland Empire,2006)中,林奇更将梦幻诡异的意象与不同的时空和维度(现实的、梦幻的和超验的)自然流畅地衔接在一起,形成一股暧昧迷离、阴晦奇异的意识流和感觉流。

图9-3 《内陆帝国》画面

与林奇那些怪异而惊悚的梦想不同,基耶斯洛夫斯基的梦想显得更加温馨和迷人,也更具宿命的意味。《维罗尼卡的双重生命》和《三色:红白蓝》中的心灵视听意象具有十分重要的地位。基耶斯洛夫斯基坚持说:“迷信、算命、预感、直觉、梦,所有这些都是人的内心生活,是最难拍的。即使我知道,不管我多么努力,都没有办法将它们拍出来,我还是选择了这个方向,并在自己技术许可的条件下努力朝着这个方向接近。”[6]

塔尔科夫斯基则说:“导演必须做出的第一个决定就是处理故事的方式:内在的、心理性的故事还是外部世界一系列事件组成的外在故事。”[7]在《伊万的童年》中多次出现小主人公主观意象的梦幻段落,涉及爱与生命、死亡与宿命等精神理念。在《镜子》中,围绕母亲展开的梦幻显得更加迷离和暖昧。在南斯拉夫导演库斯图里卡的《茨冈人的时代》(Time of the Gypsies,1989)中,主人公有关“初恋”和“乡愁”的两场梦境也印证了塔尔科夫斯基的论断。

《阿拉伯的劳伦斯》的原型劳伦斯在其自传《智慧的七根柱石》中说过一句发人深省的话:“睁着眼睛做梦的人是最危险的。”谁也无法否认,电影就是一场白日梦,不管是电影制作者还是观众,都在联手做一场白日梦,其精彩程度与危险程度完全相等。可以说,对电影的趋之若鹜(好奇与偷窥的本能)是人类无法摆脱的宿命。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。