| 第四节 东方电影的意象与意境 |

与注重理性分析的西方文化不同,东方文化更强调悟性的总体把握。西方艺术总有一个透视的基点,而东方艺术则更喜欢散点透视。在电影意象的营造上,东方电影倾向于将电影意象与意境结合起来,追求一种情景交融、物我两忘的至上境界。

近代学术大师王国维深受中国传统诗学和西方现代美学的影响,其美学思想可以看做是中西结合的典范。他在《人间词话》中开宗明义地说:“词以境界为最上。有境界则自成高格,自有名句。”“有有我之境,有无我之境”,“有我之境”强调一个“隔”字,如雾里看花,形成人工雕琢的刻意与执著,而“无我之境”注重“不隔”,所谓水乳交融,体现出浑然一体、天人合一的通达与豁然。

按照有关学者的说法,如果依据虚与实、有限与无限、瞬间与永恒统一程度的高低来衡量的话,意象应该具有三层境界:(1)情景交融(形象与内涵的契合,物我两在);(2)言(形象)有尽而意(内涵)无穷(物忘我存);(3)浑然一体,巧夺天工(物我两忘)。中国传统美学追求“神似与形似”的结合、“似与不似之间”的平衡,崇尚艺术形象的“言外之意,弦外之音”,这对我们理解电影意象(画面声音和视听表象)的潜在情理、意义和价值,具有十分重要的借鉴意义。

除王国维之外,东西方美学还在电影中交汇,其交汇点就是苏俄电影大师爱森斯坦。爱森斯坦经过对东方文学(骈文和俳句)、文体形式和修辞手法的深入研究,认为与电影的影像和语言更接近的是形象文字(以象形文字为主的中文和日文等东方主流语言),而不是拼音文字(拉丁字母构成的英、法、德、西、意等西方主流语言)。他甚至引用林语堂的《吾土吾民》中的论述说:“我迷恋中国水墨风景画的意象(象征),在那里鲜花不仅仅是鲜花,而且同时又是挚爱的比喻(还赋予了一种特别诗意化的张力和悸动)。同样,中国人用不同风格的书法笔画来描摹鲜活的自然现象,让我佩服不已。”[11]

其实,与电影艺术相通的不仅仅是中国的象形文字,中国古典诗词和古典绘画的意象表现手法更接近于电影语言的表达。例如唐代诗人柳宗元的《江雪》(“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”),不但具备绝妙的空间影像和镜头感(经典的镜头组接:大全景[千山和万径]、全景[寒江孤舟]、中景[蓑笠]和近景特写[翁]),更重要的是具有超越空间的意境和韵味(无边的孤寂和无尽的严寒),生动刻画了诗人卓尔不群、迎风傲雪的高风亮节。至于马致远的元曲名作《天净沙》(“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家……”),则通过一系列经典意象的组接(类似于爱森斯坦的蒙太奇剪辑),传达出凄美、感伤的独特意境。

更为重要的是,中国电影的发展受到传统“意境”诗论与“气韵”画论的积极影响,使得中国电影具备一种独特而又美妙的东方品格,这与中国电影人的不懈努力是密不可分的。费穆的《小城之春》(1948)被认为是中国电影中运用意象和意境的典范,编剧李天济曾说,“作为一种艺术风格的追求,我在剧本中想营造一种苏东坡词中的那种‘多情反被无情恼’的意境”[12]。女主人公玉纹这样描述自己经常光顾的旧城墙:“一种无可奈何的心境,在这破败空虚的城墙上。”

郑君里在《画外音》中谈到《枯木逢春》(1961)对宋代张择端《清明上河图》的借鉴,画家“通过移动的视点把形形色色的景象有机地交织成一股不断的流,当我们的视线沿着长卷移动,我们所看到的视像跟电影的横移镜头十分相似”。《枯木逢春》的“送瘟神”段落“由于使用横移镜头,画面内容的复杂变化都为摄影机的横移动作所统一,交织为一体,收到一气呵成的效果。这些镜头同我国古典绘画以长卷形式表现广阔内容的原理基本上是一致的”。[13]同样,郑君里在《林则徐》(1959)的“送别”段落中,也运用一系列诗意化的镜头组接,表达了“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”的古典诗情画意。

吴贻弓在《城南旧事》中运用古老北京的意象(城墙、胡同、骆驼、秋千、小油鸡和《骊歌》等),准确而细腻地表达出“沉沉的相思”和“淡淡的哀愁”这一总体意境氛围。陈凯歌的《孩子王》(1987)也有意识地借鉴中国古典诗画意象和意境,通过云南山村的悠远和空灵,传达出中国文化博大精深又含蓄内敛的特质,使得现代精神与传统文化的决裂显得如此地艰难与残酷(烧荒的意象)。(https://www.xing528.com)

日本电影中东方民族意象的运用也是十分突出的,对日本浮世绘意象的借鉴和对川端康成小说意象的银幕转换就是非常典型的例子。以樱花为象征意象的日本文化历来崇尚一种转瞬即逝的纯美和绚烂,一种冰清玉洁的淡漠和冷艳。这在野村芳太郎改编的《伊豆的舞女》(1954)、大庭秀雄改编的《雪国》(1965)、增村保造改编的《千鹤》(1969)和市川昆改编的《古都》(1980)中都有集中的体现。而日本新生代导演岩井俊二也在《情书》(1995)、《四月物语》(1998)和《关于莉莉周的一切》(2001)等影片中继承和发展了日本电影的传统意象理念。

更经典的例证来自于沟口健二的《雨月物语》(1953),这部根据两则日本寓言式幻想故事改编的电影,不但充斥着纯粹的东方式意象和隐喻,而且体现了丰富、深厚的哲学与社会性主题。特别是源十郎夫妇和藤兵卫夫妇四人在迷离的湖上行船的段落、源十郎与女鬼缠绵的浪漫段落、源十郎浪子回头与死去的妻子团聚的超现实段落,都是东方(日本)美学意象非常电影化的体现,也成为东方(日本)电影最引人注目的标识。

深受孔子儒教和老庄哲学影响的韩国文化也不可避免地反映在当今的韩国电影创作当中。金基德电影中“水”的意象(《漂流浴室》和《春夏秋冬又一春》)、“弓”的意象(《收信人不详》和《弓》中“恨的武器”与“爱的乐器”)体现出强烈的民族文化倾向(特别是对于曾留学法国的他而言)。而许秦豪的《八月照相馆》虽然在影像意象上离不开对安东尼奥尼的《放大》的借鉴,《春逝》在声音意象上离不开对科波拉的《谈话》的借鉴,但就其影片的精神实质而言,仍然是典型的东方式感悟与体验,透露出禅意和东方诗画的悠远宁静,风花雨雪和自然天籁的意象当中弥漫着哀而不伤的丰富意蕴和悠长意味。

以阿巴斯·基亚洛斯塔米为代表的伊朗电影则经常出现“道路”、“微风”和“流水”这些电影意象。《橄榄树下》(Through the Olive Trees,1994)中“之”字形上坡路上的三次奔跑成为阿巴斯电影简约、深邃而永恒的意象,《我朋友的家在哪里》、《生生长流》和《樱桃的滋味》也持续运用了这些意象,并升华为东方电影重要的视觉图腾。

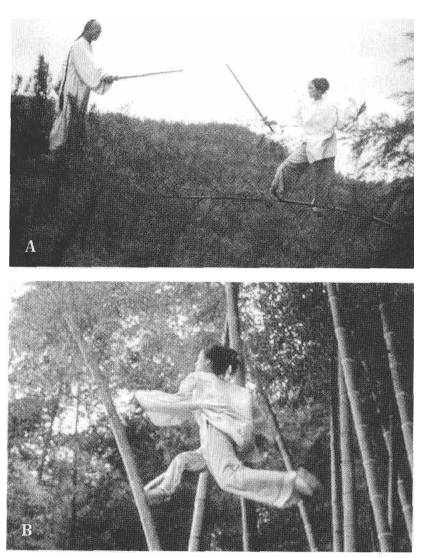

李安为华语电影赢得第一个奥斯卡最佳外语片奖的《卧虎藏龙》,在中国传统的武侠片中融入了浓郁的东方神韵和山水意境。其中,最为人称道的无疑是“意乱情迷的竹林戏”。“因为竹林的光影晃动,变化多端,不但提供了前景、背景眼花缭乱的视觉动感效果,同时又能产生一种浪漫、婆娑的诗意。”李安曾谈到自己去江南采景获得的灵感:“当时正值清明,山色苍翠,江水茫茫,人在山腰,却平视白云舒卷,如置身在一片白茫青葱的温柔与缱绻之中,景色时有时无,真是山在虚无缥缈间。”[14]正是这种蕴含着典型的中国传统诗画意象的情景交融,使《卧虎藏龙》成为一部雅俗共赏、东西咸宜的电影杰作,也大大提升了中国武侠片在世界影坛的地位。

图8-13 《卧虎藏龙》中的竹林戏

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。