| 第一节 形象、意象与符号 |

亚里士多德声称:“心灵的思索离不开形象。”鲁道夫·阿恩海姆也说:“每一件艺术品都必须表现某种东西。这就是说,任何一件作品的内容,都必须超过作品中所包含的那些个别物体的表象。”[1]卡尔·荣格认为,所谓的“集体无意识”就是原型和原始意象的存储库。所有艺术(包括电影在内)都离不开形象,这些形象绝不仅仅是物理表象,而是包含着情感和思想的特殊形象,也就是荣格所说的“意象(imagery)”。

形象指一切物质性的外在物理表象。形象是一种外在的、单一的和形而下的具象,具有客观性叙写和描述性倾向。而意象则专指一种特殊的表意性艺术形象。意象是主观化的形象,是被赋予了强烈情感和理性价值的形象。意象既具有自身个别而外在的形象性,又具备普遍内在和形而上的抽象性,具备主观性的情感和知性倾向。深受中国古典诗歌与哲学影响的意象派诗人艾兹拉·庞德曾将“意象”定义为“一个理智和情感的复合物”。意象在中国古代画论中也经常被称为“意造之象”、“尽意之象”、“寓意之象”。艺术作品中的叙述形态、故事结构(神话寓言)、人物、场景、情境氛围和道具细节等都可以成为某种意象。

“能指(signifier)”和“所指(signified)”是索绪尔的语言学的两个基本术语。按照索绪尔的说法,任何语言符号都是由“能指”和“所指”构成的,能指”指语言的声音形象,“所指”指语言所反映的事物的概念。“符号”在这里被界定成抽象和主观性的情感意识、思想理念和其他心智概念。语言学与符号学曾被麦茨等人应用到电影的研究当中,并取得过相当可观的成果。我们在此可以借用电影符号学的说法,形象和意象都是某种符号,但形象注重自己的物质性范畴(声画时空),而意象则更强调自身形象所代表的精神性含义(抽象意味)。意象就是形象化的符号和符号化的形象,也可以说是抽象化的形象和形象化的抽象。

语言学和符号学认为,语言文字的“能指”与“所指”是异体的,即语言文字作为叙述和描绘性符号必须通过想象形象产生意义,而语言文字作为概念和议论性符号则可以直接产生意义。电影视听语言与文字语言的根本不同在于:电影视听语言的能指与所指是同体的,即视听形象本身就包含了符号意义。也就是说,电影的意象必须以形象作为依托,而电影的形象只有在被赋予了符号价值之后,才能够成为具有表意价值的意象。

图8-1 古埃及象形文字

苏联电影大师爱森斯坦一直对象形文字、表意文字和日文片假名(中文方块字的变种)非常着迷,原因就在于它们与电影意象密切相关。与当今西方世界普遍使用的拉丁字母拼写不同,古代的象形文字(如古埃及象形文字和中国的甲骨文、象形篆字)具有“能指”与“所指”同体的特性,中国的汉字和日文片假名至今都保持着形象与符号(意义)相当程度的统一,这一倾向直接影响到与文字语言相关的传统书法艺术和绘画艺术。正是基于对东方艺术(文字、书法和绘画)的“能指”与“所指”、形象与符号高度统一的深刻认识,爱森斯坦才坚持认为电影艺术的本质更接近于东方艺术。

图8-2 中国甲骨文(https://www.xing528.com)

据《爱森斯坦自传》记载,1929年爱森斯坦在巴黎索邦大学提出了他一生最为得意的“理性电影(intellectual cinematography)”概念、“情感和理性的意象(弦外之音和含蓄之意、暗示和隐喻)理论(the theory of emotional and intellectual overtones)”,以及“从命题到影像;从影像到理念(from the thesis to the image;from the image to the concept)的体系”。[2]从中可以看出,爱森斯坦对意象的界定与庞德的说法极为相似,而所谓“从命题到影像;从影像到理念的体系”,也相当于上述的符号化的形象与形象化的符号。

与爱森斯坦形成呼应的是丹麦电影大师卡尔·德莱叶,他认为“走向抽象的最短之路就是把思想化为象征符号的简化途径”。马塞尔·马尔丹也说:“电影画面含有各种言外之意,又有各种思想延伸。”而阿贝尔·冈斯干脆就说:“构成影片的不是画面,而是画面的灵魂。”也就是说,真正确定电影艺术价值的不是画面(视听)形象,而是画面(视听)意象。

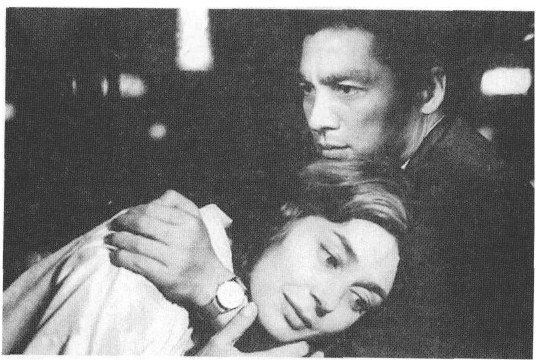

阿兰·雷乃的《广岛之恋》与《去年在马里昂巴德》可以作为非常典型的例证。《广岛之恋》的基本视听形象包括具象化和表象化的日本广岛和法国内维尔,而影片的符号(理念)则涉及战争与毁灭、爱情与回忆。通过形象与符号的组合,核弹受害者的照片、熟睡情人抽动的手指和做爱时汗如雨下的身躯等成为含义极为丰富的电影意象。同理,《去年在马里昂巴德》虽然在一定程度上淡化(抽象化)了意象的物理表象特性(例如不知名的场景和人物、不确定的叙事和回忆),但其效果恰恰强化了意象的符号(理念)成分,使影片具有更强的思辨色彩和更深的哲理意味。难怪罗伯-格里耶要将《去年在马里昂巴德》称为“笛卡尔式”作品,认为影片表达了“人类史上的最高理性”。而阿兰·雷乃则干脆将影片制作者的意图解释为“唤起人们的觉醒,让他们离开这坚实的大地”。[3]

图8-3 《广岛之恋》画面

惊悚大师希区柯克曾说:“就导演的表现对象而言,银幕形象的设置呈现绝不应该是一种实在的处理方式。绝对不是!通过对电影化技巧的适当运用,导演能够获得任何需要的影像,可以得到想要的一切。导演需要的影像和导演能够获得的影像这两者之间并没有必然的逻辑联系,也没有捷径可走。大部分影片无法达成精准效应的原因之一就是在电影产业中懂得什么是意象的人太少了。”特吕弗也赞同这一说法,他进一步阐释说:“‘意象’这一说法非常恰当,因为我们想说的是:要传达暴力的感觉不一定非要拍摄某些暴力场面,真正应该拍摄的是那些能够表现暴力的东西。”他指出:“有一个例证就是《西北偏北》的开场段落场景之一,坏人开始在客厅中修理加利·格兰特。如果你在剪辑台的小银幕上慢速地仔细检视这个场景,你就会发现坏人根本没有对加利·格兰特作出什么激烈的举动。但放映在电影院的大银幕上,一系列快速变化的画幅和有些晃动的摄影镜头创造出一种残酷和暴虐的感觉。”希区柯克补充说:“更精彩的一个例子出现在《后窗》中,当坏蛋冲进詹姆斯·斯图尔特的房间把他扔出窗外的时候。起先,我按照完全写实的手法拍摄了整场戏,但整场戏没有说服力、效果不佳。所以我又拍摄了一系列特写,包括挥舞的手臂、斯图尔特的脸部和他的腿部等,然后我将所有这些按照适当的节奏交叉剪辑在一起,最终的效果非常到位。”[4]当然,最经典和最完美的例证无疑还是《精神病患者》的“浴室谋杀”段落(行凶的短刀实际上根本没有接触过受害者的身体,却造成极度恐怖的残杀效果)。在《后窗》和《精神病患者》的这两个场景中,希区柯克都选择用带有抽象意味的打斗和谋杀的意象(近景特写和剪辑节奏造成的感觉冲击)替代具象化影像(形象),极大地调动了观众的情感投入和知性想象,最终达到了精彩绝伦的银幕效果。

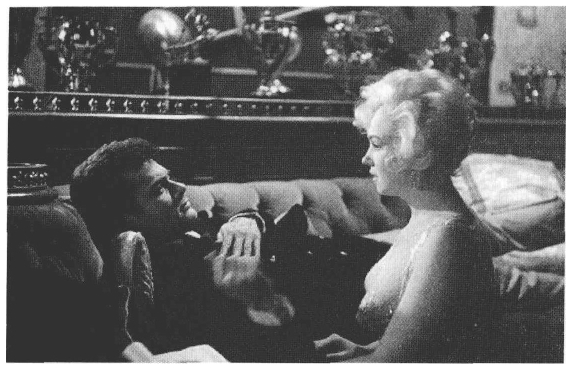

如果把日常生活的景象当做形象,电影视听语言就可以看做是意象,而具有意象价值的电影视听语言则来自于对现实生活的提炼升华和象征转义。比利·怀尔德的经典喜剧片《热情似火》(Some Like It Hot,1959)中的“游艇客舱的勾引”那场戏,性感女神玛丽莲·梦露热吻躺在沙发上的托尼·寇提斯,前景的寇提斯还在尽力假装所谓的“性冷淡”,而后景中他的一只脚却翘得越来越高,导演奇思妙想的意象表达让人叹为观止。[5]

图8-4 《热情似火》画面

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。