| 第四节 看与被看的多重视点 |

如果说多视点往往是一种平行关系的话,多重视点无疑就是一种从属关系,这也就是两者的根本区别。多重视点指的是视点后面的视点、观看后面的观看,即所谓“螳螂捕蝉,黄雀在后”。看与被看的多重视点包括两个部分:客观与主观的双重视点;看与被看的双重及双重以上的视点。

一般认为,电影当中至少存在三重视点(观看关系):(1)观众(视点)观看银幕;(2)摄影机(视点)观看演员和他们的动作;(3)角色(视点)之间的互相观看。电影的这三种观看都受到第四种观看(影片制作者的“观看”)的终极操控,而观看电影的这过程可能同时混合了观众、摄影机和演员(角色)这三种视点。众所周知,无处不在的正/反打镜头体现“看”与“被看”的经典缝合关系(男人色迷迷地观看,接下来的镜头就是一个漂亮性感的女人)。法国电影理论家丹尼尔·达扬(Daniel Dayan)认为:视点的缝合关系不但掩盖电影的形式,而且还隐藏电影的意识形态(操纵性)。

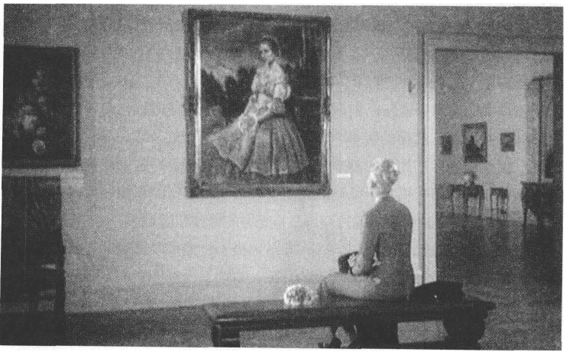

图7-8 《迷魂记》中画廊场景的多重观看

希区柯克的《迷魂记》中的画廊场景准确地诠释了经典的多重视点(观看):正陷入情网的侦探斯科蒂(詹姆斯·斯图尔特饰)注视着那个坐在展厅中央的自己心仪的女人,而女人似乎是在浑然不觉地欣赏一幅古代女人的油画肖像。画里画外的鲜花、两人的发式显示出两个女人有着只可意会的神似,这更强化了斯科蒂的情感投入(也更强化了观众对他的认同)。斯科蒂、画廊中的女人和油画上的女人三者之间形成了银幕上的双重观看,再加上观众的第三重观看,多重观看(视点)的从属关系得以确定,也就是说画廊女人的观看(视点)从属于斯科蒂的观看(视点),而斯科蒂的观看(视点)决定和限制了画廊女人的观看(视点),也就是赋予了她观看(视点)的意义。因为斯科蒂观看(视点)下的画廊女人的观看(视点)已经不再是一种客观的观看(视点),而成为了带有斯科蒂主观色彩的观音。

希区柯克的《后窗》也是如此,由于所谓的谋杀案是经过摄影记者斯图尔特的观看(视点)过滤的,其真实性就带有相当程度的不确定。这种不确定又进一步刺激了观众的好奇心,观众不但想知道谋杀案是否属实,而且想验证早已被观众认同的主人公斯图尔特到底值不值得信赖。这样一来,多重视点的从属关系就一步步地将观众诱导进一个看与被看的关系网络之中,情不自禁,又难以自拔。

观看的欲望源自人类与生俱来的好奇心,希区柯克就认定“电影是一种观淫(观看)的形式”,“不管你是谁,都无法抵抗观看(的诱惑)”。[11]大卫·林奇也说:“我确信所有人都是偷窥者,这是侦探工作的一部分。我们都想获知秘密,都想知道那些窗户后面在发生什么。”

迈克尔·鲍威尔的《偷窥狂》(Peeping Tom,1960)权威地定义了“观淫(voyeurism)”一词。马丁·斯科西斯甚至认为《偷窥狂》和《八部半》包含了有关电影导演艺术的一切要素。《八部半》涉及娱乐世界的人际交往和心理结构的剧作模式,而《偷窥狂》则涉及导演创作的深层心理过程,即导演指挥演员表演并站在摄影机后面的阴影中观看的感受和判断。影片中,马克·刘易斯是伦敦一家电影制片厂的摄影助理,他令人恐怖的业余爱好是杀死精心选择的女人,并用自己的摄影机拍下她们临死前最恐惧和最绝望的影像,而马克则在重复作案和反复观看这些影像的过程中获得无穷的快感和满足。

《偷窥狂》的开场镜头是从一个16毫米摄影机的取景器拉开,并透过取景器的画框完整记录了马克谋杀女人的过程,将观淫(观看)的主旨开门见山地表现出来。《偷窥狂》几乎与希区柯克的《精神病患者》同时诞生,《精神病患者》受到热烈的追捧,而《偷窥狂》则因为对于观淫心理的深刻揭露和对犯罪事实的残酷直面,遭到评论界和观众的冷眼,鲍威尔这位执导过《红菱艳》之类名作的大导演几乎因此而断送了自己的创作生命。由此可见,观看是人类的天性,而对于这种天性的探寻(即对于观看的观看)则有可能具有致命的危险,马克最后的自杀和导演生涯的断送都可以看做是某种关于观看(观淫)的隐喻。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图7-9 《偷窥狂》开场的主观镜头

如果说《偷窥狂》是运用多重观看来探讨观淫本身(注重人类的心理意识层面)的话,安东尼奥尼的《放大》则是借助多重观看(视点)来探究存在的真实性(注重质疑理性的哲学本体思考)。发生在观众眼前的谋杀案由于摄影师主人公观看(视点)的介入,变成了疑云重重、真假难辨的悬案,最后连摄影师本人也云里雾里,不知所以然。真理的相对性如《罗生门》一般扑朔迷离,以至于安东尼奥尼在影片结尾用一场化妆小丑的无实物网球表演赛来加以说明,多重观看对理性和真实观念的颠覆性冲击可见一斑。

面对公寓楼房东满屋子的偷窥监控画面,《偷窥》(Sliver,1993)的女主演莎朗·斯通惊奇万分地说:“我们好像是在扮演上帝”。毫无疑问,关于观看的观看的确能够产生像上帝一样控制他人的快感,但成为上帝的代价却是毁灭自己,这似乎又是人类无法承受的悖论,所以就有了电影艺术(在让自身逃避毁灭的同时体验假扮上帝的快感)。

应该说,主观视点与客观视点都有各自的优势与劣势。所以,为了最大限度地发挥电影艺术的潜力,导演大师们经常会将主、客观视点综合起来加以运用,也就形成了主、客观视点之间和看与被看之间立足点的变换。尽管希区柯克、鲍威尔和安东尼奥尼都在试图让观众靠近影片主人公的主观观看视点,但包含主人公在内的另一重客观观看视点也必须存在,因为主、客观双重观看视点之间分离与重合、对立与统一的辩证关系,才是这些影片最重要、最核心的创意点。

其实,冷眼旁观的客观观看与专注投入的主观观看之间,既可以是并行不悖的平行视点,也可以是彼此涵盖的从属视点。而双重(或多重)视点之间的变化和转换,则能够增加暧昧性,削减确定性,在叙事表达和人物塑造上构建更复杂的层面和更深刻的维度。大卫·里恩的《远大前程》的开场镜头就从小皮普进入墓地的客观视点,流畅自如地转换成小皮普看见“树枝嘎嘎作响、树叶被吹落”的主观视点。伊利亚·卡赞的《洋娃娃》(Baby Doll,1956)和莱昂内的《好坏丑》都有从客观视点向主人公主观视点过渡的双重观看。[12]

主观与客观双重视点可以依据心理和情绪的变化而混合使用、自由转换,被广泛运用到现代主义和后现代主义电影之中,如《广岛之恋》中女主人公关注日本情人和德军情人的视点,《八部半》中男主人公关注梦境和幻想的视点,《欲望的隐晦目的》中男主人公关注分裂的女主人公红杏出墙的视点,以及《穆赫兰大道》中两位女主人公身份错位的视点等等,多重视点及其变化产生了暧昧、多义和模棱两可的意味。

电影叙事学研究者认为:“电影的复调性、它的能指深度使它与一般的书写叙事的主导情形相反,电影的基本叙述者,即大叙述者的声音,与第二叙述者,即次叙述者的声音的重叠没有一定之规。”[13]这里所谓的大叙事者应该理解为电影的叙述视角,而第二叙述者则是电影的影像视点,两者虽然不尽相同,但叙述视角要依赖影像视点来最终实现则是不争的事实。《公民凯恩》中的《新闻简报》就是叙述视角和影像视点两者的重合,与《一千零一夜》中山鲁佐德的叙述(影像视点)最终取代有关国王的叙述(叙述视角)相仿。

爱因斯坦的时间同时性概念(狭义相对论和光速)认为“任何事件都没有一个优先视点”,此一说法消解了上帝视点(泛视点)的合法性,也为复合性多视点与多重视点提供了存在的依据。其实,多视点(并列)与多重视点(从属)的复合性互动关系在现代小说中早就不是什么新鲜事了,乔伊斯的《尤利西斯》、卡夫卡的《城堡》和贝克特的《莫洛伊》都是这方面的名作。

《莫洛伊》(Molloy,1947)是爱尔兰裔剧作家塞缪尔·贝克特进行的法语实验小说创作的巅峰之作,涉及无法确认的双视点和双重视点:两位主人公分别是寻找母亲的莫洛伊(一次回归母亲王国的俄狄浦斯之旅,代表非理性的酒神精神)与追踪莫洛伊的侦探莫兰(Moran,一次回归本真自我的发现之旅,代表理性的日神精神),莫洛伊和莫兰的视点持续互动(即平行又重叠,甚至相互涵盖),两个人互为表里,又从各自的视点观看对方,由此暗示出他们既可能是两个人,也可能是同一个人的两个人格侧面。通过这种复杂而玄妙的视点关系,小说既描述了主人公寻找自我的真实过程,也记录了作者构思和创作小说的心路历程。《莫洛伊》与其他现代主义文学作品一起,对日后的《精神病患者》和《剃刀边缘》(Dressed to Kill,1980)这类涉及多重观看与人格分裂主题的影片产生了重大的影响。

大卫·林奇的《穆赫兰大道》同样是运用多重视点构筑的迷梦综合体:从乡下来到好莱坞追寻明星梦的贝蒂,意外邂逅了因车祸失忆的神秘女人丽塔,贝蒂在帮助丽塔探寻背后真相的过程中遭遇了一系列怪异、荒诞的人物和事件,而这一切不但丝毫未能厘清她们神秘的背景,反而将她们的身份进一步推向了迷乱与虚无的境地。著名影评家罗杰·艾伯尔特(Roger Ebert)认为:“这部影片就是催眠:观众被诱入一桩桩看似相互关联、其实毫不相干的事件,而在这之前人物就开始像万花筒的折射一样断裂和重构。《穆赫兰大道》不像《失忆》,如果你观看《失忆》足够仔细,你还有希望破解谜局。而《穆赫兰大道》根本就无法破解,甚至可以说它压根儿就没有谜局。”[14]影片中大量的叙事情节都是通过贝蒂和丽塔两人的主观视点来呈现的,带有强烈的主观性和不确定性。而由于丽塔失忆和贝蒂梦境元素的介入,两人的身份更显暧昧与迷乱,进一步将两个主观视点的怪诞与不确定性推向极致。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。