| 第二节 内容与形式的对立和统一 |

“内容决定形式”也好,“形式即是内容”也罢,电影导演艺术风格的核心始终是内容与形式的关系,即在两者对立统一的辩证关系中达致平衡、和谐和通融。其实,拍什么(内容)固然重要,但怎么拍(形式)如果不是更重要的话,也至少是与拍什么同样重要。用埃里克·舍曼的话说,“形式的选择也许会反过来影响内容的发展”。[3]当然,选择最合适(理想)的形式表现最适当(贴切)的内容,是最重要的,而导演艺术成败的关键(影片优劣的根本标志)也正在于此。

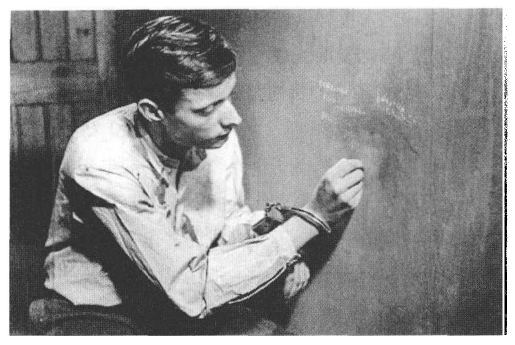

安德烈·塔尔科夫斯基在《雕刻时光》一书中说:“布列松可能是电影史上唯一能将事先形成的观念,完美融合于完成作品中的人。据我所知,在这一方面从未有人像他这样坚持。”布列松一生坚持不懈的奋斗目标就是把影片“建筑在空白、静寂和静止之上”。在《乡村牧师日记》(Journal d’un curéde campagne,1951)、《死囚越狱》(Un condamnéàmort s’est échappéou Le vent souffle oùil veut,1956)和《扒手》(Pickpocket,1959)等影片中,布列松选用最简单、最朴实和最直接的表现形式,与影片所要表达的内容天衣无缝地结合在一起,真正做到了内容和形式的完美统一与融合。无论是对牧师外在传教活动和内心世界之间的矛盾的刻画,还是对死囚越狱过程的完全纪实性的描写,抑或是对扒手细腻微妙的心理活动的展现,都透露出布列松对电影导演艺术的卓越掌控能力。

图5-1 《死囚越狱》画面

另一位电影风格大师米开朗基罗·安东尼奥尼也是如此。从《奇遇》、《夜》、《蚀》到《红色沙漠》,安东尼奥尼始终关注人与人之间的冷漠、无情和难以沟通,即便是两性做爱也缺乏眼神和语言的交流。他运用叙事上非逻辑性的中断(《奇遇》)、视觉形象上的障碍和隔绝(《奇遇》中的岩石和火山,《夜》和《红色沙漠》中的廊柱和门窗)以及蒙太奇段落的空旷与荒芜,以一种看似不经意的淡漠和慵懒的形式手法,不动声色地实现了影片主旨的完善表达。

安东尼奥尼在1967年元旦的《纽约时报》上说:“如果说有哪样是我经常做的事,那就是把镜头对准无生命的物体,而不是对着人物,使事物显得抽象,并说明人情是多么淡薄。”[4]影片《蚀》长达七分钟的空镜头蒙太奇尾声,可以看做是对这一说法的最精彩的诠释。这一经典而又奇特的蒙太奇段落既是一段无声的华彩,也是对传统叙事的一种颠覆(除了不了了之之外,根本没有所谓的结局),更是安东尼奥尼简约风格的极端体现。

斯坦利·库布里克是屈指可数的几位执著于不断开拓题材内容,又不断变化表现形式,并形成了多元化风格的电影大师之一。从黑色喜剧(《奇爱博士》)、科幻片(《2001年:太空遨游》)、暴力动作片(《发条桔子》)、古装史诗片(《巴里·林登》)、恐怖片(《闪灵》)到战争片(《全金属外壳》),库布里克的创作几乎涉及了所有重要的电影类型和题材内容。而尤为难能可贵之处在于,库布里克既为每一部影片寻找到了迥然不同又十分贴切的表现形式,又充分保持了其自身一以贯之的风格特征。这不能不归功于库布里克对于电影形式与内容的相互关系的深刻理解。(https://www.xing528.com)

图5-2 《蚀》尾声的空镜头画面

埃里克·罗麦尔说:“形式才能探掘深度,才能孕育形而上层面。”也正是基于对电影形式的深刻理解,香港导演王家卫的电影永远弥漫着一种幽怨感伤、顾影自怜的小资格调。《花样年华》(In The Mood for Love,2000,英文片名为《恋爱心境》)中的“失之交臂”段落,其视觉动作上的一静(梁朝伟的静态)一动(张曼玉的动态)、街灯下的烟雾、慢动作,以及画面色彩和服饰,与听觉上的拉丁乐曲和圆舞曲节奏,共同营造出一种浪漫、感伤的氛围,而这种综合性的视听形式感又进一步强化了影片的内容主旨,强化了形式主导内容的影片风格特质。

应该说,电影风格的最终形成取决于影片内容与形式的相互选择和契合,而这种选择和契合又大致包括两个方面,其一是表层的视听元素,其二是深层的叙事结构内涵。

在视听元素方面,一个突出的因素是导演对于胶片的选择。希区柯克在拍摄了一系列彩色片之后,竟然在1960年推出了黑白片《精神病患者》,将黑色、惊悚、恐怖和精神变态的影片主旨表达得淋漓尽致。斯科西斯的《愤怒的公牛》以黑白画面的诗意笔调描写黑暗内心世界的愤怒和暴虐,小栗康平的《泥之河》(Muddy River,1981)则用黑白影像描绘战后日本底层民众贫困而屈辱的生活。斯皮尔伯格坚持认为,自己心目中的纳粹集中营对犹太人的大屠杀永远只能表现为黑白两色,所以《辛德勒名单》(Schindler’s List,1993)只能拍成黑白电影,只有小女孩的红外套那一抹象征希望和生机的红色。而在听觉元素上,卓别林的《摩登时代》特意选择使用无声片形式,新藤兼人的《裸岛》(选用黑白胶片拍摄)也在对白处理上简约到默片的程度,充分体现了影片内容与听觉元素的完美匹配。此外,特里·吉利姆的《十二猴子》(Twelve Monkeys,1995)使用大量的广角镜头甚至鱼眼镜头,造成视觉影像上的畸变(类似于《卡里加利博士的小屋》的场景设计效果),奥利弗·斯通的《天生杀人狂》将MTV、动画、电视新闻、黑白画面,以及各种变形、变色的影像强行组织在一起,使疯狂的视听形象与病态的叙事内容形成完美的契合。

在深层的叙事结构内涵方面,格里菲斯的《党同伐异》使用四个线性故事的交叉叙事结构,展现了人类不宽容的主题;黑泽明的《罗生门》选用相互矛盾的叙述视角,表达了真理的相对性与暖昧意味;安东尼奥尼的《奇遇》运用非逻辑的情节转换与反模式化的叙事中断,强化了现代生活的混乱与人们之间的隔膜;而曼彻夫斯基的《暴雨将至》则运用非缝合的三段式环形叙事,隐喻生命的轮回和暴力的宿命。此外,伯格曼的《野草莓》、阿兰·雷乃的《广岛之恋》和费里尼的《八部半》,采用心理和精神性叙事结构,揭示了内在世界的丰富与复杂;奥尔特曼以《纳什维尔》和《短片集》(Short Cuts,1993)的多点复合叙事,表达了其社会政治立场;科波拉的《现代启示录》套用康拉德的《黑暗之心》中“逆流而上”的叙事寓意,直面战争的疯狂和恐怖;阿布拉泽的《悔悟》(Repentance,1984)借用超现实色彩的叙事形式,表达了对政治的讽喻和鞭挞;汤姆·提克威的《疾走罗拉》则套用闯关游戏的叙述模式,展示了命运与机缘的微妙互动。所有这些,都在形式与内容的辩证关系当中找到了精妙的平衡点与契合点,从而造就其独特而鲜明的电影风格。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。