| 第一节 单一镜头(长镜头和段落镜头) |

1916年,大卫·格里菲斯在规模空前的《党同伐异》(Intolerance)中用单一镜头展示了古巴比伦叹为观止的终极盛筵,爱森斯坦的《伊凡雷帝》(1944)也在臣民恭请沙皇还驾莫斯科的单幅画面(前景为伊凡的头部特写,后景是蚂蚁般绵延不绝的民众)中精彩演绎了俄国沙皇与俄罗斯民众的复杂关系。

再来看看约翰·福特的《搜索者》(Searchers,1956),“拍摄于(美国犹他州)纪念谷,福特的镜头将渺小的人物置于画面的底部,他们骑马朝着摄影机走来,却完全被巨大的红褐色岩石拱座和天空支配着。福特喜欢在早晨或黄昏拍摄这一场景,因为这样可以赋予画面一种神奇和仙境般的质感,不妨称它为诗意化”。大卫·里恩的《阿拉伯的劳伦斯》中,英国上尉劳伦斯带领阿拉伯军队袭击土耳其军队取得辉煌的战果,劳伦斯受到英雄和神灵般的拥戴:漫步车顶、挥手致意的劳伦斯的影子投射到地上,狂热的部众追随着那个影子欢呼雀跃……

毫无疑问,单一镜头具有至高无上的价值,而单一镜头的构成却又包含了极为复杂的元素:(1)景别(特写、近景、中景、全景和大远景);(2)摄影机的位置和角度;(3)画面构图和构图的运动变化;(4)透镜的选择(标准镜头、长焦镜头和广角镜头)和景深;(5)焦点和焦点的变化,(6)光线和照度(高调和低调、光比);(7)色彩和色反差(彩色片),等等。单一画面的表现能力取决于上述元素的综合运用。

图3-1 《阿拉伯的劳伦斯》画面

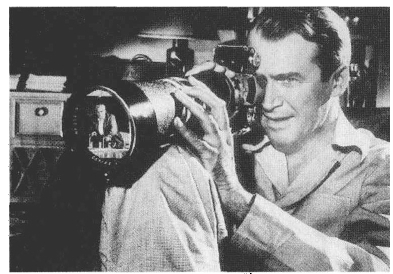

爱森斯坦、福特、希区柯克、黑泽明、里恩和科波拉都被称为视觉电影大师,他们擅长于将单一镜头的视觉表现力发挥到极致,也就是将各种元素进行自然完美的融合。譬如,希区柯克的《救生艇》(Lifeboat,1944)的开场就是海上一系列漂浮物的横摇镜头,将战争与海难的故事背景在单一镜头中言简意赅地交代得一清二楚。希区柯克曾说:“在那部电影(指《救生艇》)中,我想证明大部分影片都是用特写拍成的,它确实是一部没有场景的电影。”[5](希区柯克应该很清楚,德莱叶早在1928年的《圣女贞德》[The Passion of Joan of Arc]中就证明了这一点。)在《后窗》(Rear Window,1954)中,希区柯克故伎重演,从宁静的公寓楼后院缓缓摇到一个窗口,透过窗口,观众看到腿上打着石膏的詹姆斯·斯图尔特坐在窗边轮椅上睡着了,而他的怀中还抱着一架带长焦镜头的照相机,主人公的职业特征、性格和精神状态一览无余。

单一镜头的价值不但体现在画面的宏大张力和奇观效应(像《党同伐异》、《阿拉伯的劳伦斯》和《现代启示录》之类的“宏观学”电影)上,而且反映在一系列经典的“微相学”电影当中,最典型的例子就是丹麦电影大师卡尔·德莱叶的《圣女贞德》,全片大量采用近景特写镜头拍摄贞德、法官和僧侣,以及代表宗教权威的十字架和圣像等,将受难圣女的痛苦和绝望、宗教的愚昧和残酷淋漓尽致地呈现出来,其震撼性效果丝毫不亚于宏大的奇观画面。特别是圣女贞德那悲天悯人、普度众生的面容,已经成为电影历史上最令人难忘的脸庞之一。梅尔·吉布森的《耶稣受难记》(The Passion of Christ,2004)虽然增加了动作性和色彩,但展示基督替众生受难的极端血腥和残酷画面时,使用的仍然是德莱叶的“微相学”近景特写处理手法。

图3-2 《后窗》中,坐在轮椅上的詹姆斯·斯图尔特

图3-3 《圣女贞德》中贞德的脸庞

对东方艺术(特别是以浮世绘为代表的日本绘画)有着深入研究的爱森斯坦认为,日本浮世绘的风景花鸟画(如喜多川歌磨、葛饰北斋和歌川广重等)经常选取局部特写的方式(与西方绘画传统的完型宏大构图形成鲜明的对照),比如海浪的细部、树木的枝杈、花鸟和虫草等,在不完整的细节构图(绘画中的“微相学”)中形成张力,这种不完整和不和谐的张力往往超过了完型构图的张力。正是基于对深受中国传统绘画艺术影响的日本浮世绘艺术的准确理解,爱森斯坦不但在理论上深入阐释了东方绘画的视觉表现力,更重要的是在自己的电影创作中将类似的视觉表现力发挥到极致,造就了《战舰波将金号》、《十月》和《伊凡雷帝》中许多精彩绝伦的非完型、不规则局部(细节)特写镜头。

与德莱叶一样来自北欧的另一位导演艺术大师英格玛·伯格曼在《呼喊与细语》(Cries & Whispers,1972)中也运用了大量的特写镜头,细致深入、冷静客观地展示了同胞姐妹之间无法交流的绝望,许多情绪饱满而又意蕴深刻的面部特写镜头将她们的情感关系表现得惊心动魄,使观众产生强烈的精神和心灵震撼。“微相学”的特写镜头同样被应用到好莱坞的主流电影之中,迈克尔·寇提兹的经典影片《北非谍影》就曾经大量使用英格丽·褒曼面无表情却饱含泪水的脸部特写镜头,既展示了女明星美丽圣洁的脸庞,又传达出女主人公深陷情感漩涡、左右为难的悲剧性命运。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图3-4 浮世绘作品(A、B)和《总路线》画面(C、D)

图3-5 《俄罗斯方舟》画面

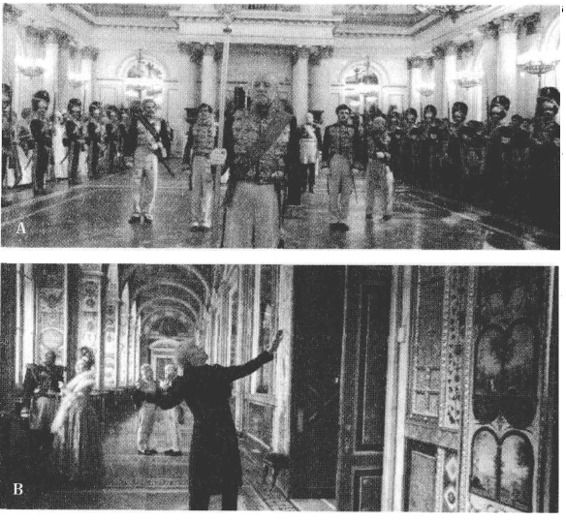

弗朗索瓦·特吕弗在与希区柯克讨论《绳索》一片时曾宣称:“每位导演都会受到一个梦想的诱惑,即将一部电影的所有元素连接成为持续运动的单一镜头。”[6]希区柯克曾经在20世纪三四十年代的英国和美国拍摄过许多极为卖座的主流商业电影,他甚至被好莱坞金牌制片人大卫·塞尔兹尼克称为“(从商业制片的角度上说)唯一可以完全信赖的导演”。但是,这个最具商业诚信的导演在第一次成为制片人(兼导演)的时候,却选择了拍摄在当时极具挑战和实验性的单一镜头电影《绳索》(Rope,1948),这不能不说长镜头梦想之于电影导演,就像赛壬的歌声之于古希腊英雄奥德赛一样,的确具有无法抗拒的魔力。由于当时90分钟的影片必须分割成9个镜头来拍摄完成(每本胶片只能拍摄10分钟),希区柯克巧妙地利用物体的遮挡和暗部黑场等方法来隐藏剪辑点,使整部影片看起来就像是一气呵成的单个镜头。2002年,俄罗斯导演亚历山大·索科洛夫利用新兴的数字摄影技术成功地将希区柯克以及其他电影导演的梦想变成了现实,这就是《俄罗斯方舟》(Russian Ark),将俄罗斯三百年的历史文化、数千名演员和一座精美绝伦的宫殿(冬宫埃尔米塔什)不可思议地纳入同一个长镜头之中,让人叹为观止,又欷歔不已。

在全面运用长镜头方面,匈牙利导演扬索和希腊导演安哲洛普罗斯应该是最突出的例子。米克洛什·扬索的《红军与白军》(The Red and the White,1967)、《静默的呼喊》(Silence and Cry,1967)、《冬风》(Winter Wind,1969)和《红色赞美诗》(The Red Psalm,1972)等影片都由为数不多的长镜头(段落镜头)组成,像梦幻舞蹈般行云流水的镜头调度和画面构图传达出强烈的动感韵律和美感诗意。而西奥·安哲洛普罗斯在《雾中风景》(Landscape in the Mist,1988)、《尤里希斯生命之旅》(Ulysses’s Gaze,1995)和《永恒的一日》(A Eternal Day,1998)等影片中将希腊的历史文化、国家的苦难和个人的创伤等以悲剧式的长镜头冷静又执著地表现出来(所谓“永恒的凝视”),形成强烈的视听张力。如《雾中风景》中女孩被强奸的长镜头,就是一个缓慢的横向移动加环摇的单一镜头,将实际发生的暴行隐藏在卡车车厢当中,使观众产生极具震撼力的联想。

进入21世纪,麦克·菲吉斯首先在《时间密码》(Time Code,2000)中进行了分割画面展现四个共时性空间的单一长镜头的先锋性尝试,在时间一致的前提下表现四个不同的空间(它们有时也相互重叠)。而新锐导演罗德里格·加西亚的《九条命》(Nine Lives,2005)则用九个单一的长镜头(段落镜头)展现了九个不同女人的生活片断,形成一部多声部、多主题的电影化交响曲。

意大利新现实主义主将罗贝托·罗西里尼说过:“在‘蒙太奇’镜头中,需要把事件切碎。当镜头很短时,很难加入很多因素,你需要分割本属于一个整体的事物。”“我喜欢长镜头,因为在一个长镜头中你可以放入很多东西。你可以在其中建立气氛,例如细节和情绪、思想中的片断,以及空间上的广度。”[7]实际上,希区柯克、罗西里尼、特吕弗、扬索和安哲洛普罗斯对于长镜头梦想的执著,都来自于对生命过程和时空统一体的迷恋。长镜头使观众意识到,人类对时间的流逝无能为力(所谓时间的单向性,除非达致爱因斯坦的时光倒流),而这种无奈与宿命感又生发出无尽的悲哀和绝望,所以才有“逝者如斯夫,不舍昼夜”的哲学式喟叹。著名的实验电影《波长》(Wavelength,1967,迈克尔·斯诺导演)就以一个长达45分钟、缓慢推进的长镜头表达了时空的整体性和时间的一去不复返,算是长镜头抽象表意的极端例证。

其实,全景长镜头像画卷一样横向平行移动(跟拍)渐次展开(定点透视因镜头的运动而流变成散点透视),跟中国古典名画《清明上河图》和日本“能乐”的时空叙事民族特色有着极大的相似性。日本电影大师沟口健二在《雨月物语》(Tales of Ugetsu,1953)的“源十郎回家”段落使用的长镜头就被称为“单一镜头主义(全景主义)”,即在同一镜头内实施时空暗转(还实现了从现实到超现实的转换),安哲洛普罗斯和索科洛夫深得其真传。

图3-6 《清明上河图》局部

图3-7 《雨月物语》画面

米哈依尔·卡拉托佐夫的《燕南飞》(The Cranes Are Flying,1957)的“车站送别”段落运用一个大范围横移的长镜头展示站台上的生离死别;奥逊·威尔斯的《历劫佳人》(Touch of Evil,1958)开场3分钟的长镜头创造了美墨边境诡谲而致命的黑色电影氛围;特吕弗在《四百下》(Les Quatre cents coups,1959)的结尾设计的小安托万逃离少管所奔向大海的长镜头表现了自由的解放感和无所依傍的茫然;戈达尔的《周末》(Week End,1967)运用5分钟的客观长镜头将交通堵塞导致的外界混乱与心理狂躁表现得淋漓尽致;谢尔盖·邦达尔丘克的《战争与和平》(War and Peace,1968)同样用移动的长镜头表现帝俄时代上流贵族的豪华舞会,精彩地引出女主角娜塔莎的出场;《闪灵》结尾,怀旧歌声中缓慢推向墙上合影的长镜头有着相当暧昧的含义;而塔尔科夫斯基的《乡愁》(Nostalgia,1983)的主人公秉烛穿越空水池的长镜头具有宗教般的超越与神圣感;德·帕尔玛的《蛇眼》(Snake Eyes,1998)开场则运用长达13分钟的长镜头调度,将迫在眉睫的命案描摹得有声有色又扑朔迷离。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。