| 第二节 电影空间 |

电影时空是三维空间加上作为“第四维空间”的时间,与爱因斯坦的“四维空时”概念相当。电影化的时空应该理解为,电影的时间是空间化的时间,电影的空间则是时间化的空间。也就是说,时间和空间这一组二元对立的元素同样置身于一种辩证关系之中。电影被称做“活动的影像(moving image)”,“影像”首先便决定了电影所具有的空间形式,而“活动”则暗示了电影的时间维度。因此,查希里扬断定:“造型形象在时间上的发展——这就是电影的基本特性。”

安德烈·戈德罗和弗朗索瓦·若斯特在《什么是电影叙事学》中说:“实际上,尽管时间是影片画面的一个基本的、本质性的参数,空间还是以某种方式先于时间……只有当人们将第一个画格(它已经是空间)连接到第二个画格(它也已经是空间),时间才能够生成。”[3]也就是说,空间表现在画格上,时间存在于画格间。电影空间具有具象性(视听感受倾向),而电影时间则是抽象性(心智体验倾向)的。

电影空间是体现在银幕画面(二维平面)上的现实(物理)空间,由画面空间的横轴(X-Axis)、竖轴(Y-Axis)和纵深轴(Z-Axis)形成平面银幕上的三维立体幻觉。这样就形成了各种不同的画面方向:横向(从左到右、从右到左)、纵向(从上到下、从下到上)、纵深向(从前到后、从后到前)、对角向(从左下角到右上角、从左上角到右下角)和对角纵深向(从右上角后景到左下角前景、从右下角前景到左上角后景)等等。

电影空间分为画内空间与画外空间两大部分,而画框(镜头构图)则带有极为重要的选择意义,并与画框外的想象空间产生有意味的联系。安德烈·加尔迪在《影片叙事空间的一些命题》中认定“取景,就是在场景里接纳某物,同时将某物抛弃到场景外”。“影片叙事的生产设置至少蕴涵两个空间(即被表现的空间与未展示的空间),每一个空间以十分对称的方式在叙事的消费设置中得到反映。”“对于(电影)这种叙事艺术,未表现的空间、未展示的空间在很多情况下,会获得几乎与被表现的空间同样大的重要性。”[4]

诺埃尔·伯奇(Noel Burch)提出过“画外空间六区域”的概念,即银幕画框四边(上、下、左、右)外各有一个区域,银幕背景后面以及摄影机后面各有一个区域。如《红衫泪痕》中持酒杯的手从前景入画(可以理解为从镜头后面来到镜头前面),而《迷魂记》中玛德琳则暂时隐藏在后景中的一棵杉树后面。

画外空间可以通过多种方式来加以表现,比如镜头运动、剪辑关系、人物视线等的直接展示,而更为有效的手段则是由声音(旁白、画外音响和音乐)暗示出画外空间,《公民凯恩》中李兰的旁白和《朱尔与吉姆》中人物的叙述就是典型的例子。通过画外空间来造成电影空间的联想和延伸,可以达到惊人的戏剧效果,比如郑君里的《乌鸦与麻雀》中大乌鸦侯义伯“不见其人、但闻其声”的精彩出场,麦克·尼科尔斯的《毕业生》中画外的罗宾逊太太将一条裸露的大腿伸进画内诱惑可怜的达斯汀·霍夫曼,便是如此。侯孝贤在《风柜来的人》和《海上花》等影片中也多次巧妙地利用了画外空间。

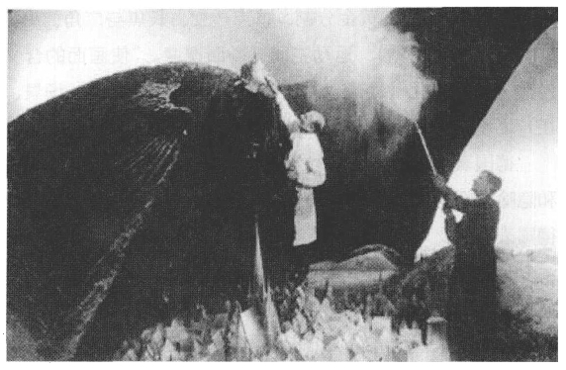

埃里克·侯麦在分析茂瑙的经典影片《浮土德》(Faust,1926)时,界定了电影中三种并存的空间,分别称为“绘画空间(espace pictural,即再现了世界的电影影像)”、“建筑空间(espace architectural,即客观存在的一小部分世界,不论是自然的部分世界还是人为搭建出来的部分世界)”,以及“影片空间(espace filmique,亦即‘借助影片所提供的元素’以重新建构精神上的潜在空间)”。《浮士德》运用(空间)造型“扩张(expansion)”与“收缩(contraction)”、“吸引(attraction)”与“排斥(repulsion)”的概念,暗喻片中善恶二元对立结构的象征层面。[5]

图2-2 茂瑙拍摄《浮士德》的工作照

一般来说,电影空间(画面体现的场景和环境)具有三个层次的含义:(1)(表层)物理空间:与人物、故事和动作相关的物理空间;(2)(浅层)情感空间:与人物心理情感相关的空间环境;(3)(深层)理性空间:与创意和主题思想相关的象征喻义环境。理性空间也经常被称为“有意味的空间(意象空间)”,是电影空间的最高形式。像《卡里加利博士的小屋》中的疯人院、《绿野仙踪》中的仙境、《远大前程》中狄更斯笔下“荨麻丛生的荒原”教堂墓地和老处女“腐败霉烂的婚礼筵席”、《日落大道》中如博物馆的豪宅、《裸岛》中贫瘠偏僻的荒岛、《现代启示录》中黑暗丛林深处的湄公河和《楚门的世界》中主题公园一样的模范社区,都具有强烈的象征意义。

其实电影导演艺术最重要的任务之一就是将再现空间(represented space)转化提升为表现空间(expressional space),即将摄影机镜头前故事发生、演员表演、道具陈设和镜头记录的可感知的物理区域(三维空间),转化提升为具有更深厚、更丰富也更具超越性内涵的二维空间影像(和声音)。这种转化和提升直接来自于镜头光学体系的空间表现:画框(景别)、演员和摄影机的空间关系(距离和角度)、黄金分割、单点透视、长焦与广角、纵深空间(二维平面银幕的三维立体幻觉)、运动空间(场面调度,“使画面的含义最大化”);同时也包括了地理文化(地缘政治经济)——背景、环境、场景、场面以及心理(内在)环境等多方面的内容。

德国表现主义是第一个强烈关注电影艺术空间表意价值的电影流派,在象征和隐喻空间的运用上取得了非凡的成就,对后世也产生了极为深远的影响。占据德国表现主义电影画面的经常是封闭、邪恶的城市空间,朗格的《被诅咒的人》、派勃斯特的《没有欢乐的街》(The Joyless Street,1925)和斯登堡的《蓝天使》(Blue Angel,1930)都笼罩在一个挥之不去的城市阴影之下,《卡里加利博士的小屋》和《大都会》(Metropolis,1927)的空间寓意的强度则足以使人疯狂和窒息。而茂瑙的《吸血僵尸》(Nosferatu,1922)中低角度仰拍的城堡,看上去更像一只怪异的鸟巢,充分展示了影片魔幻和梦魇的表现主义特征。

对“库里肖夫效应”青睐有加的维尔托夫不用全景镜头,而用零散的中近景镜头再造空间,形成一种电影剪辑创造的特有空间。他说:“我是电影眼睛,我是创造者。我可以带你到一个前所未见的空间。这个地方有12面墙,每面墙都是由我自世界各地拍摄而来的。”这在他的《带摄影机的人》和爱森斯坦的《十月》中有突出的表现。早期丹麦电影大师德莱叶的《圣女贞德》(The Passion of Joan of Arc,1928)也固执地使用近景特写创造出极具张力的象征性电影空间。

维克多·弗莱明的《绿野仙踪》(The Wizard of Oz,1939)表面上讲述的是一个通俗化的幻想故事,但在幻想故事的表象之下却隐藏着相当深刻的主旨含义,而这一主旨含义的产生则直接来源于两个有意味的电影空间的对比:堪萨斯农村的小姑娘多箩西(裘蒂·迦伦饰)在梦中被龙卷风吹到了美妙的仙境奥兹(Oz),但她在结尾醒来后发现,她所谓的仙境之旅压根儿就没有超出自家的后院。影片仅以两个看似平常的电影空间,对家园与梦想、现实生活与好莱坞电影幻觉两个层面进行深刻的隐喻性对照。

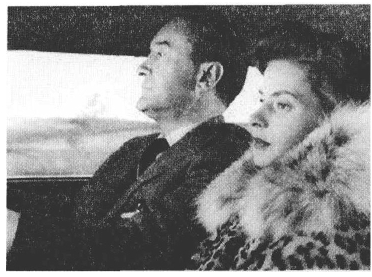

尽管《罗马,不设防的城市》让罗西里尼名声大振,但许多学者却坚持认为《意大利之旅》(Viaggio in Italia,1953)才是他最优秀的作品。耶鲁大学著名学者达德里·安德鲁就认为,《意大利之旅》为片中处于婚姻崩溃边缘的男女主人公(同时也为现实生活中导演本人和女主演英格丽·褒曼之间的情感危机)设置了一个极其贴切又意味无穷的叙事空间——被维苏威火山掩埋的那不勒斯庞贝古城,断壁残垣、化石灰烬和掩埋的激情都成为至关重要的隐喻性环境空间,这一特殊的叙事空间直接作用于人物的内心世界,并成为影片主题的自然而深刻的注脚。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图2-3 《意大利之旅》画面

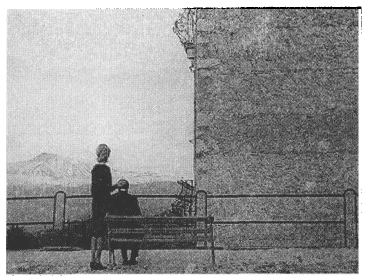

图2-4 《奇遇》中的大海和岩石

从《奇遇》片尾出现的火山,可以明显看出安东尼奥尼对于罗西里尼影片中意象空间的传承(也包括情感主题的传承)。安东尼奥尼一向极为重视影片空间的营造。《奇遇》中,在人迹罕至的海岛上,人物经常处在被岩石遮挡、分割或隔绝的空间当中。而在《夜》、《蚀》和《红色沙漠》这些反映城市生活的影片中,人物经常会远离镜头,处在门窗、柱石、各种机器货物和陈设家具之后,人与人之间的疏离、隔绝和无法交流沟通在这些空间的设置下,透露出一种令人绝望的真切感。

罗曼·波兰斯基这位极具悲剧色彩的波兰裔导演,一生在集中营和东西铁幕、西欧和北美之间流浪,对于空间环境负载的深沉而诡谲的意味显然体会更深。“波兰斯基影片的环境是中立的,它们应该(为影片人物)提供帮助,但却没有作为。从这个意义上说,波兰斯基影片环境的优美带有反讽的意味,因为它们很少甚至不会给人物带来慰藉,也没有为受害者提供保护。《魔鬼圣婴》(Rosemary’s Baby,1968)中的纽约大都会掩盖了善恶交战的原始状态,同样《唐人街》(Chinatown,1974)中南加州的美景掩盖了原始的堕落和贪婪的行径,而《苔丝》(Tess,1979)中乡村的田园景色也掩盖了等级制度的丑恶和经济发展的剥削本质。”[6]环境与情节和反角一起成为加害于主人公的元素,环境的美好与社会的丑恶形成鲜明的对照。

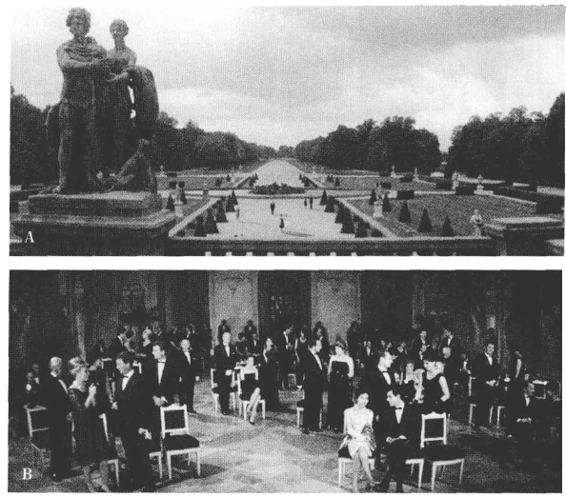

图2-5 《去年在马里昂巴德》画面

封闭的电影空间是电影导演经常使用的空间表意形式,尽管它们在不同的导演那里或不同的影片当中会有完全不同的含义。库布里克的《闪灵》(The Shining,1980)中那座因冬季大雪封山而与世隔绝的远望饭店,体现了人类幽闭恐惧症和精神崩溃的典型症状。同样是封闭空间,阿兰·雷乃的《去年在马里昂巴德》中梦一般堂皇和谜一般暧昧的不知名宫殿,则带有强烈的知性意味,这个没有影子也没有回声的超验电影空间,强烈地暗示出导演(更主要的是剧作家阿兰·罗伯-格里耶)关于真实和幻想的电影主旨。卢美特根据尤金·奥尼尔的剧作改编的《长路入夜》(Long Day’s Journey into Night,1962)中,一个充斥着精神疾病、酒精和毒品的四口之家(父母和两兄弟),将自身囚禁在一个风景如画的中产阶级住宅里,并自始至终都在互相抱怨、攻讦和伤害,最终导致难以自拔的共同沉沦。

张艺谋的《大红灯笼高高挂》(1991)中封闭的深宅大院则是中国封建礼教对于人性(特别是女性)最残酷的压抑和窒息,那些如梦魇般曲折幽深的院落,让人真切地感受到无法忍受又无法摆脱的恐惧。南斯拉夫导演库斯图里卡的《地下》(Underground,1995)中超现实的地下世界、拉斯·冯·提尔的《狗镇》中偏远封闭的美国小镇和韩国导演金基德的《空房间》(3-irom,2004)中充溢着孤独、残酷和渴望的房间,都将物理、情感和理性三种空间综合运用在一起,实现了电影空间表意作用的最大化。而金基德的新作《呼吸》(Breath,2007)中,半疯的女主人公将极端封闭的监狱探视室改造为野外自然四季美景,赋予空间异常深厚和复杂的含义。

华裔导演李安在执导反映美国70年代社会和家庭危机的《冰风暴》时,特意设计了现代家庭的“玻璃屋”,“房内充满无遮拦的大型落地窗墙面,屋外枯林,尽收眼底。在视线上,屋里屋外毫无阻隔,我们使用窗子,经窗户玻璃表面的透视及折射来呈现‘照相写实’的效果,也预报了屋外的冰风暴将长驱直入,卡佛家毫无抵挡之力”。[7]这样的家庭空间设计正好与当时美国社会大环境冰冷、空虚和异化的氛围相契合。

应该说,希区柯克是一位深刻理解电影空间表现力,并且充分发挥其超强作用的电影大师。这首先表现在希区柯克对电影主体空间(场景和环境)的选择上,《蝴蝶梦》(Rebecca,1940)的德温特庄园明显具有隔绝和孤立的空间意味。希区柯克说过:“(《蝴蝶梦》)豪宅确切的地理位置从未被提及,(观众)只知道它是一座完全孤立隔绝的大房子……我本能地感觉到如果房子如此偏僻,住在房子的人无法向别人求助,恐惧感就会强烈得多。”他甚至认为:“从某种意义上说,影片就是一座豪宅的故事,这座豪宅也是影片三个关键人物之一。”[8]

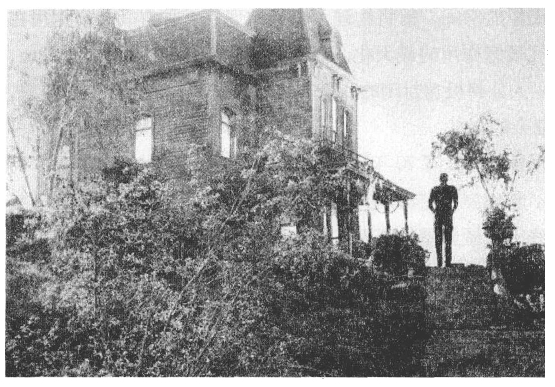

再来看看《精神病患者》的空间美学意味,作为影片主场景的诺曼·贝茨汽车旅馆在影片中被称为“鬼屋(the ghostly house)”。按照特吕弗的说法,“垂直的住宅和水平的汽车旅馆之间的建筑式对比,为观众的眼睛造成相当的愉悦”[9]。更重要的是,横向伸展、具备质朴气息的汽车旅馆始终笼罩在纵向发展、体现哥特式建筑特色的贝茨住宅的阴影之下。这为《精神病患者》主要人物的心理行为和故事的发展走向,提供了合情合理的空间依据。

希区柯克在谈到《电话谋杀案》(Dial“M”for Murder,1954)的封闭空间时说:“我甚至可以在一个电话亭里拍完整部电影。设想电话亭中的一对情侣,他们的手握在一起,他们的嘴唇粘在一起,其中一个人偶然靠到听筒上,听筒掉了下来。现在,他们并没有意识到听筒的事,而电话接线员能够听到他们亲密的情话了,戏剧由此开始向前推进。”[10]他还说:“我认为话剧的全部含义就在于舞台的封闭性限制——这也就是剧作家戏剧性的运用……在《电话谋杀案》(的舞台剧改编和拍摄)中,我确定我应该尽可能少用外景。”[11]此外,希区柯克在《救生艇》(海上漂浮的救生艇)、《后窗》(纽约公寓楼院落)和《绳索》(一套公寓住宅)里也从不同的角度探索了有意味的电影空间的极限价值。

图2-6 《精神病患者》画面

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。