《汉书·艺文志》和《说文·叙》都说隶书开始出现于秦代,是为了应付当时繁忙的官狱事务而造的一种简便字体。此外,从汉代以来,还广泛流传着程邈为秦始皇造隶书的传说。〔4〕这些说法跟事实是有出入的。

从考古发现的秦系文字资料来看,战国晚期是隶书形成的时期。前面说过,跟战国时代其他国家的文字相比,秦国文字显得比较保守。但是秦国人在日常使用文字的时候,为了书写的方便也在不断破坏、改造正体的字形。由此产生的秦国文字的俗体,就是隶书形成的基础。

在秦孝公时代的铜器铭文里,就可以看到正体和俗体并存的情况。秦孝公十八年(前344)所造的商鞅量上的铭文是极为规整的正体,孝公十六年所造的商鞅矛镦(矛柄下端的铜帽)上的铭文则是很草率的俗体。(图46)孝公之后,文字的使用越来越频繁,俗体也随着越来越流行了。在铜器(主要是兵器)铭文、漆器铭文,以至印文、陶文里,都可以看到俗体字。〔5〕在这些俗体字里,已经出现了不少跟后来的隶书相同或相似的写法。例如:惠文君十三年(前325)所造的相邦義(即张仪)戈“義”字所从的“羊”已经写作羊(正规篆文作 )。惠文君四年(前334)或惠文王更元四年(前321)所造的相邦樛游戈的“游”字、庄襄王三年(前247)或秦始皇三年(前244)所造的上郡戈的“漆”字,其“水”旁都已经写成三短横——“

)。惠文君四年(前334)或惠文王更元四年(前321)所造的相邦樛游戈的“游”字、庄襄王三年(前247)或秦始皇三年(前244)所造的上郡戈的“漆”字,其“水”旁都已经写成三短横——“ ”。昭王四十年(前267)所造的上郡戈的“

”。昭王四十年(前267)所造的上郡戈的“ ”字所从的“者”已经写作

”字所从的“者”已经写作 (正规篆文作

(正规篆文作 图40所收秦陶文第四例“奢”字所从的“者”作

图40所收秦陶文第四例“奢”字所从的“者”作 与隶书更近)。秦统一前所造的高奴铜权“奴”字的“女”旁已经写作

与隶书更近)。秦统一前所造的高奴铜权“奴”字的“女”旁已经写作 (正规篆文作

(正规篆文作 )。

)。

在秦国文字的俗体里,用方折的笔法改变正规篆文的圆转笔道的风气颇为流行。有些字仅仅由于这种变化,就有了浓厚的隶书意味。昭王廿一年(前286)所造的相邦冉(即魏冉)戈的 (廿)字、

(廿)字、 (币)字,就是例子。

(币)字,就是例子。

对于研究字体来说,七十年代发现的秦简比上述那些资料更可宝贵。秦简上的文字不但数量多,而且都是直接用毛笔书写的,由此可以看到当时日常使用的文字的真正面貌。仔细观察睡虎地十一号秦墓出土的大批竹简上的文字,可以知道在这批竹简抄写的时代,隶书已经基本形成。

睡虎地秦简上的文字显然不是正规的篆文。从笔法上看,在简文里,正规篆文的圆转笔道多数已经分解或改变成方折、平直的笔画。例如“又”字(包括“又”旁),正规篆文作 简文则大都作

简文则大都作 从字形上看,简文里很多字的写法跟正规篆文显然不同,跟西汉早期的隶书则已经毫无区别,或者只有很细小的区别了。例如(写在后面括号里的是供参考的小篆字形):

从字形上看,简文里很多字的写法跟正规篆文显然不同,跟西汉早期的隶书则已经毫无区别,或者只有很细小的区别了。例如(写在后面括号里的是供参考的小篆字形):

这些字形的形成,都跟使用方折、平直的笔法有关。最后举出的“書”(“书”的繁体),本是从“聿”“者”声的字,简文通过把“聿”旁下部和“者”旁上部的笔画合而为一的办法简化了字形。西汉早期隶书里“書”字的写法大体与此相同。如果再把“者”旁的斜笔省去,就跟较晚的隶书和楷书的写法没有什麽区别了。在简文字体方面还有一个非常值得注意的现象,就是所有左边从“水”的字都把“水”旁写作“ ”,像正规篆文那样写作

”,像正规篆文那样写作 的例子连一个也没有。

的例子连一个也没有。

根据上述这些情况,可以把秦简所代表的字体看作由篆文俗体演变而成的一种新字体。秦简出土后,很多人认为简上的文字就是秦隶,这应该是可信的。

1975年在湖北江陵凤凰山七十号秦墓里,发现了两颗同文的玉印〔6〕:

这两颗印的字体显然不同。甲印是正规篆文,乙印的作风则与秦简相合。大概墓主人有意用当时并行的两种字体各刻一印。这也可以说明秦简的字体是已经跟篆文分家的一种新字体。

上一节提到的睡虎地四号秦墓所出的两块家信木牍,写得比较草率,字体显得比十一号墓的简文更接近于后来的隶书,没有问题也可以看作秦隶。

睡虎地十一号墓竹简抄写于战国末年至秦代初年,四号墓木牍写于秦统一前夕。由此可知,隶书在战国晚期就已经基本形成了。隶书显然是在战国时代秦国文字俗体的基础上逐渐形成的,而不是秦始皇让某一个人创造出来的。钱玄同在为《章草考》所写的序里指出,康有为、梁启超都认为隶书是自然形成的,不是个别人所创造的。他表示同意,并说隶书“当亦始于战国之世,为通俗所用”。唐兰先生在《中国文字学》里指出,《汉书》等说秦代“由于官狱多事,才建隶书,这是倒果为因,实际是民间已通行的书体,官狱事繁,就不得不采用罢了”(165页)。这些意见都是正确的。不过,在隶书逐渐形成的过程里,经常使用文字的官府书吏一类人一定起过重要作用,程邈也许就是其中起作用比较大的一个;也有可能在秦的官府正式采用隶书的时候,曾由程邈对这种字体作过一些整理工作,因此就产生了程邈为秦始皇造隶书的传说。

在战国时代,六国文字的俗体也有向隶书类型字体发展的趋势。楚国的简帛文字“体式简略,形态扁平,接近于后世的隶书”(郭沫若《古代文字之辩证的发展》,《考古学报》1972年3期8页)。在齐国陶文里可以看到把 所从的

所从的 写作大,〔7〕把“棠”所从的

写作大,〔7〕把“棠”所从的 写作木,把

写作木,把 (卒)写作

(卒)写作 或

或 等现象。这种简写方法跟隶书改造篆文的方法极为相似。如果秦没有统一全中国,六国文字的俗体迟早也是会演变成类似隶书的新字体的。

等现象。这种简写方法跟隶书改造篆文的方法极为相似。如果秦没有统一全中国,六国文字的俗体迟早也是会演变成类似隶书的新字体的。

秦简所代表的隶书还只是一种尚未完全成熟的隶书。这主要表现在以下两方面:

首先,有很多字的写法仍然接近于正规篆文,例如:(图见下页)

前面举过的“ ”,跟后来的隶书里的“

”,跟后来的隶书里的“ ”相比,也还是比较接近篆文的。

”相比,也还是比较接近篆文的。

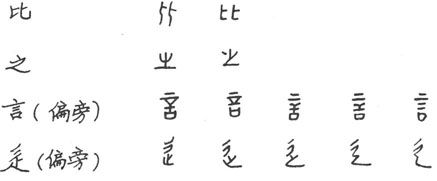

其次,有些字虽然已经有了跟成熟的隶书相同或相似的写法,但同时仍然使用接近正规篆文的写法,例如:

“言”、“辵”两个偏旁的各种写法,实际上反映了它们由篆到隶的演变过程。(https://www.xing528.com)

上面指出的这两种现象,在西汉早期的隶书里仍然可以看到,只不过在程度上没有如此严重而已。为了跟成熟的隶书相区别,可以把秦和西汉早期的隶书合称为早期隶书。

在秦国文字的俗体演变为隶书的过程里,出现了一些跟后来的草书相似或相同的写法。这类写法,有的经过改造,为后来的隶书正体所吸收。前面所举的秦简“之”字作 的一体,就是一个例子。这种“之”字是由于用快速的草率笔法写

的一体,就是一个例子。这种“之”字是由于用快速的草率笔法写 字而形成的,后来通过“正体化”,也就是像汉字简化中的草书楷化那样的途径,演变为在成熟的隶书正体里常见的那种“之”字——之。前面还举过秦简把“辵”旁所从的“止”写作

字而形成的,后来通过“正体化”,也就是像汉字简化中的草书楷化那样的途径,演变为在成熟的隶书正体里常见的那种“之”字——之。前面还举过秦简把“辵”旁所从的“止”写作 的例子。后来的草书里的“止”旁,写法与此基本相同。在成熟的隶书正体里常见的那种“辵”旁——

的例子。后来的草书里的“止”旁,写法与此基本相同。在成熟的隶书正体里常见的那种“辵”旁—— ,也是带草书意味的“辵”旁“正体化”的产物。

,也是带草书意味的“辵”旁“正体化”的产物。

四号墓木牍写得特别草率,“攻”字的“工”旁写作 ,“

,“ ”(从)、“徒”、“定”等字的“止”旁都写作

”(从)、“徒”、“定”等字的“止”旁都写作 ,“遗”字的“辵”旁竟简化成

,“遗”字的“辵”旁竟简化成 或

或 这类草率写法作为隶书俗体的一部分,为汉代人所继续使用,并成为草书形成的基础。

这类草率写法作为隶书俗体的一部分,为汉代人所继续使用,并成为草书形成的基础。

关于隶书字形的来源,有一些问题需要解释一下。

按理说,隶书既然由战国时代秦国文字的俗体发展而成,它的字形构造就应该是属于秦系文字的系统的。可是隶书的有些字形却不合于《说文》的小篆,而合于春秋以前的古文字和某些六国文字,并且这种字还不算太少。因此有些文字学者认为隶书“有一部分是承袭六国文字的”。这其实是一种误会。我们在讲秦系文字的时候已经指出,《说文》里一部分小篆的字形,跟秦汉时代实际使用的篆文并不相同。主张隶书有一部分出自六国文字的人,他们所举的主要例证就是这种有问题的字,如前一节提到过的《说文》作“ ”的“戎”字。其实,隶书“戎”字的字形跟始皇峄山刻石上的“戎”字完全相合,它所从出的无疑是秦系文字而不是六国文字。同样,隶书

”的“戎”字。其实,隶书“戎”字的字形跟始皇峄山刻石上的“戎”字完全相合,它所从出的无疑是秦系文字而不是六国文字。同样,隶书 (欠)的字形虽然跟《说文》的篆形

(欠)的字形虽然跟《说文》的篆形 不合,但是跟秦汉金石文字里的篆形

不合,但是跟秦汉金石文字里的篆形 显然也是一脉相承的。总之,我们不能因为隶书的有些字形跟《说文》里有问题的篆形不合,就得出这些字形来自六国文字的结论。

显然也是一脉相承的。总之,我们不能因为隶书的有些字形跟《说文》里有问题的篆形不合,就得出这些字形来自六国文字的结论。

字形演变过程里某些比较复杂的现象,也容易使人在隶书字形来源问题上产生错觉。例如:甲骨文“朝”字右旁从“月”(西周前期金文“廟”字所从的“朝”也有从“月”之例),小篆的“朝”字却不从“月”而从“舟”。〔8〕从表面上看,隶、楷“朝”字的字形似乎不是出自秦系文字,而是通过其他途径从较早的古文字里继承下来的。但是,秦简的“朝”字都从“舟”,東汉碑刻上的“朝”字也有不少仍然从“舟”。这说明隶、楷“朝”字的“月”旁,跟“朕”、“服”等字所从的本来作“舟”的“月”旁一样,也是由“舟”省变而成的。所以隶、楷“朝”字的字形也没有问题是出自秦系文字的,把它跟较早的古文字里“朝”字从“月”的写法联系起来是不妥当的。

跟“朝”字情况相近的还有“明”字。秦系文字的“明”字从“冏”,六国文字从“日”(参看本章第三节)。我们现在所用的“明”字跟六国文字相合。但是在隶书里,“明”字始终从“目”而不从“日”。秦代权量上的草率小篆有时把“明”所从的 (冏)简写为

(冏)简写为 “目”是由它进一步简化而成的(与“目”字相混)。后来大概是为了要简省一笔,或是为了使字形合乎六书里的会意原则,才普遍采用了古文的字形。

“目”是由它进一步简化而成的(与“目”字相混)。后来大概是为了要简省一笔,或是为了使字形合乎六书里的会意原则,才普遍采用了古文的字形。

不过,我们虽然在原则上不同意隶书有一部分是承袭六国文字的说法,却并不否定隶书所从出的篆文或篆文俗体以至隶书本身,曾受到东方国家文字的某些影响的可能性。即使把为秦所统一的东方国家的人民写篆文和隶书时,有时使用本国旧字形的情况排除在外,仍然可以找到这种影响的某些迹象。例如:在秦和东方国家的文字里,都出现了“则”字所从的“鼎”旁简化为“贝”旁的现象。在东方,早在春秋末期,晋国的侯马盟书里已经出现了从“贝”的“则”字(盟书里多数“则”字仍从“鼎”)。秦系文字省“鼎”旁为“贝”旁,有可能是由于东方国家文字的影响。又如“於”字,秦简多简写作 刻得草率的权量铭文或作

刻得草率的权量铭文或作 (类似的写法在东汉碑刻上都还能看到)。战国时代楚国文字里的“於”字也有写作

(类似的写法在东汉碑刻上都还能看到)。战国时代楚国文字里的“於”字也有写作 的(见长沙仰天湖楚简)。秦系文字“於”字的写法是否受到过楚文字的影响,也是可以考虑的。

的(见长沙仰天湖楚简)。秦系文字“於”字的写法是否受到过楚文字的影响,也是可以考虑的。

在秦代,小篆是主要字体,隶书只是一种新兴的辅助字体,社会地位很低。“隶书”这个名称就表示了它的身分。有人说隶书由于“施之于徒隶”而得名(《汉书·艺文志》),有人说隶书由于秦官府“令隶人佐书”而得名(晋卫恒《四体书势》,见《晋书·卫恒传》)。总之,隶书是上层统治阶级所看不起的。秦代统治者允许官府用隶书来处理日常事务,是迫于形势不得不然,并不说明他们喜欢或重视这种字体。在比较庄重的场合,一般是不用隶书的。

但是,隶书书写起来比小篆方便得多,要想长时间抑制它的发展,是不可能的。从秦代权量上的铭文,就可以清楚地看到隶书侵入小篆领域的情况。权量铭文的内容是统治者准备传之久远的统一度量衡的诏书,按理当然应该用正规的小篆来铭刻。可是遗留下来的权量铭文却不乏刻得很草率的例子。在有些权量铭文里,“毋”、“明”、“皆”、“者”等字的写法,跟前面举过的秦简隶书完全相同。从总体上考虑,这种草率铭文恐怕还不能就看作隶书。因为在这些铭文里,“法”字所从的“水”旁像隶书那样写作“ ”的例子,连一个也没有发现过。但是,这种包含着很多隶书成分的诏书铭文,确实预示着小篆即将为隶书取代的命运。

”的例子,连一个也没有发现过。但是,这种包含着很多隶书成分的诏书铭文,确实预示着小篆即将为隶书取代的命运。

在秦代,隶书实际上已经动摇了小篆的统治地位。到了西汉,距离秦王朝用小篆统一全国文字并没有多久,隶书就正式取代小篆,成了主要的字体。所以,我们也未尝不可以说,秦王朝实际上是以隶书统一了全国文字。

注 释

〔1〕唐先生分古文字为殷商、两周(止于春秋末)、六国、秦四系(《古文字学导论》齐鲁书社1981年版33、315页,又《中国文字学》149——161页)。我们在名称上作了一些小变动。

〔2〕吴氏《说文古籀补》自序认为《说文》所引籀文有的不合于六书,为周末文字。陈氏为《说文古籀补》作序,也说“故籀文则多不如今之石鼓”(当时多以石鼓文为标准的大篆)。

〔3〕李学勤《新出简帛与楚文化》一文指出,马王堆帛书中“秦代写本《篆书阴阳五行》(引者按:即我们所说的占书),文字含有大量楚国古文的成分。例如卷中‘称’字的写法,就和楚国‘郢称’金币(原注:旧释郢爰)的‘称’完全相同。‘冠、带剑’,‘剑’字作‘ ’,也是古文的特色。在‘并天地左右之,大吉’一句中,抄写者把‘左’字写成古文的‘

’,也是古文的特色。在‘并天地左右之,大吉’一句中,抄写者把‘左’字写成古文的‘ ’,下面‘并天地而左右之,一击十’一句,又改正为‘左’。同样,在‘凡战,左天右地,胜’一句中,他按照古文写法,把“战”字写成从‘

’,下面‘并天地而左右之,一击十’一句,又改正为‘左’。同样,在‘凡战,左天右地,胜’一句中,他按照古文写法,把“战”字写成从‘ ’,在‘王战’一句中,又遵照了秦国的字体。这位抄写者显然是还未能熟练掌握秦朝法定统一字体的楚人”。(《楚文化新探》,湖北人民出版社1981年版36—37页)

’,在‘王战’一句中,又遵照了秦国的字体。这位抄写者显然是还未能熟练掌握秦朝法定统一字体的楚人”。(《楚文化新探》,湖北人民出版社1981年版36—37页)

〔4〕《说文·叙》说:“及亡新居摄……时有六书……三曰篆书,即小篆,秦始皇帝使下杜人程邈之所作也”,把程邈说成造小篆的人。但是一般都认为程邈造的是隶书。蔡邕《圣皇篇》说“程邈 古立隶文”(《法书要录》卷七所收张怀瓘《书断》所引)。南北朝时的宋代的羊欣、齐代的王僧虔和北魏的江式等人,也都说程邈为秦始皇作隶书。段玉裁等人认为上引《说文·叙》中“秦始皇帝使下杜人程邈之所作也”这句话本应在下文“四曰佐书,即秦隶书”之下,传本误置篆书条下。

古立隶文”(《法书要录》卷七所收张怀瓘《书断》所引)。南北朝时的宋代的羊欣、齐代的王僧虔和北魏的江式等人,也都说程邈为秦始皇作隶书。段玉裁等人认为上引《说文·叙》中“秦始皇帝使下杜人程邈之所作也”这句话本应在下文“四曰佐书,即秦隶书”之下,传本误置篆书条下。

〔5〕参看拙作《从马王堆一号汉墓遣册谈关于古隶的一些问题》,载《考古》1974年1期。以下所引秦国兵器等铭文的出处皆见此文。

〔6〕引自吴白匋《从出土秦简帛书看秦汉早期隶书》,《文物》1978年2期50页。凤凰山七十号墓,有人认为是秦始王时墓,有人认为是秦始皇时墓。

〔7〕把 写作

写作 的现象,早在春秋时代的铜器铭文里就已经出现。在陶文之外的齐国文字以及三晋文字里,有时也能看到这种现象。但是秦代隶书通常却把“大”字写作

的现象,早在春秋时代的铜器铭文里就已经出现。在陶文之外的齐国文字以及三晋文字里,有时也能看到这种现象。但是秦代隶书通常却把“大”字写作

〔8〕《说文》“朝”字从“倝”“舟”声。汉印“朝”字篆文也从“舟”,但不从“倝”而从“ ”。“舟”、“朝”古音相近。

”。“舟”、“朝”古音相近。

校按:1979年在四川青山县一座战国晚期的秦墓里又发现了一块抄有律文的木牍(《文物》1982年1期)。字体近于睡虎地秦墓竹简,“水”旁也作三点。抄写的时间大概比睡虎地秦墓的简牍还要早些。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。