即使只从商代后期算起,汉字也已经有三千三百年左右的历史了。在这段很长的时间里,汉字无论在形体上或结构上,都发生了一些很重要的变化。

从形体上看,汉字主要经历了由繁到简的变化。这种变化表现在字体和字形两方面。当然,这两方面的变化往往是交织在一起而难以截然划分的。

汉字字体演变的过程可以分成两个大阶段,即古文字阶段和隶、楷阶段。前一阶段起自商代终于秦代(公元前三世纪晚期),后一阶段起自汉代一直延续到现代。

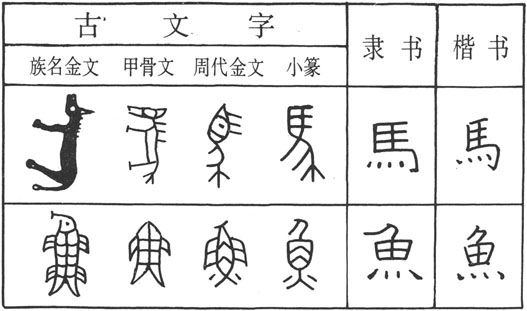

由象形变为不象形,是字体演变过程中最容易觉察到的变化。在整个古文字阶段里,汉字的象形程度在不断降低。古文字所使用的字符,本来大都很象图形。古人为了书写的方便,把它们逐渐改变成用比较平直的线条抅成的、象形程度较低的符号。这可以称为“线条化”。在从古文字演变为隶书的过程里,字符的写法发生了更大的变化。它们绝大多数变成了完全丧失象形意味的,用点、画、撇、捺等笔画组成的符号。这可以称为“笔画化”。下面所举的是“马”、“鱼”二字字体演变的简单情况:隶书书写起来,要比古文字方便得多。由古文字变为隶书,应该看作汉字形体上最重要的一次简化。从表面上看,楷书对隶书的改变似乎不大。但是楷书的笔画书写起来比隶书更加方便,所以由隶变楷也是一次重要的简化。

字体的变化跟字形的简化往往是相伴的。这从上举的“马”、“鱼”二字就可以看出来。从下面所举的由古文字变为隶书的两个例子,这一点可以看得更为明白:

在字体没有发生显著变化的情况下,字形的简化也在不断进行。早在商代的甲骨文里就可以看到很多这样的例子,如:

汉字演变为楷书之后,字形仍在不断简化。解放后,还在政府的领导下有组织地进行了大规模的汉字简化工作。前面举过的“馬”和“魚”,在解放后的汉字简化中就简化成了“马”和“鱼”。

另一方面,在汉字发展的过程里也存在一些字形繁化的现象。字形繁化可以分成两类。一类纯粹是外形上的繁化,一类是文字结构上的变化所造成的繁化。

前一类繁化有时是为了明确字形以避免混淆而进行的。例如:“上”、“下”二字在古文字里本来多写作“二”、“ ”。为了避免相互混淆,并避免与“二”字相混,后来各加一竖而写作“上”、“下”。“玉”和“王”在隶书所从演变的古文字(即篆文)里写作“

”。为了避免相互混淆,并避免与“二”字相混,后来各加一竖而写作“上”、“下”。“玉”和“王”在隶书所从演变的古文字(即篆文)里写作“ ”和“

”和“ ”,其区别仅在于中间的一道横画的位置稍有高下,很容易相混。隶书在早期沿袭了这种字形,后来为了使二者有比较明显的区别,使用了在“玉”字上加点的办法。“肉”字在隶书所从演变的古文字里写作

”,其区别仅在于中间的一道横画的位置稍有高下,很容易相混。隶书在早期沿袭了这种字形,后来为了使二者有比较明显的区别,使用了在“玉”字上加点的办法。“肉”字在隶书所从演变的古文字里写作 在隶、楷里,为了避免跟“月”相混,把它繁化成了

在隶、楷里,为了避免跟“月”相混,把它繁化成了 “肉”等形(此外还出现过

“肉”等形(此外还出现过 “

“ ”等写法)。

”等写法)。

但是在多数情况下,外形上的繁化似乎只是书写习惯上的一种变化,并没有什么有意义的目的。例如 变为

变为 (辛),

(辛), 变为

变为 (角),

(角), 变为

变为 (侯)等。无意义的繁化大都发生在古文字阶段。有不少繁化的写法在使用了一段时间之后,就为保持原形的写法所淘汰。例如在春秋时代,“天”、“正”等字曾出现上加短横的

(侯)等。无意义的繁化大都发生在古文字阶段。有不少繁化的写法在使用了一段时间之后,就为保持原形的写法所淘汰。例如在春秋时代,“天”、“正”等字曾出现上加短横的 等写法,这些写法到秦汉时代就绝迹了。

等写法,这些写法到秦汉时代就绝迹了。

总的来看,上述这两种外形上的繁化只涉及全部汉字的一个很小的部分,繁化的程度也很轻微,通常只不过增添一两笔而已。

文字结构上的变化所造成的繁化,最常见的是增加偏旁,如第一章里举过的{凤}的象形字加注音符“凡”的例子。又如象深潭的“ ”加注意符“水”而作“淵”(本作

”加注意符“水”而作“淵”(本作 ),象一种斧类兵器的“戉”(本作

),象一种斧类兵器的“戉”(本作 )加注意符“金”而作“钺‘〔24〕等等。

)加注意符“金”而作“钺‘〔24〕等等。

汉字里有大量加旁字,但是大部分加旁字跟未加偏旁的原字都分化成了两个字,第二章里举过的由“尚羊”分化出来的“徜徉”、由“吴公”分化出来的“蜈蚣”、由“仓庚”分化出来的“鸧鹒”等字就是例子。我们应该把这种加旁字的出现解释为文字的分化或汉字字数的增加,而不应该解释为字形的繁化。像上面举过的“凤”、“淵”、“钺”等字那样的、用法跟原字毫无区别的加旁字,为数并不太多(“ ”和“戉”在古代说不定也有过为“淵”和“钺”所没有的假借用法)。所以加旁字的存在并不影响汉字形体的变化主要是简化这一论点的成立。

”和“戉”在古代说不定也有过为“淵”和“钺”所没有的假借用法)。所以加旁字的存在并不影响汉字形体的变化主要是简化这一论点的成立。

即使是“凤”、“淵”、“钺”这一类加旁字,如果就组成它们的偏旁来看,字形变化的主要趋向仍然是简化。因为在汉字形体演变的过程里,偏旁跟独立的文字一样,写法绝大多数不断在由繁趋简。有些偏旁还经历了比一般的字形演变更为剧烈的简化。例如:{凤}的象形字加注“凡”声之后,象凤鸟的形符后来为写法比较简单的“鸟”旁所代替(现在“鳳”又简化成了“凤”)。“淵”所从的“水”旁隶书简化为“ ”。“钺”所从的“金”旁现在简化为“钅”。周有光先生认为:“就汉字的单个符号来看,并不存在繁化的趋向。”〔25〕这是有道理的。当然,少数的例外还是有的,如前面所说的“玉”、“肉”之类。

”。“钺”所从的“金”旁现在简化为“钅”。周有光先生认为:“就汉字的单个符号来看,并不存在繁化的趋向。”〔25〕这是有道理的。当然,少数的例外还是有的,如前面所说的“玉”、“肉”之类。

总之,汉字形体上的变化主要是简化。繁化的现象虽然也存在,但是其影响跟简化不能相提并论。

这里附带谈谈汉字字数的问题。

汉字的总数是不断增多的。东汉许慎在公元二世纪编写的、我国第一部比较完整的字典《说文解字》,共收9353字,加上重文共10516字。〔26〕南朝梁代顾野王在六世纪编写的《玉篇》,收16917字。〔27〕十一世纪宋真宗时编的《广韵》收26194字(包括一字重出于不同韵者)。十四世纪明洪武年间编的《洪武正韵》收三万二千二百余字(同上)。十八世纪清康熙年间编的《康熙字典》收47043字。〔28〕本世纪六十年代编的《中文大辞典》收49888字,加上补遗共49905字。目前正在编纂中的《汉语大字典》预计收字六万左右。但是《康熙字典》一类大型字典里包含很多已经死亡的字、极为生僻的字(包括一般人不用的专业字)以及很多异体、讹体,一般需要使用的字只占一个相当小的比例。

如果不管那些死字、僻字,并且把用法完全相同的异体字看作一个字,各个时代使用的汉字的数量似乎并无很大变化。已经发现的商代后期的甲骨文资料,字数以百万计,似乎大体上能反映当时一般使用的文字的情况。据《甲骨文编》等书统计,甲骨文所用的单字约有四五千个。〔29〕周代遗留下来的主要文献是十三经。据《十三经集字》统计,十三经共用单字6544个。〔30〕十三经的时代延伸得比较长,几乎包括了整个两周时代,而且其中还有一些秦汉时代的东西。如果有可能以周代某一段一二百年的时间为范围来进行统计,当时一般使用的字数大概达不到《十三经集字》统计出来的数字。看来,从商代后期到周末,一般使用的文字的数量,很可能一直在四五千左右徘徊。直到现代,据近年的统计,一般使用的汉字的数量也还是四五千的样子〔31〕。三千多年来,新字在不断产生,但是同时旧字也在不断退出历史舞台。二者相抵,字数的变化就不大了。一般说来,时代越晚,新词增加得越快。但是由于复合词在汉语里越来越占优势,音译外来词又多数用假借字记录,要求造新字的新词却并不是越来越多。这是一般使用的汉字字数比较稳定的一个重要原因。

在近代以来新造的汉字里,化学用字占了一个很大的比例。最近,化学界已经同意不再给106号以后的元素造新字,这是一件好事。希望今后引进其他化学用词时也不要造新字。对那些没有文字的方言词,最好也不要为它们造新字。我们可以用假借字或汉语拼音来记录它们。

汉字使用意符、音符和记号三种字符,结构复杂,不易记忆。如果单字太多,使用的人会无法掌握。但是如果单字太少,又会影响记录语言的明确性,使用起来也会发生困难。在汉字发展的过程里,几乎始终同时存在文字分化和文字合并这两种相反相成的现象(参看第十一章)。进行分化是为了加强记录语言的明确性,进行合并是为了控制单字的数量。汉字里一般使用的字数从古到今变化不大,显然不是一个偶然的现象。

下面讨论汉字结构上的变化。

从结构上看,汉字主要发生了三项变化:1,形声字的比重逐渐上升。2,所使用的意符从以形符为主变为以义符为主。3,记号字、半记号字逐渐增多。下面分别加以说明。

1,形声字的比重逐渐上升。在汉字发展的过程里,形声字在全部汉字里所占的比重不断上升,从少数逐渐变成占压倒优势的多数(这里所说的“全部汉字”指全部表意字、形声字和记号字、半记号字,不包括借这些字充当的假借字)。

汉字形成完整的文字体系之后,新增加的字多数是通过加偏旁或改偏旁等途径从已有的字分化出来的。这些字绝大部分是形声字(参看〔八(一)〕、〔一一(一)/C〕)。此外,由于用图形表示字义是造表意字的重要方法,汉字象形程度的不断降低,对造表意字很不利,并使很多已有的表意字的字形无法再起原有的表意作用,但是形声字一般却不受影响。这不但促使人们多造形声字,少造表意字,而且还促使人们陆续把一些表意字改成形声字。为了简化等目的把形声字改成表意字的现象也是存在的,但是比表意字改成形声字的现象少见得多(参看〔八(一)〕)。由于上述原因,形声字在全部汉字里所占的比重就逐渐上升了。

有人曾对商代后期甲骨文里已认识的那部分字的结构作过研究,发现形声字还明显地少于表意字。〔32〕在周代,特别是在春秋战国时代,形声字增加得非常快,新造的表意字则已经很少见。这从有关的古文字资料里可以清楚地看出来。目前似乎还没有人对周代古文字里形声字所占的比重作过统计。可能早在春秋时代,形声字的数量就已经超过表意字了。关于《说文》所收的九千三百多个小篆里的形声字的数量,有几种统计数字。据清代朱骏声的《六书爻列》,形声字约占百分之八十二強。如果把所谓“兼形声”的象形、指事和会意字也算作形声字,比重便可以提高到百分之八十六強。〔33〕南宋郑樵对两万三千多个汉字的结构作过分析。根据他的统计数字,形声字的比重已经超过百分之九十。〔34〕不过在常用字里,表意字和由表意字变来的记号字比较多,所以形声字的比重就比较低。有人对教育部1952年6月公布的常用字表里的二千个字作过统计,算出形声字约占百分之七十四。

在汉字里,有些字的结构的性质尚无定说,因此上引的那些统计数字是不可能很精确的。但是这些数字所反映的形声字由少数逐渐变成占压倒优势的多数的情况,显然是合乎历史事实的。

形声字既有表音成分,又不像有些假借字那样有造成误解的可能。在使用意符、音符的文字里,尤其是在汉字这种记录单音节语素占优势的语言的文字里,这是最适用的一种文字结构。形声字比重的上升,是汉字发展的主要标志。

2,所使用的意符从以形符为主变为以义符为主。在第二章里曾经讲到过形符和义符的区别,这里再作些补充。形符是依靠本身的形象来起表意作用的,它们往往不能独立成字。例如:古人画两只一前一后的脚作为 (步)字。

(步)字。 是象人的左脚的形符(比较原始的写法见〔四(一)〕的商代字形对照表),独立使用时就是“止”字(“趾”的初文)。但是像右脚的

是象人的左脚的形符(比较原始的写法见〔四(一)〕的商代字形对照表),独立使用时就是“止”字(“趾”的初文)。但是像右脚的 却不能独立成字(

却不能独立成字( 后来变作

后来变作 又变作见于“步”字的“少”、见于“登”、“發”等字的“

又变作见于“步”字的“少”、见于“登”、“發”等字的“ ”,只作偏旁用。《说文》把

”,只作偏旁用。《说文》把 当作一个独立的字,是不妥当的)。又如第二章里举过的

当作一个独立的字,是不妥当的)。又如第二章里举过的 (立)字所使用的两个形符,

(立)字所使用的两个形符, 象站着的人,“一”象地面,表面上跟“大”字“一”字同形,实际上却跟这两个字没有关系,所以也应该看作不能独立成字的形符。

象站着的人,“一”象地面,表面上跟“大”字“一”字同形,实际上却跟这两个字没有关系,所以也应该看作不能独立成字的形符。

义符一般都由现成的文字充当。就我们现在使用的文字来看,有少数义符是只作偏旁用的,如“彳”、“辶”(辵)、“疒”、“宀”等。〔35〕它们大都是很常见的偏旁,所代表的意义是很多人所熟悉的。

但是形符和义符的界线并非总是很明确的。在古文字里,有些表意字的偏旁既可以看作形符,也可以看作义符。例如 (林)字,无论把构成这个字的两个

(林)字,无论把构成这个字的两个 看作形符——树木的象形符号,还是看作义符——由“木”字充当的表意偏旁,都可以从字形体会出树林的意思来。不过从隶、楷的角度来看,这类偏旁就只能归入义符了。

看作形符——树木的象形符号,还是看作义符——由“木”字充当的表意偏旁,都可以从字形体会出树林的意思来。不过从隶、楷的角度来看,这类偏旁就只能归入义符了。

在象形程度较高的早期古文字里,表意字绝大部分是用形符造的,形符是意符的主流。汉字由象形到不象形的变化,破坏了绝大部分形符的表意作用,但是对依靠本身的字义来起作用的义符,则并无多大影响。因此,随着汉字象形程度的降低,用形符造表意字的方法就逐渐让位给用义符造表意字的方法了。春秋战国以后新造的表意字,不但只占全部新造字的一个很小的部分,而且大多数是用义符构成的合体字,如“劣”(弱而少力为劣)、“ ”(“膻”的异体,指羊的臭味)之类,用形符造的字如“凹”、“凸”等,为数极少。

”(“膻”的异体,指羊的臭味)之类,用形符造的字如“凹”、“凸”等,为数极少。

一方面在造表意字的时候,形符使用得越来越少。另一方面,旧有的表意字里的形符也在不断减少。在汉字象形程度不断降低和字形不断简化的过程里,人们陆续把一些准合体表意字里由不能独立成字的形符充当的偏旁,改成了能够独立成字的表意偏旁。例如:防戍的“戍’本来写作 象人荷戈形。这个字早在甲骨文里就已经简化为

象人荷戈形。这个字早在甲骨文里就已经简化为 荷戈人形改成一般的“人”字,横置在人肩上的戈也竖了起来,跟一般的“戈”字取得一致。当匹配、对偶讲的“雔”(chóu)本来写作

荷戈人形改成一般的“人”字,横置在人肩上的戈也竖了起来,跟一般的“戈”字取得一致。当匹配、对偶讲的“雔”(chóu)本来写作 象两鸟相对。西周金文“讎”字作

象两鸟相对。西周金文“讎”字作 所从的“雔”也作两“隹”相对形(“隹”也象鸟,参看〔七(一)〕)。后来这个字改写作

所从的“雔”也作两“隹”相对形(“隹”也象鸟,参看〔七(一)〕)。后来这个字改写作 左边那个向右的“隹”改成了一般的“隹”字。折断的“折”本来写作

左边那个向右的“隹”改成了一般的“隹”字。折断的“折”本来写作 象用斧斤砍断树木之形,后来断木形改成两个“

象用斧斤砍断树木之形,后来断木形改成两个“ ”,再后两个“

”,再后两个“ ”又改成外形与之相近的

”又改成外形与之相近的 (手),就成为从“手”从“斤”的字了。涉水的“涉”本来写作

(手),就成为从“手”从“斤”的字了。涉水的“涉”本来写作 以一脚在水南一脚在水北示意,后来变作

以一脚在水南一脚在水北示意,后来变作 成为从“水”从“步”的字。当人拉的车子讲的“辇”字,本来的写法象两个人在拉车:

成为从“水”从“步”的字。当人拉的车子讲的“辇”字,本来的写法象两个人在拉车:

后来变作 “車”旁随一般的“车”字而简化,举手拉车的人形也换成了“夫”字。这些表意字经过改造之后,大都可以认为已经变成了由义符组成的合体字。

“車”旁随一般的“车”字而简化,举手拉车的人形也换成了“夫”字。这些表意字经过改造之后,大都可以认为已经变成了由义符组成的合体字。

为了尽量使偏旁成字,以便书写,往往不得不在字形的表意作用方面作些牺牲。“戍”、“雔”、“折”、“涉”等字后来的字形,其表意作用显然不如原来的字形明确。有时为了使偏旁成字,甚至不惜完全破坏字形的表意作用。例如: (射)字象弓箭的部分后来改成形近的

(射)字象弓箭的部分后来改成形近的 (身),跟字义就完全失去了联系(《说文》“

(身),跟字义就完全失去了联系(《说文》“ ”字下以“弓弩发於身而中於远”说“

”字下以“弓弩发於身而中於远”说“ ”字从“身”之意,是牵強附会的。“

”字从“身”之意,是牵強附会的。“ ”即“射”字异体)。

”即“射”字异体)。

第二章里说过,形声字的形旁一般是义符。因此,形声字比重的不断上升,也意味着义符的重要性在逐渐增加,形符的重要性在逐渐降低。有些形声字的产生,并且是直接跟某些形符的消灭联系在一起的。用形符造的表意字加注音符之后,往往通过把形符改为义符的途径,变成一般的形声字,如前面举过的“鳳”字。还有一些表意字,通过把用作偏旁的形符改为音符的途径,转变成形声字。例如:“ ”(昃)字本作

”(昃)字本作 等形,用人跟太阳之间的位置关系来表示日已西斜的意思,后来通过把倾斜的人形改为形近的音符“矢”(音zè)而变成形声字(更后又把声旁“矢”换成了“仄”。“矢”和“仄”都兼有表意作用。“矢”当倾斜讲)。上述这两种把表意字改造成形声字的情况,在〔八(一)〕里讲形声字产生途径的时候还要讲到,这里就不多举例了。

等形,用人跟太阳之间的位置关系来表示日已西斜的意思,后来通过把倾斜的人形改为形近的音符“矢”(音zè)而变成形声字(更后又把声旁“矢”换成了“仄”。“矢”和“仄”都兼有表意作用。“矢”当倾斜讲)。上述这两种把表意字改造成形声字的情况,在〔八(一)〕里讲形声字产生途径的时候还要讲到,这里就不多举例了。

由于在造字的时候,形符使用得越来越少,义符则使用得越来越多(主要用作形声字的形旁),并且已经使用的形符也有不少陆续为义符或音符所代替,大概早在春秋战国时代,义符的重要就已经超过了形符。在汉字演变为隶、楷的过程里,那些用单个形符造的表意字如“人”、“日”之类,以及用不能独立成字的形符充当偏旁的表意字如“立”、“並”之类,大都变成了记号字。这样,曾经作为汉字意符主流的形符,就基本上退出了历史舞台。在现代的汉字里,可以认为真正是用形符造成的字,如“一”、“二”、“三”、“凹”、“凸”等,为数极少。

3,记号字、半记号字逐渐增多。汉字里用记号造字的情况极为少见(参看第二章)。但是,由于字形象形程度的降低和简化、讹变等原因,估计早在古文字阶段就已经有一些表意字和少量形声字变成了记号字或半记号字。有很多古文字的字形,我们感到无法解释,恐怕其中有些字对当时人来说就已经是记号字了。前面提到过的“射”字,在属于古文字的小篆里已经写作从“身”。这是为使偏旁成字而产生的一个记号字。

在隶书形成的过程里,有一大批表意字和一些形声字变成了记号字或半记号字。这方面的情况在第二章里已经作过说明,这里就不重复了。

在隶、楷阶段,由于字形的简化和讹变等原因,记号字、半记号字还在继续出现(如〔一○(一)8〕所举的某些由于讹变而形成的异体)。在解放后的汉字简化里,也采用了一些记号字和半记号字,如“头”是记号字,“鸡”、“疟”是半记号字。(https://www.xing528.com)

有些字形构造并未受到破坏的字,由于某些原因实际上也已经成为记号字或半记号字。这方面的情况,第二章里也已经说明了。

有时候,在一个字应不应该看作记号字的问题上,文化水平不同的人会有不同的答案。例如:一个文化水平比较高的人,大概会承认“都”是一个形声字。因为他知道右边的“阝”旁是“邑”的变形,而都城就是一种邑。“者”和“都”现在的读音毫无共同之处,但是他一想起“赌”、“堵”、“睹”等读音跟“都”相近的一连串字,也能勉強承认“者”是“都”的声旁。可是对一个没有这些知识的人来说,“都”实际上只是一个记号字。又如:“之”的本义是“到……去”,古书中常用此义(如《孟子·告子下》“先生将何之?”)。因此一个有古汉语修养的人,觉得把“之乎者也”的“之”看作假借字是很自然的。一般人大概只知道后一种“之”。对他们来说,这种“之”字实际上也只是一个记号字。在半记号字方面也存在类似的问题。

现在还没有人统计过汉字里记号字和半记号字的数量。如果要作统计,按理说,字形构造并未受到破坏但实际上已经成为记号字或半记号字的那些字,也应该包括在内。由于上面指出的那种情况,这种统计恐怕很难得到一致同意的结果。估计即使采取比较保守的立场,也就是文化水平比较高的人的立场来作统计,记号字、半记号字在现代一般使用的汉字里所占的比重也不会低于五分之一。在常用字里比重无疑还要更高。

前面引用过的对形声字在汉字中所占比重的统计,都没有考虑到一部分形声字实际上已经变成记号字或半记号字的情况。所以那些统计数字实际上都是偏高的。

以上我们分形体和结构两个方面,介绍了汉字发展过程中的主要变化。事实上,这两方面的变化是紧密联系在一起的。汉字象形程度的降低,是促使人们少造表意字,多造形声字的原因之一。而形声字成为汉字主流这件事,回过头来又为汉字象形程度的进一步降低创造了条件。文字结构的变化,客观上常常造成字形繁化或简化的后果。文字形体的变化,也常常造成破坏或改变文字结构的后果。记号字的大量出现,主要是汉字形体的变化所引起的。这从文字结构上看是一种倒退,然而却是为了简化字形,提高文字使用效率所必须付出的代价。直到今天,如何处理好字形简化跟文字结构的矛盾,仍然是一个需要认真对待的问题(为了把象形的古文字改造成隶、楷而破坏一部分字的结构,是迫不得已的,也是值得的。在楷书早已成熟的情况下,仅仅为了减少笔画而去破坏某些字的结构,把它们变成记号字,这样做究竟是不是必要,是不是值得,就大可怀疑了)。

注 释

〔1〕引自《西安半坡》,文物出版社1963年版197页图141,又图版167—171。

〔2〕引自王志俊《关中地区仰韶文化刻划符号综述》,《考古与文物》1980年3期15页。

〔3〕近年在甘肃秦安大地湾相当于半坡类型中晚阶段的仰韶早期遗址里,也发现了一些刻划在陶缽外口缘宽带纹上的简单符号,形体跟半坡发现的相似。同时还在早于仰韶文化的大地湾一期文化遗址里,发现了用颜料绘写在陶缽形器内壁上的类似符号。据碳十四年代测定,大地湾一期距今七八千年,比半坡类型的时代还早了一千年左右。见《甘肃秦安大地湾遗址1978至1982年发掘的主要收获》,《文物》1983年11期22——25页。

〔4〕于省吾《关于古文字研究的若干问题》,《文物》1973年2期32页。

〔5〕注①所引书198页。

〔6〕第一章注⑤所引文23页。

〔7〕参看第一章注⑩所引文162——163页。

〔8〕例如古汉字用来表示“五”的“×”,纳西文用来表示“十”,哈尼族曾用来表示五十元,傈僳族曾用来表示相会的意思(第一章注⑤所引文15页),古代巴比仑曾用作所有权的标记(同上23页),圣书字用来表示“划分”(参看第一章)。

〔9〕参看郭沫若《古代文字之辩证的发展》,《考古学报》1972年1期4—5页。

〔10〕但是商周铜器上主要用作族名的象形程度特别高的所谓“图形文字”,则确实是文字,有人把它们看作“文字画”是不对的,参阅郭沫若《殷彝中图形文字之一解》(见《殷周青铜器铭文研究》)。

〔11〕引自《大汶口》,文物出版社1974年版117—118页。参看《文物》1974年1期75页。大汶口文化的象形符号后来续有发现,但未见发表。

〔12〕唐兰《关于江西吴城文化遗址与文字的初步探索》释(1)为“戉”,(2)为“斤”,(3)为“炅”,(4)、(5)为“炅”的繁体(《文物》1975年7期72—73页)。注④所引文32页释(4)为“旦”。

〔13〕第一章注⑤所引文28页。参看陈国強《略论大汶口墓葬的社会性质——与唐兰同志商榷》,《厦门大学学报》1978年1期。

〔14〕参看第一章注⑩所引文165—166页。

〔15〕在山东章丘龙山镇城子崖的龙山文化层里,曾发现一块陶片,上有 形刻文(《城子崖》54页,又图版16)。这也许是树叶或羽毛的象形符号。据南京博物院《长江下游新石器时代文化若干问题的探析》一文,在“属于张陵山类型向良渚类型过渡阶段”的北阴阳营二号灰坑中,也出土过与大汶口文化类似的刻有象形符号的大口陶缸(《文物》1978年4期52页、55页图六)。其时代应晚于大汶口文化晚期。由于未见正式报告,详细情况不明。

形刻文(《城子崖》54页,又图版16)。这也许是树叶或羽毛的象形符号。据南京博物院《长江下游新石器时代文化若干问题的探析》一文,在“属于张陵山类型向良渚类型过渡阶段”的北阴阳营二号灰坑中,也出土过与大汶口文化类似的刻有象形符号的大口陶缸(《文物》1978年4期52页、55页图六)。其时代应晚于大汶口文化晚期。由于未见正式报告,详细情况不明。

〔16〕《郑州二里冈》,科学出版社1959年版17页,又图31。《郑州南关外商代遗址的发掘》,《考古学报》1973年1期83—84页。

〔17〕《郑州二里冈》38页,又图30。

〔18〕季云《藳城台西商代遗址发现的陶器文字》,《文物》1974年8期。

〔19〕《江西清江县吴城商代遗址发掘简报》,《文物》1975年7期。唐兰《关于江西吴城文化遗址与文字的初步探索》,出处同上。《江西清江吴城商代遗址第四次发掘的主要收获》,《文物资料丛刋》2。

〔20〕第一章注⑩所引文163页。李学勤《论美澳新收藏的几件商周文物》,《文物》1979年12期73页。邹衡《夏商周考古学论文集》,文物出版社1980年版124页。

〔21〕引自《河南偃师二里头遗址发掘简报》,《考古》1965年5期222页。

〔22〕最近又有人报导了七十年代后期在陕西商县紫荆遗址发现的少量二里头文化陶文。报导者认为“可能就是我国夏代文字的孑遗”(王宜涛《商县紫荆遗址发现二里头文化陶文》,《考古与文物》1983年4期1—2页)。由于资料太少,对这种陶文的性质还很难下断语。

〔23〕参看董作宾《中国文字》、《中国文字在商代》、《从麽些文字看甲骨文》等文,皆收入《董作宾先生全集》乙编第四册。

〔24〕《说文·金部》有训“车銮声”的“钺”字,《段注》疑是“銊”之误,即使不误,跟“戉”的加旁字“钺”也没有关系,只是偶然同形而已。关于同形字,详〔一○(二)〕。

〔25〕第一章注⑪所引书9页。

〔26〕这是《说文·叙(序)》自记的数字。有人据今本《说文》统计,实际共有一万零七百多字,见胡樸安《中国文字学史》。其中可能有后人掺入之字。《说文》把在当时实际上已经成为古文字的小篆作为标准字体,有不少当时通行的字没有被收入。

〔27〕据唐代封演《封氏闻见记》。今本《玉篇》经唐宋人增补,收二万二千余字。

〔28〕其中有110个重见字,不同形的字共46933个。见王竹溪《编写新部首字典的一些考虑》,《语文现代化》1980年4期92页。

〔29〕据于省吾先生统计,“甲骨文不重复的字约共四千五百多个”,见注④所引文33页。

〔30〕据钱玄《秦汉帛书简牍中的通假字》转引,见《南京师院学报(社科版)》1980年3期47页。

〔31〕据统计,掌握了3800个汉字,就能阅读一般书刊内容的百分之99.9左右。掌握了5200字,能阅读百分之99.99。据另一种统计,4990个汉字“构成了《现代汉语词典》中的几乎所有的词”。见陈明远《数理统计在汉语研究中的应用》,《中国语文》1981年6期468、469页。

〔32〕参看李孝定《中国文字的原始与演变(上篇)》“甲骨文的六书分析”节,台北史语所集刊45本(1974年)374—380页。

〔33〕《六书爻列》见《说文通训定声》卷首。《六书爻列》中列出了少量假借字和转注字。这些字同时又按照它们字形本来的结构列入了其他四书(即指事、象形、会意、形声)。我们计算百分比时没有管这些字。关于“六书”,参看〔六(一)〕。

〔34〕看《通志·六书略》。郑樵的工作做得比较粗糙,统计数字不尽可据(会意一类之中就有重出之字),而且他的转注类所收的字,既有表意字,又有形声字,其中有的字同时又收入他类,有的字则只见于转注类,这些情况给统计形声字的百分比带来了一些麻烦。所以我们举出的百分比只取整数。

〔35〕“彳”本是“行”的省体。“辵”是由“彳”跟“止”合成的。古代有“辵”字,但极罕见(《说文》引《公羊传·宣公六年》“辵阶而走”,今本《公羊传》作“躇”),而且大概是先有“辵”旁,然后才有“辵”字的。“疒”和“宀”在较早的古文字里都可以独立成字,参看〔七(一)〕。

校按:据《文史知识》一九八五年第七期刊登的李先登《夏代有文字吗》一文,在登封王城岗发现的时代大约相当于夏初的龙山文化晚期遗址里,也发现了可能是文字的符号,但资料仍嫌太少。(补充㉒)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。