神造说。布朗族神话《顾米亚》说:神巨人顾米亚开天辟地,创造了万物和人类。然而,太阳九姊妹和月亮十弟兄要破坏他开天辟地的业绩,集中热力射向大地。万物都被晒死了,顾米亚愤怒地发誓要打掉它们。他到森林里砍来西尼麻(树名,当地汉族称青皮树)做成弓,到冲子边取来阿卡解麻搓成弦,又到竹林里砍来阿里麻(箭竹)削成箭。弓箭做好了。他爬上最高的一座山峰,张弓搭箭,连连射下八个太阳和九个月亮。剩下的一个太阳和月亮吓得躲了起来。后才由公鸡喊了出来。[5]傈僳族民间故事《彩虹》说:人类始祖西沙(男)和勒沙(女)从葫芦出来后,得到洪水主宰路帕的独生女儿搭救而生存下来。西沙对勒沙和路帕的女儿都产生了爱情。不久,路帕的女儿怀了孕。路帕得知大怒,让洪水淹没了大地。他们向天神求救。天神从天上放下一个木筏,木筏上拴着一张弩弓,三支竹羽箭。他们乘木筏漂到“宣哇帕”地方,见一面岩壁挡住洪水。西沙张弓搭箭,连射三箭,将岩石射穿。洪水得以退去。[6]阿昌族《遮帕麻与遮米麻》:天公遮帕麻和地母遮米麻创造了天地万物和人类,人类过着和平安宁的生活。但火神和旱神腊訇造了个假太阳钉在天幕上,使地面只有白天没有夜晚,天空像一个大蒸笼,水塘烤干了,草木枯萎了。遮帕麻设计将腊訇毒死后,砍来黄栗树做了一张千斤弓,砍来大龙竹做了一根九尺长的箭,射下假太阳,拯救了人类。[7]苗族《婚礼歌》:远古时,天上有九个太阳和九个月亮,大地上的万物都被烤死了。天神杨亚“制弓又造弩,破竹制成箭,搓麻做成弦”,射落8个太阳和月亮,留下1个太阳和1个月亮。[8]

人造说。景颇族《万物诞生》:人类诞生之初,大雾裹住山头不散,大雨下个不停。石英拉(一种鬼)守的水洞堵塞了,洪水淹没了大地,天地摇摇欲坠。石英拉着急了,用汪能拉·新龙锐木占(生万物的鬼)生的弓箭射水洞。但弓太软,箭被折断,水洞未被射开。潘万能桑、折能章(指导创造天地万物和人类的鬼)告诉人类:“鬼的弓箭要不得,硬弓利箭自己造。”于是,人类伟大的发明家桂英拉琐依照彩虹的样子,用树木弯成弓,用绳索做弦,用发黄的老竹做利箭。众人齐心协力拉弓射箭,利箭射散了云雾、射倒了大山、射穿了被堵的水洞。太阳出来了,洪水流走了。[9]普米族《杀马鹿的故事》:远古时,汪洋大海边、深山老林里,窜出一只凶恶无比的马鹿,它糟踏过的地区寸草不生,它啃过的树木树叶全落。它的犄角能划破天,吼声能使大地倾斜。天地人类正面临一场浩劫。这时,从峨萝山上裂开的青石中诞生了巨人简锦祖。他用狼皮做箭袋,拿桑树做弯弓,拿箐竹做利箭,射死这只马鹿,给人类带来了安宁。[10]

上这三种说法,猴造说、神造说当然不足为信,就是人造说亦充满神奇和夸张的色彩。然而,神话传说是“通过人民的幻想用一种不自然的艺术方式加工过的自然和社会形式本身。”[11]是“保存关于过去的回忆的宝库。”拨开神化和幻化的迷雾,我们便可从中获得一些本真性的、有益的讯息。

弓箭出现的确切时间可说是个千古之谜,但我们却可借助于“口头上的历史”——神话传说去作一番大体的推测。白族之弓箭源于猴的神话似可有两种解释:一种是,一群处于族内血亲群婚的原始人在迁徙过程中,遇到了个以猴为图腾的部落,该部落能造石刀、弓箭;另一种是,在族内血亲群婚阶段,即考古学上的旧石器时代中期和摩尔根所说的蒙昧时代中级阶段,原始人就已在对大自然的模仿和长期的生产实践中学会了制造弓箭。如果后一种解释能成立,则弓箭的发明不是摩尔根所说的蒙昧阶段晚期,而是在蒙昧时代中期。上述其他民族的神造说也反映出,弓箭的历史几乎与人类的历史一样久远悠长。犹如无法说出人及万物是何时和怎样出现的一样,云南少数民族先民也无法说出弓箭何时由何人发明,因而将它与人一道归于神的创造。

云南少数民族先民生活于巨畜猛兽环伺的险恶环境。为了生存,他们不得不躲避野兽;同样是为了生存,他们又不得不攻击野兽。在动物界中,人从体能上讲绝对只能归于弱者。但人是万物之灵,是有文化创造力的动物。在最高需求——生存需求的迫使和驱动下,人创造出了“延长了他的自然的肢体”[12]的武器——弓箭。利用弓箭,人们能在一个较远的距离将毫无警觉的动物杀死。智慧与力量的有机融合,使人一下由弱者变为无与伦比的强者。普米族那杀死那只震天吼地、凶恶无比的马鹿的故事,不正是先民战天斗地的生动写照吗?弓箭赋予人神奇的力量,使人战胜了凶猛的野兽;反过来,人也将弓箭神奇化,赋予它射落太阳、射倒大山、射穿岩壁、射开天空的功能。这反映了人的两种心理:“一是征服欲,即对外部世界进行能动的认识、改造和利用,而取得一定相对满足的心理要求;一是崇仰心理,即因无知或出于某种意愿而产生的对某一对象的盲目敬畏和崇拜的心理态度。”[13]

哈尼族有句谚语:“弩弓没有箭,不如棍棒。”的确,在弓箭中,箭的作用是很重要的,因为人的捕猎行动最终是通过它才得以完成的。遍布各地、触目即是的竹林,为云南少数民族先民提供了丰富而优质的制箭材料。竹子厚薄均匀、纹路笔直、质地坚劲,稍加修凿即可制成良箭。上述民族中竹箭射太阳而不焚、射岩石而能穿的神话,正反映出这些民族对具有极强穿透性和极高耐久性的竹箭的崇仰心理。千百年来,许多民族将弓发展成为弩,但无论是弓箭或是弩箭,均主要以竹制。傈僳族、独龙族等民族则制成了毒箭。

事实上,云南少数民族历史上不仅箭以竹制,弓也多有以竹制者。《蛮书》卷四载:“朴子蛮,勇悍矫捷。……善用泊箕竹弓,深林间射飞鼠,发无不中。”朴子蛮即今布朗族。《滇志》卷三十二引《竹谱》“释”曰:(棘竹)大者二尺围,肉至厚实。南中夷人破以为弓。”《滇海虞衡志》“志器”第五载:“竹弓,《范志》云:‘以 竹为之。筋股一如角弓,而揭箭不力。”,拉祜族、独龙族等民族的弩弓亦多用竹烘烤而成。还有以竹笋为弩弦者。《滇志》卷三十二引《竹谱》“释”曰:“筋竹……其笋未成竹时,堪为弩弦。”

竹为之。筋股一如角弓,而揭箭不力。”,拉祜族、独龙族等民族的弩弓亦多用竹烘烤而成。还有以竹笋为弩弦者。《滇志》卷三十二引《竹谱》“释”曰:“筋竹……其笋未成竹时,堪为弩弦。”

云南大多数山地民族在进入农业社会(以“刀耕火种”为主要生产形态)后,狩猎一直是重要的辅助性生业。“男子狩猎,女子织布”成为世代相沿的、神圣的性别分工。成年男子均视狩猎为自己义不容辞的、光荣的职责。作为物态化的文化创造,弓弩箭矢在漫长的狩猎活动中满足了人类获取食物、抵御敌害(包括巨畜猛兽等自然性敌害和外族入侵等人为性敌害)等实用性需求。以实用性文化为铺垫,弓弩箭矢还以观念的形态进入文化领域,成为一种勇武剽悍的象征和男性的符号。弓弩箭矢是傈僳族、景颇族、怒族、独龙族等少数民族男子的必佩之物。傈僳族男子死后,还要以弓弩作为主要随葬品悬挂于坟墓旁。[14]一看弓弩便知定是男性墓地。竹箭由箭头、箭身组成,而且挺直坚劲,酷似勃起状态的男性生殖器,因而与生殖崇拜发生联系。如“在东巴教祭司男性生殖之精灵的‘伙本’仪式上,生命神竹篓中放一支箭,箭身为有三节的竹杆,系上表示五行的五条不同颜色的布条。”[15]竹箭实为男根的象征物。

2.其他竹猎具

云南民族中的竹猎具主要还有竹刀、竹签、竹矛等。

竹刀出现于采集渔猎时代,既是妇女们采割野菜的工具,也是男子的猎具,普米族《蛇怕竹杆及五色土的来历》说:远古时,人们采野果、捕鱼虾充饥。遍地的蟒蛇严重威胁人类生命,仙人阿纳将一根大竹杆削成两把锋利的竹刀,放于蟒蛇经常出没的路口。蟒蛇被竹刀划成两半。但在石头老庚帮助下,蛇又合成一条活过来。阿决设法将石头变成五色土,又把两片大竹刀削成竹签子,布于蟒蛇经过的路口。从此人们才开始耕种五谷,过上定居生活。[16]哈尼族神话《阿扎》:很久之前,天下没有火。人们采来野果生吃,打来兽肉生嚼。勇敢的小伙阿扎用阿妈送的竹刀戳死猛兽,找到火珠,将火珠吞进肚里,最后又用竹刀扎进自己的胸膛让火珠滚出。哈尼人有了火种,但阿扎却死了。为了纪念阿扎,哈尼人就把火叫做阿扎。[17]苦聪人《苦聪人的求婚礼品》讲:远古,一猎人凭力气和竹刀捕杀猎物,带上猎物向一位姑娘求婚。这位聪明的姑娘说:“阿哥,一个猎人单凭有力气对付凶恶的大野兽还不行,也还要能把树上机灵的小松鼠捉住才行。”猎人制出弓箭,射落松鼠,终于赢得姑娘的爱心。此后,苦聪人形成用松鼠作为求婚礼品的习俗。[18]上述神话和传说折光地反映出,竹刀曾是最古老的猎具之一,其历史甚至比弓箭还要久远。

弓箭出现后,作为猎具的竹刀渐被淘汰,而由竹刀演化而来的竹签则被长久而广泛地保存在云南少数民族的狩猎活动中。傈僳族将竹片两端削锋利后放在火塘上烘烤,制成坚硬而锋利的竹签,然后将竹签有规则地插于野兽栖息处或常出没的路口。野兽碰撞在竹签上,就被戳死或戳伤而被捕获。[19]苦聪人打熊时,在熊经常出没的路上埋设一、二百竹签(“白周”),熊受惊后跳到竹签上,便被刺身死。[20]傣族在野猪常出没之地挖口大坑,坑上作巧妙的伪装,坑底插满竹签,野猪踏过时陷入深坑,便被竹签穿死。[21]独龙族将有毒竹签埋设于老熊、野牛经常出没之地,巨兽触及即死。[22]阿昌族“欧——灰灰”舞源于古代先民抵御兽害的一种方法。“欧”是大竹子,“灰”是竹子丫开的刃口。传说远古时,人们将丫口竹签密密地插于住地四周,兽群来了,搞不清是啥东西,便推举猴子前去试探,猴子无所谓地伸手就拽,双手被竹签划得鲜血喷溅,大哭大叫起来,兽群见状飞身逃窜,从此不敢再来。[23]

竹矛也是云南少数民族常用的猎具,此略而不述。

二、竹制渔具

远古的云南曾是江河纵横、水泽遍野之地,广泛流传于各少数民族的洪水神话[24]便折光地反映了这一事实。“靠山吃山,靠水吃水”,渔业成为可与采集和狩猎相颉顽的又一古老的经济门类之一。进入农业社会之后,渔业长期作为重要辅助生业保存于云南许多少数民族的经济生活中。

云南少数民族的渔业种类繁多,而以竹制渔具使用最广、作用最著。

竹竿应是最古老的捕鱼工具之一。在文明之初,先民们可能采用的是最简单的捕鱼法——摸鱼,全靠手脚的敏捷捕获鱼类。但对于大鱼、凶猛的水生动物以及深水急流中的鱼类,人类仅靠自身力量往往力不从心,甚至自身生命都受到威胁。求生的需求转化为文化创造的动力,先民们学会了用锋利的石块、木棍、竹竿去与鱼类搏斗。天长日久,先民们发现竹竿在捕捞中具有多方面的功能:削尖的竹竿可以叉鱼,这便是竹矛叉鱼的起始;竹竿竿头系诱饵还可钓鱼,这又成为垂钓的源头。这样,人们借助于竹竿,在岸上或船上便可完成捕捞活动,而不必舍身忘死潜入水中与鱼类直接相拼了,人类征服自然的能力大大提高了。

竹矛叉鱼法曾在云南少数民族先民中广泛采用。铁器出现后,人们为增强杀伤力,又在竹矛顶端裹层铁皮或装上铁叉。如独龙族使用的“朗厚”,是“打4个铁钩,装在竹竿顶端,水清季节,发现鱼后就投竿叉杀,捕获的多为5斤以上一条的鱼。”[25]

以竹竿系诱饵垂钓在云南一些民族中长久保留。如本世纪50年代金平县芝人妇女还以此法钓鱼:“把蚯蚓用野麻穿成串,缠在手指粗的竹竿上,放入有鱼的石洞内,鱼一吃蚯蚓,竹竿便动,妇女趁竹竿动的时候,立即提起鱼竿,鱼便落在竹盒里。”[26]

3 西畴壮族设在河水口的捕鱼竹排

竹竿不仅是传统钓具中钓竿的主要制作材料,还是夹鱼渔具的重要构件。独龙族竿网夹鱼法是一种原始而有效的捕鱼方法。夹网的制法为:先择直径3厘米、长3至5米的两根空心竹,以火烘烤减轻重量。两竿的根部用藤篾相连,尖部缠宽约2米、长约4米的凹形的麻线结成的网。网的顶端系于竹竿,末端系离竿尖2米处,两侧用绳扎紧绷平。捕鱼者奋臂把网竿撑开,用竿将网压入急流中,然后双手扭转两竿后便把网托出水面。鱼被网紧紧缠住,无法逃脱。[27]

竹编业诞生后,各种各样的竹编物成为云南许多少数民族普遍使用的渔具。

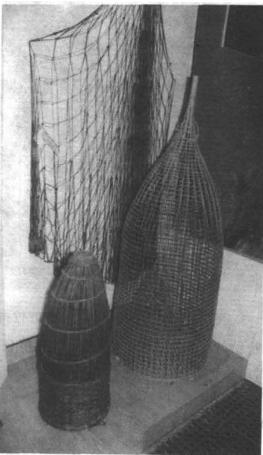

图4 竹制鱼具

独龙族竹编渔具有鱼笼、鱼坝、鱼箩等。鱼笼,独龙语为“萨本”,以竹编成长形竹箩,箩口呈漏斗形,扎以柔软的竹片,鱼能进不能出。鱼坝,独龙语为“白亚”,以石筑 一小坝,用竹条织成竹帘,放于坝口。鱼箩,独龙语为“多纳”,以竹编成,放于瀑布下,鱼跃入即无法逃脱。[28]傈僳族将编有倒篾的鱼箩置于石头垒出的狭流口处,鱼能进不能出。[29]富宁壮族在瀑布急流左右安上竹篓,鱼鲜上游时受大潭阻挫自动跃入篓中。[30]傣族捕鱼方法很多,其中“笼鱼”、“筑鱼坝”、“支笼子”等均以竹编物为渔具。[31]

镇康县石岩、硝长沟寨一带的德昂族竹编渔具有两种,一种是喇叭状渔笼;德昂语称“娃格戛”,“系用一根粗龙竹制成,竹节以上剖成细条,四周扎上二、三十道竹环,直到笼口,型如喇叭。渔笼约长2至3米,笼口直径约70至80公分。”另一种是水壶状渔笼,德昂语称“格戛”,“是用细竹片编织的壶状带椭园扁形,底座为四方块,能站立,笼高30公分,腰部宽10余公分,口径长4至5公分。渔笼设有竹盖,两侧有耳,系以藤带。笼底开一小门,高3公分,宽5公分,小门内两边各编扎20多条小竹排棍,鱼若溜进竹笼,竹排张开,入笼之后竹排关闭,鱼便无法逃出。”[32]苗族“设鱼箩”是常见的捕鱼法。编一入口处有伸向箩腹内的倒挂篾齿的竹箩,将高梁、酒糟等置于箩中,然后将鱼箩沉入塘底,鱼进得去出不来。[33]

【注释】

[1]云南省民间文学集成编辑办公室编:《佤族民间故事集成》,云南民族出版社1990年版,第57页。

[2]《古代社会》,商务印书馆,上,第20页。

[3]云南省民间文艺集成办公室编:《白族神话传说集成》,中国民间文艺出版社1986年版,第2—7页。(https://www.xing528.com)

[4]同上书第10页。

[5]谷德明编:《中国少数民族神话》(下),中国民间文艺出版社1987年版,第480—485页。

[6]怒江州《傈僳族民间故事》编辑组编:《傈僳族民间故事》,云南人民出版社1984年版,第19—22页。

[7]《中国少数民族神话》(下),第490—502页。

[8]文山州民委、文化局、文联合编:《文山州民间长诗集》第三集,1985年内部印行,第288—289页。

[9]鸥鹍勃编:《景颇族民间故事选》,第9页。

[10]普米族民间文学集成编委会编:《普米族故事集成》中国民间文艺出版社1990年版,第27—28页。

[11]马克思:《〈政治经济学批判〉导言》

[12]《马克思恩格斯全集》,第23卷,第203页。

[13]邓福星:《艺术前的艺术》,山东文艺出版社1987年版,第112—113页。

[14]《云南少数民族生产习俗志》,第172页。

[15]杨福泉《纳西族木石崇拜文化论》,《思想战线》1989年第3期。

[16]普米族民间文学集成编委会编:《普米族故事集成》,中国民间文艺出版社1990年版,第544—545页。

[17]李页子。贤编:《云南少数民族神话选》,云南人民出版社1990年版,第133—139页。

[18]徐华龙、吴菊芬编:《中国民间风俗传说》,第485—486页。

[19]《云南少数民族生产习俗志》,第173页。

[20]《拉祜族社会历史调查》(二),云南人民出版社1981年版,第86页。

[21]《云南少数民族生产习俗志》,第111页。

[22]《云南省怒江独龙族社会调查》(调查材料之七),1964年内部印行,第99页。

[23]杨德鋆:《美与智慧的融集——云南民族艺术介论》,云南人民出版社1993年版,第13页。

[24]据李子贤统计,云南至少有17个民族流传着洪水神话(详见《探寻一个尚未崩溃的神话王国》,云南人民出版社版,第106页)。

[25]《独龙族社会历史调查》(一》,云南民族出版社1981年版,第88页。

[26]《布朗族社会历史调查》(一)云南人民出版社1981年版,第125页。

[27]斯尤·丁巴:《独龙族捕鱼习俗》,载《山茶》1994年第5期。

[28]《独龙族社会历史调查》(一),云南民族出版社1981年版,第88页。

[29]王恒杰:《傈僳族》,民族出版社1987年版,第94页。

[30]《云南少数民族生产习俗志》,第104页。

[31]详见《云南少数民族生产习俗志》,第11 4—115页。

[32]《云南少数民族生产习俗志》第352页。

[33]《云南少数民族生产习俗志》第160页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。