二、图古曼(水磨房)遗址

“10俄里”比例的俄文地图 ,是我所掌握的最详细的地图。它在三仙洞以北和“两盘水磨”房以远,标注有“乌什玛—拉万(Outchma-ravan,汗城)城的遗址”。Koch-Tegermen或者更应该是Qoch-Tegurman

,是我所掌握的最详细的地图。它在三仙洞以北和“两盘水磨”房以远,标注有“乌什玛—拉万(Outchma-ravan,汗城)城的遗址”。Koch-Tegermen或者更应该是Qoch-Tegurman ,意为“两盘水磨”。这是一个从未有当地人向我证实过的地名,人们仅仅称之为Tegurman,意为“水磨房”。此名专指位于恰克玛克(Tchaqmaq)河左岸的小小歇脚之处,它正处于这条路渡过此河的地点,那里过去确实有过一盘水磨

,意为“两盘水磨”。这是一个从未有当地人向我证实过的地名,人们仅仅称之为Tegurman,意为“水磨房”。此名专指位于恰克玛克(Tchaqmaq)河左岸的小小歇脚之处,它正处于这条路渡过此河的地点,那里过去确实有过一盘水磨 。但当地的习惯是用图古曼(Tegurman,水磨房)一词指整个地区,它从该盘水磨向南一直延伸到吐吐尔干(Tuturga)

。但当地的习惯是用图古曼(Tegurman,水磨房)一词指整个地区,它从该盘水磨向南一直延伸到吐吐尔干(Tuturga) 的领土上。我在俄文地图上,于标注在“三仙洞”之北的地方,未发现任何遗址。陪同我的那个土著小吏也不知道附近有什么遗址

的领土上。我在俄文地图上,于标注在“三仙洞”之北的地方,未发现任何遗址。陪同我的那个土著小吏也不知道附近有什么遗址 。相反,在本地图上标注有哈思烈苏丹(Hazret·Soultain`,也就是萨图克·布格拉汗)墓葬的地方

。相反,在本地图上标注有哈思烈苏丹(Hazret·Soultain`,也就是萨图克·布格拉汗)墓葬的地方 ,有一个相当大的遗址群,人们把它视为一个汉公主的古城。从它所处的地域来看,它们被称为图古曼遗址或“水磨房遗址”。这个遗址群位于该河的南岸,地处“三仙洞”以东。当人们沿从喀什到那林河的道路前进时,便会远远地望到这些遗址。令人非常惊讶的是,彼得罗夫斯基先生在前往“三仙洞”时,却没有看到它们。虽然在喀什未有任何人向我提起过它们,但当我考察三仙洞时,在某种意义上可以说,我是完全偶然地碰到了它们。正如我们此后所知道的那样,图古曼遗址已于1905年被德国探险团和在数月前由斯坦因考察过了。

,有一个相当大的遗址群,人们把它视为一个汉公主的古城。从它所处的地域来看,它们被称为图古曼遗址或“水磨房遗址”。这个遗址群位于该河的南岸,地处“三仙洞”以东。当人们沿从喀什到那林河的道路前进时,便会远远地望到这些遗址。令人非常惊讶的是,彼得罗夫斯基先生在前往“三仙洞”时,却没有看到它们。虽然在喀什未有任何人向我提起过它们,但当我考察三仙洞时,在某种意义上可以说,我是完全偶然地碰到了它们。正如我们此后所知道的那样,图古曼遗址已于1905年被德国探险团和在数月前由斯坦因考察过了。

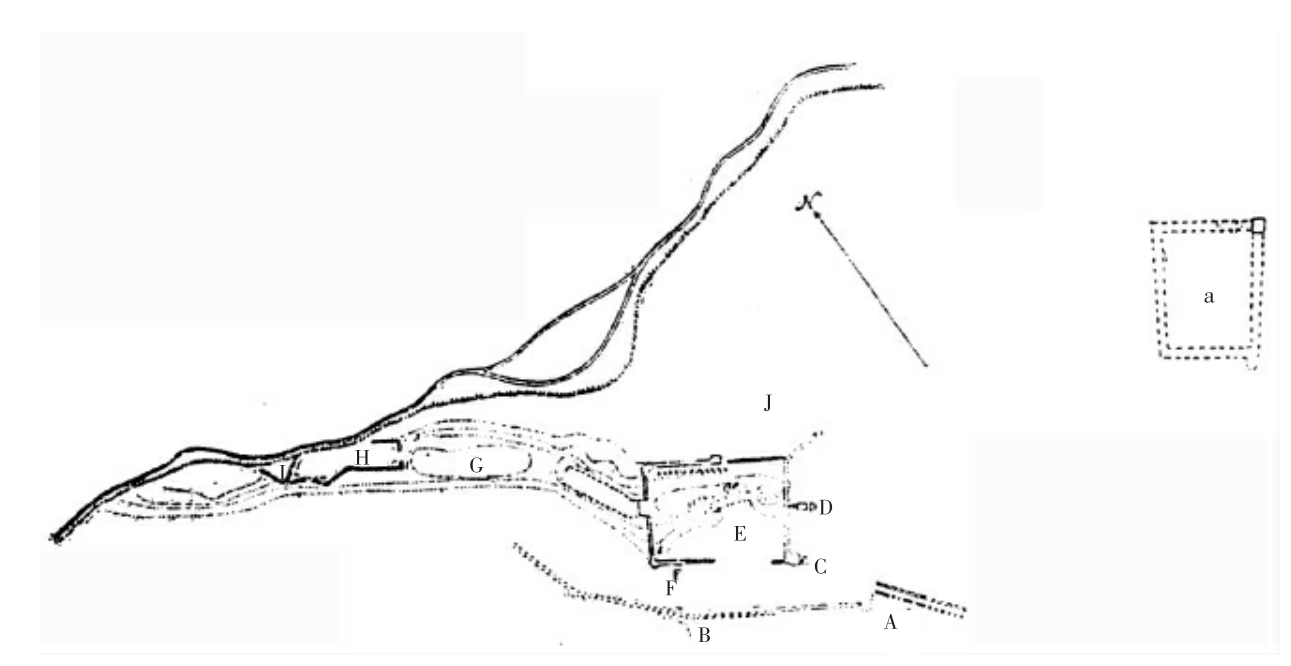

本处所附的平面图系由瓦杨博士所绘,它反映了水磨房遗址的规模和布局。最靠东部的土建筑是一座窣堵波,比库尔干提姆(Qourghan Tim)或喀什的克孜尔戴卜(Qyzyl Debe,红山)要小,或者是比汗宫的沙山(托帕·提姆,Topa Tim)还要小,不过却保存得同样完好。它更为接近于那些规模不大的窣堵波。它的一种极好的典型代表,基本上也保存完好,是由汗宫以北的城堡山(莫里·提姆,MoriTim)提供的。

水磨房遗址图1906年9月28日测绘比例尺0m01=30m

窣堵波的现有高度为坍塌物之上10米,而坍塌物明显高于附近地面两米。就建筑的现有状态可以使我对其原貌所作出的判断来看,它首先是由一个四边形底座形成,其中的某些边角尚清晰可见。该底座似乎是以尚存在于坍塌物之上3.40米的现存第一层枝条排为界。这第一个长方形的每侧都大约有8米的扩展余地。在这第一个长方形之上,又矗立起更小的第二个长方形,也可能是一个金字塔的主干,其塔脊与第一个小四边形的尖脊相吻合,它将通向第二层枝条排,后者现今位于坍塌物的5.45米以上。在这第二个底座之上,窣堵波是圆柱形的。第一个呈圆柱形的枝条排从第二层枝条排延伸到了第三层,而第三层于今天尚处在坍塌物之上7.35米之处。在这第三层枝条排之上,又矗着第二层,后者也呈直径略小一点的圆柱体。这第二个枝条排的直径为圆柱体,基本相当于窣堵波现今顶端的直径,即5.5米。但在顶端之下约1米的地方,又有第四个枝条排的突伸部分,今天从南—西南方向尚可以看到它。这就使人们相信,在建筑物四周的这一地点,有一条突出的檐口。

在东—东北一侧,窣堵波几乎是从其整个高度上裂开了。我们由此而进入了一条垂直的方形壁炉烟道,其横向为1.30米,自顶端向下降3米。这条烟道无疑应断代为该建筑物的营造时代,它确实位于窣堵波的中心。另外一条烟道或类似的小房间也出现在汗宫的沙山上,并且很可能是以烟道而命名窣堵波(烟道窣堵波)。该窣堵波系用生土坯平砌而建成,砖体的长宽尺度变化于0.32~0.043米之间。但其厚度基本上统一,均为0.09米。

在窣堵波的西北部,又有一道双墙(A),其高度约为2.80米,厚度为1.30米。此墙明显向窣堵波方向延伸。但我经过仔细研究却证明,在平面图中的虚线之外已不存在任何踪迹了。如果假定此墙还有延伸,那么它也不会到达窣堵波本身,而是从略偏东北的地方经过。沿此道双墙前进和在其内部,于一个距地面有1.70米高和长宽均为1.90米左右的地方,有许多洞坑,它们在墙壁上变得越来越小,似乎是为摆放大梁而钻的洞。虽然两侧的洞并非是面对面地挖掘的,但由此而使我产生怀疑,这对双墙是被支撑(或者更应该是被覆盖)在一个似乎是与A墙系统相联系的墙上,但它却不太高(2.10米),其宽度基本相同(1.30米)。这些墙壁均以砖砌成。其砖的质量远不如窣堵波的砖质量好。其体积均难测量,因为裂缝使它们几乎是完全垂直地断裂开了。其平均宽度似乎为0.25~0.30米。至于其高度,则可以更加准确地辨认出来,基本上是0.16米左右。

墙壁A和B似乎保护着大四边形E。当人们从东南侧前来时,首先会看到两大砖塔门(C和D),高约7米。以D号塔门计算,其最大的宽度为4.10米。这些塔门均以与窣堵波相同的砖砌成。在大四边形的东北和西南侧,我辨认出了一种特殊的砌体,由一批连续排列的砖基组成,砖高0.09米,平砌,在各个由砖砌的基础之间,还有一层很高的砖,砌得很糟,高约为0.22米。我觉得,特别是在趋向F点上,当时已达到2.40米高的墙壁,似乎得到了加强。无论是在塔门里,还是在四边形的墙壁上,都看不到木料的痕迹,无论是以枝条排的形式,还是以木梁的形式,都一概不存在。四边形工程的内部装满了堆积起来的沙子和卵石,它们在C点上一直上升到10米高。初看起来,根本发现不了任何明显的建筑痕迹。该四边形建筑物部分地倚在下陷的地面上,该地面主要是以卵石铺成,向西北方向延伸,一直到达峭壁时才中止,因为它在那里被一条河截断了。在这片下陷地中,我们发现了完全坍废的建筑痕迹,在G处有几层显得部分是空空然的塔楼,最后在Ⅱ处是以体积很不正确的砖筑成的城堡。该城堡北—西北方向的墙壁有近2/3已被激流冲走。我们还可以看到一大块岩壁,它以一整块滚落到了其原有高度的约5米之下,在原有黄土层 和约1.5米高的卵石滩之下,尚残存部分已坍塌的墙壁。在从E点到G点的这一整片洼地中,水经由建筑物的地基而冲出了一条新的道路。

和约1.5米高的卵石滩之下,尚残存部分已坍塌的墙壁。在从E点到G点的这一整片洼地中,水经由建筑物的地基而冲出了一条新的道路。

有一条略为隆起的沙丘,在Ⅰ号遗址中表示一个四角形古城墙的位置,与附近的平原处在同一水平线上。在遗址J中,也有相当明显的古代建筑物的痕迹。

我不了解先我而来的考察家们在图古曼(水磨房)遗址所获得的新发掘物。在窣堵波那垂直的大堑壕之外,它肯定是相当古老的了。我在窣堵波的塔脚下,在G号建筑物的外侧,从大四边形建筑到Ⅰ号点的墙脚下,发现了某些为从事考察而挖掘的坑,但那里似乎并未出土任何东西。整个遗址的场地上都堆满了粗陶碎片,均未上彩釉。当我第一次踏勘水磨房遗址时,便在轻轻挖掘a与c点之间的E号四边形建筑物的侵蚀沟地面时,发现了这些粗糙的陶土大瓮。这种瓮似乎一直在新疆使用,今天仍被称为“瓮”(khoum)。本处所涉及的瓮的最大直径为0.72米,其上部已残损,从最粗大处的直径到瓮底的高度为0.55米。部分瓮中装着流沙,有的瓮里面还装有木炭块。此外,这些瓮的存在并不是时代的一种典型特征,因为据彼得罗夫斯基先生认为,人们在那里附近的黄土层中,发现了火者阿帕克(Appaq Khwadja)的麻札(圣墓)。据我看来,这些遗址不存在是前伊斯兰时代的可能性。但我在汗宫接近沙山(Topa Tim)的庭院内,也曾发现过完整的瓮。由于该庭院很可能是沙山的精舍,所以我们应该将它上溯到佛教时代。由此可见,我们从一座古建筑内存在着瓮的事实中,不能得出任何结论。

相反,我觉得在E号大四边形建筑内部的同一批斜坡上,搜集到两块内有泥巴和用木棍加固的生石膏块,它们似乎是塑像的残片。穆斯林们从来不会在其建筑物中设置图像,而且我们继汗宫之后的经历,又证明了这些残余物的佛教特征。

最后,完全是出于偶然,当我在陶器碎片堆中发掘时,偶然捡到了一支木简,其一面写有婆罗谜文字。虽然文字磨损甚重,但这支残简的作用是断定了该E号四边形建筑的佛教起源,同时也是人们至今在喀什地区发现的印度文字的第一种样本。

这种偶然的发现使我们产生了一种希望,即这些发掘很可能会成果丰硕。数日之后,我率领10个人转向了图古曼(水磨房),我们也在四边形建筑的6个角,即a号突伸部分进行了发掘。我们一行最后到达了顶峰C,那里的几条沙漠线似乎是指一处古建筑。我们的期待落空了,发掘只提供了一块陶片,与在整个废墟场地都大量存在的那些陶片颇为相似。另外还有一两块烧制砖的残片。这并不是说我们在水磨房一无所获,而是至少有过一次幸运的偶然。我们必须在那里完成相当漫长的工程,而且我觉得获得成功的运气太不可靠了,没有必要放任自己而去追逐它们了。在发掘期间,我还在一个并非是自己特别选定的地点,搜集到一个铜制圆锥形小铃。

无论我们的资料多么贫乏,我总觉得大家可以以某种程度的可靠性,而从“水磨房”遗址上区别出两个时代来。据我个人认为,窣堵波和E号四边形建筑是建造时间最古老者。那座四边形建筑也如同在沙山和汗宫中一样,是窣堵波的精舍。相反,在佛教时代之末,或者可能是在穆斯林时代的整个开始阶段,这个圆形山丘在从喀什到上阿图什(Oustoun Artouch)的大道上的战略地位,使他们在那里建造了一座防御工事。为此,人们在通过A、B墙来保护它,部分地使用了精舍的古墙。同时又有新的工事矗立在Ⅱ处。这就可以解释一方面是在A和B墙之间,另一方面是在窣堵波和大四边形建筑之间,具有不同砌合术的原因了。此外,大四边形建筑的墙壁可能在此时,尤其是在趋向F点的方向上得到了加强。最后需要我指出的是,Ⅱ处的新城堡是既以旧材料又用新材料建成的。A处的双墙可能是一条带覆顶的安全通道,其目的在于将主墙与用作敌楼的窣堵波连接起来。

无论这些结论的猜测分量有多大,我始终都觉得它们符合我们现掌握的有关水磨房遗址的全部知识。我认为,那里从未有过一座穆斯林城。从这种观点着眼,在讲完了我们所找到的很少一点东西之后,我觉得再指出我们未能遇到的东西也是有益的。我们在水磨房遗址既未找到一枚钱币,又未发现一块玻璃,我在研究汗宫建筑的时代时,将会再回头来研究这一点。

注释:

①伯希和始终将“三仙洞”拼写并用汉文标注为“三山洞”。估计他是听错了。现根据中国学者的统一称呼,作“三仙洞”。——译者

②斯坦因:《新疆考古和地形测量日记的初步报告》,伦敦1901年版,4开本,第16~19页;《沙埋于阗》,第125页以下。(https://www.xing528.com)

我应该更详细地讲一下汗宫遗址。对于最靠近喀什的两座窣堵波,其一是位于北部者,以城堡(Tim)或库尔干城堡(Qourgh覾n Tim)的名字相称,出自其所在地库尔干一个镇的名称,它已由斯坦因作了相当详细的研究。南部的窣堵波作克孜尔·戴卜(Qyzyl Dehe),意为“红山”,这是由于其砖的红色,其中的某些砖似乎烧得很低劣。在该窣堵波的建筑中,如同在该地区的古窣堵波中一样,我们遇到了相当多的遗骨和木炭块。我觉得最有意义的事,便是提醒大家注意一个距窣堵波最近的小山丘,它是一种很低矮的圆帽形小丘,直径54米,其最大高度是地平面之上5.50米。此山丘绝对光秃,虽然两侧由高梁地环绕。那些小小的隆突地状却标志着墓葬。但这些坟茔土丘朝所有方向开放,它们不符合穆斯林殡葬仪轨的要求。墓葬不同地点的两三处开口,可以使人于一种砖砌拱顶之后,遥望到某些部分被封闭的洞口。我经过更仔细地研究证明,整个墓葬实际上是由同一个宽砖拱顶支撑的,黄沙入侵了中心洞,甚至直达拱顶的近0.80米处。我不理解这座古建筑的作用。穆斯林们现在于那里埋葬夭折的婴儿和幼年儿童,正如我发现的遗骸所证明的那样。这就可以解释,为什么其中不是信士们的尸体,而是那些甚至可以说是未曾真正生活过的幼童的尸体,它们均脚朝东方埋葬。

③在大道与岩壁之间,以斜坡状延伸着一堆坍塌物,高约为10米。窗户的下沿位于此堆积于坍塌物之上高10.80米处。山崖于窗户之上的高度很小。

④第一种写法确为我曾听到的那种,洞窟的数目正如其汉文名称所指出的那样为“三”(三仙洞),从而使人看到了其维吾尔文名称中的第一部分utch(三)。这就是我曾咨询的突厥人向我提供的解释,但它无法解释mervan的意义。在我下文将要提到的彼得罗夫斯基的记载中(其书第295—299页),该词拼写作Outchmah-ravan。他声称,尽管他试图将该名词之首视为utch,意指“三”,但他最终却赞同了土著人的解释,即将全名解释为“正坍塌的难进之洞口”。事实上,Outchmah一词似乎意指一处难以行走和陡峭的地方(请参阅帕维·德·库代依辞典中引自巴贝尔的例证,第49页),正如Utch-meravan或Outch-meravan一样,在习惯用法中不仅仅是指“三个洞”,而且也是指向南延伸的道路之陡峭。从辞源学来讲,彼得罗夫斯基的解释很可能是正确的。但在此情况下,民间辞源学改变了该名称,使人又从中发现了utch(三),我认为最好是采纳人们当代普遍采用的发音。在新疆的现代地理中,我尚未遇到过其中含有Outchmah的地名。斯文·赫定(《1894-1897年西域旅行的地理科学成果》,载《彼得曼通报》补编第151卷,第6页)提到了叶尔羌之南的一个叫作Utshme-arik的地方。他将此名解释为(第570页)“桑树渠”。很明显,其真正的发音是Udjma-aryq。在帕维·德·库尔代依的辞典中,由于对tch和dj之间区别符号的混淆(第49页),Outchmah(陡峭的地方)和udjima(桑树)这两个字被压缩为同一个字了。

⑤此文载《帝俄科学院考古学论丛》第7卷,第298—501页。彼得罗夫斯基在此期间,曾在一条札记中讲到“三仙洞”。见《喀什地区考察记》,同上刊物,第294—298页。

⑥彼得罗夫斯基已经搜集到了(同上刊物,第295页)一种传说。据此认为,一位“汉”公主可能生活在“三仙洞”,但它却未为这一故事提供任何细节。

⑦Hodjrah是一个阿拉伯文字,但它也被经常运用到新疆,特别是被称为hodjahl的小房间。

⑧我认为这些遗址至今尚未被人测量过。彼得罗夫斯基先生于其有关喀什古方位的研究(同上引文)中,未曾提及它们。据我所知,斯文·赫定(上引《补编》第15卷,第259页)是唯一提到它们的人。它们明显应断代为穆斯林时代,但它们显得已相当古老,从而致使喀什的史学家无权忽略它们。瓦杨博士已测绘了其平面图。

⑨当我讲到汗宫遗址时,还将有机会指出这个问题。

⑩当这些札记已经写好时,我有机会询问了一名年迈的民间说唱艺人,即“玛达伊”(Mada ),正如本地人称呼他们的那样。我询问他是否知道“三仙洞”的传说。他向我提供了某些说法,使我觉得非常有意义,我将把听到的一切都原封不动地转载于此。我经常对自己缺乏通俗喀什语文献的知识而感到遗憾,使我无法抓住发表某些新样本的机会。现在,我就让曾向我介绍过这一故事的人讲话吧。“有关三仙洞(Utch-meravan)的情况,下面就是其具体历史。人们流传说,一只昆虫(d

),正如本地人称呼他们的那样。我询问他是否知道“三仙洞”的传说。他向我提供了某些说法,使我觉得非常有意义,我将把听到的一切都原封不动地转载于此。我经常对自己缺乏通俗喀什语文献的知识而感到遗憾,使我无法抓住发表某些新样本的机会。现在,我就让曾向我介绍过这一故事的人讲话吧。“有关三仙洞(Utch-meravan)的情况,下面就是其具体历史。人们流传说,一只昆虫(d )蜇了哈伦·布格拉汗的公主一下,使哈伦·布格拉汗产生了一种想法。他从汉地请来了打石工,命令他们在大山中央开凿一幢石屋,石匠们在‘三仙洞’内带有三扇窗户的住宅中,共开凿41间小室,然后将可汗的公主安置于其中。可汗的公主想吃葡萄。哈伦·布格拉汗手下的人排成一行,从三仙洞一直排到汗恰拉(Khan

)蜇了哈伦·布格拉汗的公主一下,使哈伦·布格拉汗产生了一种想法。他从汉地请来了打石工,命令他们在大山中央开凿一幢石屋,石匠们在‘三仙洞’内带有三扇窗户的住宅中,共开凿41间小室,然后将可汗的公主安置于其中。可汗的公主想吃葡萄。哈伦·布格拉汗手下的人排成一行,从三仙洞一直排到汗恰拉(Khan ala),人们手递手地传送葡萄。正当哈伦·布格拉汗的公主坐在三仙洞的住宅中,并由其年轻的丫环们陪同时,有人向她递上了一筐葡萄。可汗的公主接受了它,并且还说:‘年轻的姑娘们,吃葡萄吧!’亲自取了一粒葡萄并放在嘴中。但有一只昆虫(d

ala),人们手递手地传送葡萄。正当哈伦·布格拉汗的公主坐在三仙洞的住宅中,并由其年轻的丫环们陪同时,有人向她递上了一筐葡萄。可汗的公主接受了它,并且还说:‘年轻的姑娘们,吃葡萄吧!’亲自取了一粒葡萄并放在嘴中。但有一只昆虫(d )藏身于葡萄之中,它蜇了可汗公主的舌头。可汗的公主于是便一命呜呼。继此之后,三仙洞便变成了一个遭人诅咒的地点,任何人都不敢再到那里去了。在哈伦·布格拉汗时代,那里曾设有阶梯,供人上下。在泰布南(Ta

)藏身于葡萄之中,它蜇了可汗公主的舌头。可汗的公主于是便一命呜呼。继此之后,三仙洞便变成了一个遭人诅咒的地点,任何人都不敢再到那里去了。在哈伦·布格拉汗时代,那里曾设有阶梯,供人上下。在泰布南(Ta pounan)时代,上阿图什的人撤走了阶梯并在那里放火。自从阶梯被撤走后,人类的足迹遂不至那里(三仙洞)了”。这种说法中最具特别之处,便是它不再将三仙洞的传说与古异教时代相联系,而是与喀什改宗信仰伊斯兰教的时代本身联系起来了。哈伦·布格拉汗事实上是萨图克·布格拉汗的第二位继承者,薨逝于10世纪末,在当地传说中被奉为一位仍然信奉异教的伯克。他拒绝改宗信仰其侄子萨图克的宗教,于是便被大地吞没了(请参阅李默德《有关萨图克·布格拉汗的传说和历史》)。本处的“昆虫”(d

pounan)时代,上阿图什的人撤走了阶梯并在那里放火。自从阶梯被撤走后,人类的足迹遂不至那里(三仙洞)了”。这种说法中最具特别之处,便是它不再将三仙洞的传说与古异教时代相联系,而是与喀什改宗信仰伊斯兰教的时代本身联系起来了。哈伦·布格拉汗事实上是萨图克·布格拉汗的第二位继承者,薨逝于10世纪末,在当地传说中被奉为一位仍然信奉异教的伯克。他拒绝改宗信仰其侄子萨图克的宗教,于是便被大地吞没了(请参阅李默德《有关萨图克·布格拉汗的传说和历史》)。本处的“昆虫”(d )并不是一只蝎子。据人们向我所作的描述来看,它更像是一只鼠妇。这是一种今天已无攻击能力的畜类,但讲故事的人向我指出,它在那个时代却完全不是那样。汗恰拉是伯什克热木(Bech-Kerem)的村庄(kent)之一。泰布南是喀什一个古国王的名称,至少在传说中如此。我手头缺书,无法讲到更多的内容。上阿图什位于三仙洞之北,处于从喀什到那林的大道上。一场古老的争执将被称为“黑山人”(qar覾t覾ghlyq)的上阿图什人与被称为“白山人”(覾qt覾ghlyq)的喀什人区分开了。喀什的那个讲故事的人也将偷撤梯子的账,记在阿图什人的头上了。

)并不是一只蝎子。据人们向我所作的描述来看,它更像是一只鼠妇。这是一种今天已无攻击能力的畜类,但讲故事的人向我指出,它在那个时代却完全不是那样。汗恰拉是伯什克热木(Bech-Kerem)的村庄(kent)之一。泰布南是喀什一个古国王的名称,至少在传说中如此。我手头缺书,无法讲到更多的内容。上阿图什位于三仙洞之北,处于从喀什到那林的大道上。一场古老的争执将被称为“黑山人”(qar覾t覾ghlyq)的上阿图什人与被称为“白山人”(覾qt覾ghlyq)的喀什人区分开了。喀什的那个讲故事的人也将偷撤梯子的账,记在阿图什人的头上了。

这就是每个拇指的长度代表10俄里的地图,即四十二万分之一的地图。在中国新疆的地图中,存在着有关喀什的单独图页。在此之外,我还必须使用每个拇指代表“40俄里”的地图,也就是一百六十八万分之一的地图。有人向我讲到了“两俄里”的地图,它很久以来就已经在塔什干编制完备。但我不知道它是否包括喀什噶尔在内。我得以获得的得新俄文地图,即那幅“10俄里”地图,也要上溯到10年之前了。这项工作可能太糟了,因为它当时在中国并不像现在那样流通,而且它今天已经不够用了。其中的许多资料都错误地提出和被误解,最典型的特征是我需要从中在喀什和上阿图什之间指出许多不确切处,也就是说恰恰是在将喀什与俄罗斯帝国联系起来的两条大道之间。

这就是每个拇指的长度代表10俄里的地图,即四十二万分之一的地图。在中国新疆的地图中,存在着有关喀什的单独图页。在此之外,我还必须使用每个拇指代表“40俄里”的地图,也就是一百六十八万分之一的地图。有人向我讲到了“两俄里”的地图,它很久以来就已经在塔什干编制完备。但我不知道它是否包括喀什噶尔在内。我得以获得的得新俄文地图,即那幅“10俄里”地图,也要上溯到10年之前了。这项工作可能太糟了,因为它当时在中国并不像现在那样流通,而且它今天已经不够用了。其中的许多资料都错误地提出和被误解,最典型的特征是我需要从中在喀什和上阿图什之间指出许多不确切处,也就是说恰恰是在将喀什与俄罗斯帝国联系起来的两条大道之间。

毋庸赘言,我如同始终所作的那样,并不主张把一种对音法强加给一门其拼写法尚未固定的语言。然而,我认为最好是将每个字都复原到我所听到的那种发音。我对Tegurman的对音转写符合沙敖(Shaw)的对音法。对于在q和k之间的区别,即使诸如李默德那样的语言学家,在他们的著作中也未加考虑。我觉得它们经常出现,以至于人们始终都应该保留它。我同样也应该在g与gh之间作出区别。由此类推,我并未受吸引而相信一种诸如Tigharman那样的发音,就像在斯坦因书中(《沙埋于阗》第61页)所提供的T

毋庸赘言,我如同始终所作的那样,并不主张把一种对音法强加给一门其拼写法尚未固定的语言。然而,我认为最好是将每个字都复原到我所听到的那种发音。我对Tegurman的对音转写符合沙敖(Shaw)的对音法。对于在q和k之间的区别,即使诸如李默德那样的语言学家,在他们的著作中也未加考虑。我觉得它们经常出现,以至于人们始终都应该保留它。我同样也应该在g与gh之间作出区别。由此类推,我并未受吸引而相信一种诸如Tigharman那样的发音,就像在斯坦因书中(《沙埋于阗》第61页)所提供的T gharman那样的写法一样。

gharman那样的写法一样。

这条在夏末几乎干枯的河流,其上游被称为图云(Touyoun或Toyoun)。但我从未听到过将此名运用于自阿什图开始的该河下游的例证。附在上文提到的斯文·赫定那本书之末的地图中,它是伯什克热木附近河流“乌什-迈尔万”(三仙洞河)的名称,这是Utch-meravan的一种有欠缺的转写对音。

这条在夏末几乎干枯的河流,其上游被称为图云(Touyoun或Toyoun)。但我从未听到过将此名运用于自阿什图开始的该河下游的例证。附在上文提到的斯文·赫定那本书之末的地图中,它是伯什克热木附近河流“乌什-迈尔万”(三仙洞河)的名称,这是Utch-meravan的一种有欠缺的转写对音。

我无法具体确定吐库尔干领土的范围。此名被运用于库尔干镇以北的部分小村庄,地处真正的喀什绿洲北缘。上阿图什路上的这片绿洲位于中国的一个关口冲-喀喇乌尔(Zong-qaraoul)。它明显过分偏向北方了,它在“10俄里”的俄文地图中已经处于沙漠中了。我们应该把它置于“10俄里”的俄文地图和斯文·赫定地图所确定的巴格渠(Bāgh-aryq)的地方。在冲-哈喇乌尔以西附近的地方,便是库帕拉火者(QoupallàKhwādjam)麻札。这是喀什传说中的一个重要人物,与其弟库巴丹火者(Qoupadin Khwadjam)齐名。在冲-喀喇乌尔之东和仅在罕见年份大雨时才耕种的土地中央,便是古喀什的喀喇汗(Qarakhan)的麻札。该麻札属于吐库尔干的领土,它似乎向东一直扩展到从喀什到伯木克热木的大道附近。我不懂“吐库尔干”的意义。现在已经有了叶尔羌、玛喇尔巴什、于阗等绿洲的一些令人满意的地图,但我已不记得是否曾见过喀什绿洲的一种实用地图。

我无法具体确定吐库尔干领土的范围。此名被运用于库尔干镇以北的部分小村庄,地处真正的喀什绿洲北缘。上阿图什路上的这片绿洲位于中国的一个关口冲-喀喇乌尔(Zong-qaraoul)。它明显过分偏向北方了,它在“10俄里”的俄文地图中已经处于沙漠中了。我们应该把它置于“10俄里”的俄文地图和斯文·赫定地图所确定的巴格渠(Bāgh-aryq)的地方。在冲-哈喇乌尔以西附近的地方,便是库帕拉火者(QoupallàKhwādjam)麻札。这是喀什传说中的一个重要人物,与其弟库巴丹火者(Qoupadin Khwadjam)齐名。在冲-喀喇乌尔之东和仅在罕见年份大雨时才耕种的土地中央,便是古喀什的喀喇汗(Qarakhan)的麻札。该麻札属于吐库尔干的领土,它似乎向东一直扩展到从喀什到伯木克热木的大道附近。我不懂“吐库尔干”的意义。现在已经有了叶尔羌、玛喇尔巴什、于阗等绿洲的一些令人满意的地图,但我已不记得是否曾见过喀什绿洲的一种实用地图。

彼得罗夫斯基(同上引书,第295页)指出,在沿塔克拉玛干河左岸,介于三仙洞和阿图什之间的山脉分支之一上,人们似乎辨认出了一道长城的遗址。我从事的研究未向我揭示任何类似的内容。但在该地区从事过多次很不集中的测绘,以致于使我不能准确了解这次测绘的情况。

彼得罗夫斯基(同上引书,第295页)指出,在沿塔克拉玛干河左岸,介于三仙洞和阿图什之间的山脉分支之一上,人们似乎辨认出了一道长城的遗址。我从事的研究未向我揭示任何类似的内容。但在该地区从事过多次很不集中的测绘,以致于使我不能准确了解这次测绘的情况。

这其中有俄国地图绘制专家们的一种很难解释的混淆。哈思烈苏丹(HazretSoultān)在新疆始终是指萨图克·布格拉汗。然而,据《和卓传》认为,萨图克·布格拉汗埋葬在阿图什(Artych,Artouch)。请参阅李默德:《有关萨图克·布格拉汗的传说和历史》第10页,抽印本)。在喀什以北,有两个村庄都叫阿图什。其一处于西部,处于那林河的道路上,被称为Astoun Artouch或Outoun Artouch,也就是上阿图什,人们也称之为Kitchik Artouch,即“小阿图什”,这是中原人使用的名称。上阿图什包括7个村庄,人们向我提供的名字如下:喀拉克(Qaraq)、埃奇-萨克(Eki-Saq)、裕勒札(Yoltcha)、塔霍(Taq觝t)、乌札(Utcha)、贝萨克(Besaq)和迪哈勒(Dikhalle)。另一个阿图什位于东部,被叫作Altyn Artych或Astyn Artych,意为“下阿图什”,人们也称之为Tchong Artych,在汉语中叫作“大阿图什”。萨图克·布格拉汗那传说中的墓葬,便位于大阿图什。前往那里的朝山进香人很多。我们应该重新提一下,altyn和astyn两词在新疆是不加分别地使用的。针对Altyn-tagh的写法是指Astyn-tagh的那场大辩论,事实上是徒劳无益的。魦ltyn未曾因混淆而写作altoun(金),而仅仅由于它是astyn的一种常用对偶句。

这其中有俄国地图绘制专家们的一种很难解释的混淆。哈思烈苏丹(HazretSoultān)在新疆始终是指萨图克·布格拉汗。然而,据《和卓传》认为,萨图克·布格拉汗埋葬在阿图什(Artych,Artouch)。请参阅李默德:《有关萨图克·布格拉汗的传说和历史》第10页,抽印本)。在喀什以北,有两个村庄都叫阿图什。其一处于西部,处于那林河的道路上,被称为Astoun Artouch或Outoun Artouch,也就是上阿图什,人们也称之为Kitchik Artouch,即“小阿图什”,这是中原人使用的名称。上阿图什包括7个村庄,人们向我提供的名字如下:喀拉克(Qaraq)、埃奇-萨克(Eki-Saq)、裕勒札(Yoltcha)、塔霍(Taq觝t)、乌札(Utcha)、贝萨克(Besaq)和迪哈勒(Dikhalle)。另一个阿图什位于东部,被叫作Altyn Artych或Astyn Artych,意为“下阿图什”,人们也称之为Tchong Artych,在汉语中叫作“大阿图什”。萨图克·布格拉汗那传说中的墓葬,便位于大阿图什。前往那里的朝山进香人很多。我们应该重新提一下,altyn和astyn两词在新疆是不加分别地使用的。针对Altyn-tagh的写法是指Astyn-tagh的那场大辩论,事实上是徒劳无益的。魦ltyn未曾因混淆而写作altoun(金),而仅仅由于它是astyn的一种常用对偶句。

这种黄土并非是近期的一种冲积泥土,其层理已不容任何置疑了,它们早在历史时代之前很久就已经如此这般地堆积在那里了。但自天山向喀什平原一倾而泻的激流,在流经这片黄土时,冲出了一条越来越深的河床,崖壁的高度在坍塌场处为24米。

这种黄土并非是近期的一种冲积泥土,其层理已不容任何置疑了,它们早在历史时代之前很久就已经如此这般地堆积在那里了。但自天山向喀什平原一倾而泻的激流,在流经这片黄土时,冲出了一条越来越深的河床,崖壁的高度在坍塌场处为24米。

(译自1906年出版的《中亚通信》)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。